Рудольф Баландин - 100 великих оригиналов и чудаков

- Название:100 великих оригиналов и чудаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3686-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Баландин - 100 великих оригиналов и чудаков краткое содержание

Кто такие чудаки и оригиналы? Странные, самобытные, не похожие на других люди. Говорят, они украшают нашу жизнь, открывают новые горизонты. Как, например, библиотекарь Румянцевского музея Николай Федоров с его принципом «Жить нужно не для себя (эгоизм), не для других (альтруизм), а со всеми и для всех» и несбыточным идеалом воскрешения всех былых поколений… А знаменитый доктор Федор Гааз, лечивший тысячи москвичей бесплатно, делился с ними своими деньгами. Поистине чУдны, а не чуднЫ их дела и поступки!

В очередной книге серии «100 великих» главное внимание уделено неординарным личностям, часто нелепым и смешным, но не глупым и не пошлым. Она будет интересна каждому, кто ценит необычных людей и нестандартное мышление.

100 великих оригиналов и чудаков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Не скажи, – возразил первый, – слыхать, хорошо попала, будет ли еще жив.

Трепов, раненный в живот, выжил. Москвичи его не любили: он позволял себе самоуправство в делах города и был нечист на руку.

Суд присяжных оправдал Веру Засулич. Спасаясь от нового ареста, выехала за границу. Вернулась она в 1879 году убежденной противницей индивидуального террора, примкнула к организации «Черный передел», а позже – к плехановской марксистской группе «Освобождение труда». В Петербурге в феврале 1900 года она познакомилась с Лениным (он характеризовал ее в беседе с Крупской как «кристально-чистого человека»).

После II съезда РСДРП она оказалась вместе с Плехановым в лагере меньшевиков. Во время Первой мировой войны оба они занимали оборонческую позицию, за что подверглись ленинской критике. Октябрьскую революцию Засулич считала преждевременной.

Вообще большой роли в партийной жизни после 1903 г. В.И. Засулич не играла, в печати с новыми статьями выступала редко; после 1917 года совсем отошла от политической деятельности. На ее смерть «Правда» откликнулась некрологом, который заканчивался следующими словами: «За последние годы В.И. Засулич разошлась с революционным пролетариатом. Но в ее прошлом пролетариат ценит великие заслуги. Имя ее он никогда не забудет».

С.С. Синегуб

Железнодорожная станция Томск. Фото конца XIX в. В этом сибирском городе прожил свои последние дни Сергей Синегуб

Синегуб Сергей Силович (1851–1907) был оригинальной личностью в среде русских революционеров. Впрочем, из них едва ли не большинство следовало бы отнести к личностям незаурядным. Если выше мы упомянули склонных к терроризму, то о нем этого сказать нельзя.

Студент Медико-хирургической академии, он с 1871 года вошел в кружок «чайковцев» (был вместе с Перовской, Кропоткиным) и одним из первых начал пропаганду среди рабочих Петербурга. Его товарищ по кружку Л.Э. Шишко считал С. Синегуба одним «из талантливейших наших пропагандистов, пропагандиста по натуре, пользовавшегося огромным успехом среди фабричных рабочих…»

Он умел заводить знакомства с рабочими, умел говорить с ними увлекательно и задушевно. Он мог живо и с интересом спорить с рабочими по целым часам о самых разнообразных предметах… и располагал их к себе своею прямотою и искренностью. Рабочие любили его и ценили как учителя; вместе с тем он был поэт и написал для них получившие потом большое распространение «Думы ткача».

Пришлось Синегубу выполнить оригинальное партийное поручение: заключить фиктивный брак с Соней Чемодановой, дочерью состоятельного священника. Она желала избавиться от властной опеки родителей, чтобы учиться и работать. Молодые люди не знали друг друга. Пришлось Сергею сыграть роль состоятельного тайного возлюбленного Сони. Она оказалось непростой и отчасти комической. Впервые встретившись, они в присутствии ее родителей обнялись и поцеловались! Ошарашенный священник и его жена едва не лишились чувств.

После непростых испытаний (отец знал, что дочь готова была на фиктивный брак) жениха признали настоящим. Состоялось венчание и свадьба. Молодые три ночи провели в одной комнате: она на двуспальной кровати, он – на сундуке. Сергей увез ее в Петербург, передав в женскую коммуну. Ее стали называть Ларисой. Он испытывал немалые страдания: фиктивная жена пробила брешь в его сердце.

Новое партийное поручение – вести пропаганду в Тверской губернии – они решили выполнять вместе. И хотя жили в одной квартире, обращались к друг другу холодно на «вы»; она звала его – Силыч. А через некоторое время его формальная жена призналась, что полюбила его. «Я чуть с ума не сошел от счастья в тот вечер, – вспоминал он. – Никогда бы у меня не повернулся язык заявить Ларе о том, что я в нее влюблен до безумия: это было бы преступлением, посягательством на ее свободу, так как я был ее законный муж!».

Такие вот бывали странные отношения, мысли, чувства и убеждения у русских революционеров-народников 60-х годов ХIХ века.

Он посвятил ей большое стихотворение. (При жизни С. Синегуб печатался очень мало. В 1877 году в Женеве был издан сборник стихов русских политзаключенных «Из-за решетки» с 15 его стихотворениями за подписью «Вербовчанин».)

В конце лета 1873 года супруги вернулись в Петербург. Сергей Силыч не остепенился и вновь занялся пропагандой среди рабочих. 12 ноября во время обыска в квартире Синегуба жандармы нашли черновик его стихотворения, начинавшегося словами:

Гей, работники! Несите

Топоры, ножи с собой,

Смело, дружно выходите

Вы на волю в честный бой.

Мы, под звуки вольных

Уничтожим подлецов, —

Палача царя повесим,

С ним дворянство и купцов!…

Он был арестован и около четырех лет содержался в тюрьме в ожидании суда. Его приговорили к 9 годам каторги, которую отбывал на Каре; потом сослали на поселение в Читу. Последние годы жизни он провел в Благовещенске и Томске. Его жена добровольно последовала за мужем на каторгу.

Надо заметить, что в середине ХIХ века ситуация в России была вовсе не такой «предреволюционной», как предполагал, скажем, А.И. Герцен. Его призывы поднять народ на борьбу с самодержавием были услышаны сравнительно немногими интеллигентными молодыми людьми, тогда как крестьяне были готовы не более чем на отдельные бунты против конкретных злоупотреблений господ. Пропагандисты-революционеры выглядели в глазах большинства крестьян смутьянами и сумасбродами, о которых следует донести властям.

П.А. Кропоткин

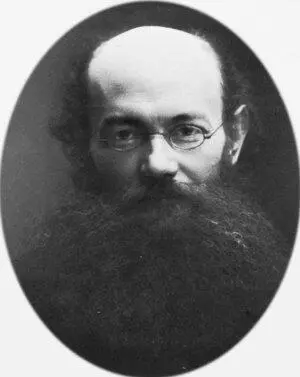

Петр Кропоткин

Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) родился в Москве, в семье генерала, потомка Рюриковичей; был камер-пажом Александра II, окончил Пажеский корпус с отличием.

Его ждала блестящая карьера. А он выбрал службу в Амурском казачьем войске, совершил ряд тяжелейших экспедиций, открыл неведомые ранее горные гряды, вулканические области, Патомское нагорье в Забайкалье; уточнил сведения о географии и геологии Сибири, Дальнего Востока. Вернувшись в 1867 году в Петербург, работал в Русском географическом обществе, совершал маршруты в Швеции, Финляндии. Учился на физико-математическом факультете Петербургского университета, зарабатывал на жизнь публицистикой.

И вот произошло нечто невероятное: князь Рюрикович стал народником! У него было словно три разных жизни одновременно: он работал в Русском географическом обществе, встречался с людьми из высшего общества (бывал в Зимнем дворце, например) и вел революционную пропаганду среди рабочих. Его выследили, арестовали, заточили в Петропавловскую крепость. Там он постоянно болел и… написал классический труд «Исследования о ледниковом периоде»! Нечто небывалое в истории науки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: