Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Реформатор

- Название:Никита Хрущев. Реформатор

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Время

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9691-0533-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Реформатор краткое содержание

Книга «Реформатор» открывает трилогию об отце Сергея Хрущева — Никите Сергеевиче Хрущеве — выдающемся советском политическом и государственном деятеле. Год за годом автор представляет масштабное полотно жизни страны эпохи реформ. Радикальная перестройка экономики, перемены в культуре, науке, образовании, громкие победы и досадные просчеты, внутриполитическая борьба и начало разрушения «железного занавеса», возвращение из сталинских лагерей тысяч и тысяч безвинно сосланных — все это те хрущевские одиннадцать лет. Благодаря органичному сочетанию достоверной, но сухой информации из различных архивных источников с собственными воспоминаниями и впечатлениями Сергея Никитича перед читателем предстает живая картина истории нашего государства середины XX века.

Никита Хрущев. Реформатор - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

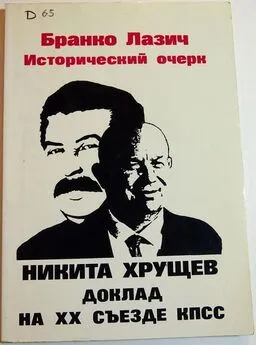

Так что в Советском Союзе XX съезд партии на самом деле покончил с культом личности. С культом-то покончили, но режим оставался по своей сути старым: авторитарно-монархическим с присущим ему ритуальным восхвалением и власти, и властителя.

Между царизмом и марксизмом

Подобострастное отношение к правителю в российском авторитаризме выстраивалось веками. Царь, император, самодержец величал себя Божьим помазанником, говоря современным языком, поддерживал культ собственной личности до тех пор, пока Россия не разуверилась в его «непогрешимости». Тут и грянула революция, положила конец и «божественности», и «непогрешимости». Отторгнув конкретных носителей тогдашней абсолютной власти, династию Романовых, революция не изменила ни саму абсолютную власть, ни восприятие ее россиянами. Сидевший в Московском Кремле человек подсознательно ощущал себя царем, помазанником, теперь уже не Божьим, а народным. Так же воспринимался он и большинством своих подданных, скинувших никчемного Николашку и усадивших на его трон настоящего, пролетарского царя Владимира Ленина. И похоронили его «по-царски», даже более того, «по-фараонски». Сталин пошел дальше, он сознательно равнялся то на царя Ивана Грозного, то на Петра Великого. На вопрос своей престарелой матери: «Кто же ты теперь, Иосиф?» Сталин без колебаний ответил: «Царь». И отец унаследовал этот «титул». Односельчане его тоже величали «царем». Но сам он себя, если и ощущал царем, то царем-освободителем, царем-реформатором.

Тут естественен вопрос: «Какой царь? Какая монархия? И отец, и Сталин, и Ленин, при всех их различиях — революционеры, исповедовавшие марксистскую теорию, по ее лекалам кроившие будущее страны. Разве правомочно выстраивать в один ряд марксизм и монархию?» Так-то оно так и одновременно не так.

Теория, пусть самая правильная, самая марксистская или самая демократическая, не способна в одночасье изменить образ мышления, менталитет народа. Не марксистская идеология преобразовала Россию, она сама смутировала, адаптировалась к российскому самосознанию, своими корнями нисходящему к еще византийским имперским традициям обожествления цезаря-кесаря-царя. Восточная деспотия Сталина, либеральный авторитаризм реформатора-Хрущева, ленивая бездеятельность брежневского застоя, если поскрести их, то обнаружится, что они опираются все на тот же, казалось бы, давно разрушенный византийско-российский монархический фундамент, а не на теоретические заветы марксизма-ленинизма.

И это не только российский феномен. Народный Китай перетолковал марксистскую теорию на своей, конфуциано-китайско-имперский манер. Северокорейский «марксизм», они и назвали его по-своему «чучхе», отражение чисто корейского самосознания, одинаково далекого, как от «истинного» марксизма, так и от его российской интерпретации. У кубинцев сквозь марксистские лозунги проглядывают черты привычной им центральноамериканской диктатуры.

Испокон веков в Византии, а потом в России, слово государя оставалось несоизмеримо весомей любого закона. Оно и понятно, — законы издавались, изменялись, отзывались, применялись, или не применялись по воле государя. И правители, и подданные привыкли: «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». Народ полагается на «добрую волю» правителя, а не на писанный неизвестно кем и когда закон.

— Все законы в России плохи, — сожалел в XIX веке Салтыков-Щедрин. — Одно хорошо, внимания на них никто не обращает.

Так было, и так, к сожалению, осталось. Воля государя, как бы мы его ни именовали, главенствовала и главенствует в России над любым писаным законом, в том числе и воля, требующая уважения этого самого закона, Конституции. Пока есть на то воля государева, будут уважать, но только пока она есть. В этом основное отличие от демократии, где Конституция, Закон — всему голова, и даже самые благие намерения государя, если они нарушают закон, пусть и устаревший, априори преступны. Сначала измени закон, не единолично, а проведя его через парламент, а уже потом твори добро.

Россия уже давно не монархия византийского образца, в стране формально главенствует Конституция, президента выбирают всеобщим голосованием, парламент принимает законы, за их исполнением следят суды всех уровней, включая Конституционный, не говоря уже о телевидении и прессе. О каком всевластии Государя можно вести речь? Действительно, все атрибуты демократии на лицо, но именно атрибуты. Пока в парламенте главенствует партия власти, партия государя, полностью от него зависящая, вместе с ним возникающая на политической сцене и вместе с ним сходящая с нее, следует говорить лишь об имитации демократии, имитации демократических процедур, тогда как истинная власть остается в руках государя. Вспомните, как, начиная с самой первой конституции, каждый новый российский властитель считал обязательным принятие собственной. Не государь жил по конституции, а конституция приспосабливалась к норову государя. Только от государя зависело и зависит, пожелает ли он править бессменно или ограничит себя какими-то рамками. Только от государя зависит, «получит ли» он большинство голосов на выборах или позволит победить оппоненту. Другими словами, только от его, государевой, воли зависит будущее страны, подчинится ли он по доброй воле главенству Закона, только от него одного зависит, пойдет страна к демократии или повернет вспять к монархии.

Консервативное по своей сути большинство народа охотнее поддержит возврат к привычному, старому, чем перемены к новому. Народное самосознание меняется, но меняется медленно, в течение десятилетий, и не само по себе, а вслед за изменением структуры власти, под ее целеустремленным давлением.

Россия в этом не уникальна. На заре американской демократии будущее Соединенных Штатов тоже зависело от воли единственного человека. Америка предложила генералу Джорджу Вашингтону королевскую корону, однако он нашел в себе силы от нее отказаться и тем самым выбрал судьбу свой страны. Как мы теперь знаем, завидную судьбу. Этот выбор, дав свободу народной инициативе во всех сферах — политической, экономической, технической, предопределил мировое лидерство США. Если бы Джордж Вашингтон тогда не пошел наперекор традиции, в мире появилось бы еще одно захудалое королевство. И не более того.

Так что и будущее России всецело зависит от воли государя. Сохраняющаяся в своей первозданности единоличная власть, как ее ни назови, предопределяет атмосферу сладкоголосого восхваления первого лица. Благоденствие «свиты», ближнего круга, зависит только от благорасположения «государя». Каждое его слово сопровождается искренним или не очень искренним одобрением. В результате «государь» остается наедине с собой — сам себе прокурор, сам себе судья, сам себе «сдержка и противовес», что противоречит природе вообще и человеческой природе в частности. Человек сам не способен ни раскритиковать, ни отвергнуть рожденные им самим в долгих раздумьях и сомнениях новации. Противоестественно в ответ на «единодушное» одобрение соратников, воскликнуть: «Очнитесь! Меня, кажется, занесло не туда».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: