Ольга Мочалова - Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах

- Название:Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02441-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Мочалова - Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах краткое содержание

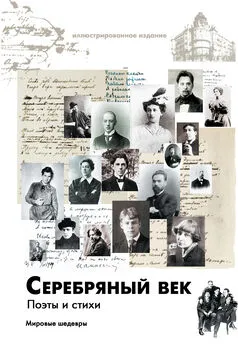

Ольга Алексеевна Мочалова (1898–1978) — поэтесса, чьи стихи в советское время почти не печатались. М. И. Цветаева, имея в виду это обстоятельство, говорила о ней: «Вы — большой поэт… Но Вы — поэт без второго рождения, а оно должно быть».

Воспоминания О. А. Мочаловой привлекают обилием громких литературных имен, среди которых Н. Гумилев и Вяч. Иванов, В. Брюсов и К. Бальмонт, А. Блок и А. Белый, А. Ахматова и М. Цветаева. И хотя записки — лишь «картинки, штрихи, реплики», которые сохранила память автора, они по-новому освещают и оживляют образы поэтических знаменитостей.

Предлагаемая книга нетрадиционна по форме: кроме личных впечатлений о событиях, свидетельницей которых была поэтесса, в ней звучат многочисленные голоса ее современников — высказывания разных лиц о поэтах, собранные автором.

Книга иллюстрирована редкими фотографиями из фондов РГАЛИ.

Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Хороша книга Асеева о Маяковском» [214] .

«Ахматова — прекрасный поэт, прекрасная женщина, прекрасная мать», — говорила М. Ц. еще при первом свидании в 1917 году. В этот раз она сказала: «Ахматова на мое письмо ничего не ответила» [215] .

Увидала на столе в парижском издательстве плохой перевод стихотворения Пушкина и тут же сделала новый, вызвавший общее одобрение.

«Когда мы уехали из Борисоглебского, все наши книги забрал X. Я встретила его теперь, но на мой вопрос о нашем имуществе он ответил насмешливой шуткой».

Был уже январь, на улице продавались елки. М. Ц. сказала: «Что такое елка без Христа!»

«Много раз приходилось бегать по мостам за какой-нибудь селедкой, но (хихикнув) чистить ее, как настоящая горничная, я не умею».

«Аля такая блестящая». (О дочери.)

«„Вас очень любят“, — говорил мне на днях один из при-литературных людей, знаете, из тех, которые везде бывают. — С другой стороны, мне надо продать вязаную кофточку, я не знаю, куда обратиться».

Когда я провожала М. Ц. обратно на метро, она купила в позднем уличном вагончике батон черного хлеба. Рассказывала, как интересно у ней недавно на улице отмерзла нога: «Трык! И часть тела стала бесчувственной. Мясо осталось элегантным».

В 1941 году переводчица Н. Л. Вержейская [216] присутствовала на собрании ПВО в Доме писателей [217] . Рядом с ней сидела незнакомая дама и с ужасом смотрела на противогаз. Потом сказали, что это Марина Цветаева.

Ив[ан] Ник[анорович] Розанов [218] : «Как-то в начале войны я встретил в переулках Никитской [улицы] Марину Цветаеву, такую расстроенную, такую огорченную. Я пытался ее утешить, звал к себе, но она отказалась».

Марина Цветаева эвакуировалась осенью 1941 года с группой писателей, забрав сына и золотое колечко. В дороге некоторые из литераторов обещали ей поддержку. Писатели высадились в Чистополе, где у М. Ц. был разговор с кем-то из возглавлявших организацию (Тихонов? Асеев?). «После того, что вы мне сказали, остается только идти и повеситься». — «Идите и вешайтесь». М. Ц. высадилась в Елабуге, где после ряда мытарств нашла место судомойки в столовой [219] . «Я мешаю тебе своим эмигрантским клеймом?» — спросила она Мура, и тот отвечал утвердительно.

Говорят также, что в дороге М. И. сговорилась с женой Григория Санникова [220] повеситься в один и тот же день и час. У Санниковой попал в немецкое окружение горячо любимый муж, и она не надеялась его больше увидеть [221] .

О Муре Эфроне отзывались как о беспринципном проходимце, мечтавшем стать международным шпионом. После гибели матери цепь его скитаний продолжилась. Известно, что он попал в Ташкент, где ему помогал материально Алексей Толстой, где он блистал превосходным французским языком, пьянствовал, где был у него роман. Оттуда он был призван на фронт и убит в одном из первых сражений [222] . Г. В. Адлер, приятель мой, показывал вынутую из кармана убитого записную книжку, подаренную ему товарищем. На заглавном листке — выдержка из сталинской конституции. Георгий Эфрон жил на свете 20 лет [223] .

Анастасия Ивановна Цветаева попала в ссылку (Нарым?). Как человеку интеллигентному, ей в изгнании предложили счетную работу, но она тоже была лишена всяких арифметических способностей. Пришлось ходить на пилку леса. Норма была велика, сил скоро не хватило, А. И. сделали уборщицей барака. Но после уборки барак запирался, и надо было проводить остальное время под открытым небом. Два молодых человека пилили Асину норму, чтобы обеспечить ей тарелку супа. Так, лежа под навесом барака в дождь и снег, она и умерла [224] . Писала стихи о том, как было раньше всего много, но тогда блага не ценились, стихи бледные [225] . Я видела небольшой очерк Аси с описанием тесной каморки, скудных крох еды, одолевающих болезней и исступленной любви к собачке [226] .

Дочь М.Ц., Аля, появлялась после войны в Рязани в качестве преподавательницы французского языка, но быстро скрылась вновь [227] .

В 1944 году у меня был Б. Л. Пастернак. Он рассказывал, что до войны он и Ахматова встретились и звали на вечер к себе М. Ц., она отказалась.

«У Ахматовой есть лукавый прищур, а у Марины — напыщенность. Примус в кухне разлился и вспыхнул вокруг сына, она воображала, что это огненное кольцо Зигфрида. Тарелки вымыть не могла без достоевщины» [228] .

«Как же вы упустили Марину в эвакуации? — Этот вопрос мне многие задают. Но что я мог? Сами ничего не имели, ели черт знает что. Я искал после ее могилу в Елабуге. Никто не знает» [229] .

Литературные спутники

I. Поэтическая спутница. Варвара Монина

«На поле битв пустынном я оставлю

Жестокую лирокрушенья дрожь».

В. МонинаМы двоюродные. Наши матери — сестры. Мне было 17, а ей 21 год, когда сдружил нас общий интерес к поэзии. Варя была барышня, слушательница ВЖК, я — несложившийся полуподросток, ученица 8-го дополнительного класса 4-й Мариинской гимназии на Кудринской площади.

У большой семьи Мониных [была] большая квартира на Знаменке в комфортабельном доме, кот[орый] благополучно стоит и теперь. Состав семьи: отец, мать, 8 детей — 4 брата, 4 сестры. Варя — старшая из сестер. Мать — бодрая хлопотунья, румяная, добродушная и простодушная. Она — незамысловата, да и некогда ей особенно задумываться. Отец — тяжелый, с надломленной волей, со склонностью к наукам, в своем кабинете далекий от житейских дел и детей. Дети — одаренные, красивые, но малодружные между собой. До революции еще как-то держалась материальная обеспеченность семьи. В той обстановке, в те годы Варюша писала:

«И в этом быте без событий

Плывет тоски моей цветок».

(Сборник «Анемоны»)

На даче в Пушкино произошла у нее встреча с Яковом Львовичем Гордоном. Он — синеглазый юноша крепкого сложения, лирический поэт и скрипач. Очень начитанный. Моложе Вари на несколько лет. Но дружба их была дружбой равных. Невеста была до конца дней своих удивительно моложава. Невысокая, тонкая, с пушистой шевелюрой, ясным взором карих глаз, милым овалом правильного личика, похожая на боярышню в терему. Ей не нужно было никаких прикрас. Это была редкостная женщина, абсолютно чуждая кокетства, равнодушная к нарядам и своей наружности.

Она могла ходить в огромных валенках, не интересуясь, как это выглядит со стороны. Правда, времена нашей юности были безодёжны, без званых вечеров, без общества — революция разрушила прежний бытовой уклад. И все же — эта ее черта была необщей. Но Варя и так была хороша. Мелодичный голос, мягкие, гибкие движения, неопределимая женственная прелесть, разлитая во всем существе. «Что в Вас такое особенное?» — спрашивал поклонник. — «Ничего, ничего», — отвечала она. И все же знала свою магическую привлекательность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: