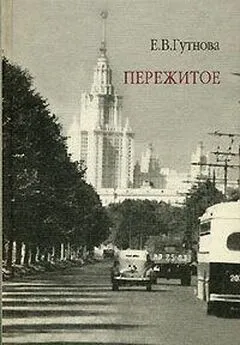

Евгения Гутнова - Пережитое

- Название:Пережитое

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-8243-0162-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Гутнова - Пережитое краткое содержание

Воспоминания ученого-историка, профессора Евгении Владимировны Гутновой содержат повествование о жизненном пути автора и членов ее семьи. Они были очевидцами исторических событий и свидетелями прошлого нашей страны — от июльских дней 1917 года в Петрограде до августовского путча 1991 года.

Несомненно, книга привлечет внимание широкой читательской аудитории. Историков-профессионалов и начинающих исследователей заинтересует рассказ о формировании автора как личности и как ученого-медиевиста, о возрождении и развитии исторического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, о развитии исторической науки.

Пережитое - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В середине пути обоз делал остановку в придорожном трактире. Надо было дать отдых лошадям и покормить их. Мы же вместе с ямщиками заходили на первый этаж почерневшего от старости дома, где размещался трактир. Здесь всегда было шумно и дымно, сидели и пили чай разные люди, путешествовавшие в этих заснеженных полях по своим делам. На столиках стояли круглые большие чайники, на них — маленькие, заварные. Хозяин и его помощники, половые, сновали между столиков в белых фартуках, разнося чай и всякую снедь. Все там было интересно: и люди, и разговоры о земле, зерне, скоте, которые неспешно вели посетители трактира. Иногда к нашим ямщикам подсаживались знакомые и начинался общий разговор. Водки пили мало — одну-две стопочки. Посидев в тепле час, мы двигались дальше и где-нибудь к одиннадцати утра въезжали в заснеженный Суздаль; там у нас была постоянная квартира в деревянном чистеньком домике с геранями на окошках. Хозяйка, высокая старуха, уже ждала нас. В главную «залу» быстро вносили кипящий самовар, на столе появлялись приготовленные заранее булочки и пирожки, казавшиеся страшно вкусными после мороза и не прошедшего еще возбуждения.

Летом дорога казалась скучнее, вокруг нее простирались зеленые в июне и желтоватые в августе поля. В колесной повозке ехать было неудобно, так как дорога была тряская, с ухабами, а время на путешествие сокращалось, и мы не заезжали в трактир. Вспоминая теперь эти поездки, я радуюсь, что мне еще посчастливилось увидеть эту старую, уходящую Россию, которая теперь кажется уже далеким-далеким, туманным прошлым.

Отдохнув в нашем пристанище, мы шли в комендатуру лагеря с передачей и ордерами. Лагерь находился в самом большом монастыре Суздаля, стоявшем на его окраине. Его окружали высокие розово-красные стены, не многим уступавшие по высоте и мощности кремлевским. Из комендатуры через двор нас вели в сводчатое помещение (может быть, бывшую трапезную), разделенное на небольшие отсеки. В каждом из них была комната для свидания. Дежурные коменданты в лагере были разные: одни, более снисходительные, оставляли нас наедине с нашими узниками, другие, настроенные более враждебно, сидели, согласно инструкции, во время свидания в комнате, третьи избирали средний путь, то уходя, то приходя вновь. Свидания были долгие — по два-три часа, учитывая, что накапливалось право на них за целый месяц. Мы оставались в Суздале три или четыре дня, а затем отправлялись тем же путем в Москву.

Суздаль был первым патриархальным, провинциальным городком, с которым я познакомилась. По-настоящему я узнавала его только летом. Мне нравились его тихие улицы с деревянными или кирпичными, обычно одноэтажными домами, с цветами и тюлевыми занавесками на маленьких окошках, тихий, замедленный темп его жизни, многочисленные, по большей части не работавшие церкви, которые, хотя я тогда не знала их истинной художественной ценности, восхищали меня своей гармонической красотой. Перед лагерным монастырем простиралась площадь, летом превращавшаяся в зеленый-зеленый луг, цвет которого удивительно сочетался с розоватыми стенами.

На задах небольшого городка протекала речка, где я летом купалась (не помню ее названия, может быть, это была Клязьма [6] Река Каменка (прим. редактора)

), обрамленная зелеными лугами. Летом в Суздале жили обычно по нескольку семей заключенных. Местные жители относились к нам хорошо, с тем особенным русским сочувствием, с которым простые люди всегда относились к политзаключенным, видя в них защитников народа. В этом захолустном тогда городке не чувствовалось еще бурь революционного времени, не было понятия «враги народа» (впрочем, оно еще вообще не употреблялось) и там по-человечески жалели жен и детей узников монастыря. Живя летом в Суздале, мы с мамой навещали папу два раза в неделю, а остальное время отдыхали, гуляли, бродили по городу.

Там же я впервые увидела настоящий, большой рынок, где в то время можно было купить любую снедь, и притом очень дешево, где всегда было весело, шумно, оживленно. Шла бойкая торговля. Как в старых средневековых городах, о которых я узнала позднее, рынок представлял собой хозяйственный и культурный центр города. Так эти, вообще-то, печальные путешествия давали новые впечатления и пищу для детской души, обогащая мои представления о том сельско-городском мире, который на его историческом исходе мне посчастливилось еще захватить.

Другие, не менее яркие впечатления давала мне дача. С 1920 по 1925 год мы ежегодно ездили на все лето в деревню Акуловку, находившуюся в трех километрах от станции (теперь города) Пушкино, на берегу тихой, обрамленной с обеих сторон ветлами реки Учи, полноводной и богатой опасными омутами. Здесь мы, дети, познавали столь отличный от городского быт русской деревни на переломе от нэпа к индустриализации и началу нажима на крестьянство.

Деревня была небольшая — всего две длинных улицы. Дорога от Пушкино к ней шла сначала через редкий лес, а затем через поля, по узкой дороге, пролегавшей коридором между хлебами, вымахавшими выше нашего роста. Здесь впервые я ощутила прелесть летнего хлебного поля, с его чудесными запахами спелого зерна, меда, с жужжанием пчел, пением жаворонков, золотящегося в свете жаркого полдневного солнца или серевшего в закатное время. Утром я провожала на работу через эти поля маму, туда мы ходили за васильками, готовя букеты к приезду взрослых, особенно в субботу и воскресенье. Взрослые наезжали два раза в неделю, кроме Сони, которая приезжала почти каждый день. Мы же оставались на попечении домработницы. Она нас кормила в определенное время, а в остальном предоставляла полную свободу, считая, что более взрослый Сережа будет удерживать нас от чрезмерных шалостей. Как же было интересно в этой деревне! Перезнакомившись с местными ребятами, мы знали все важные события, происходившие в ней, знали, кто был богаче, кто беднее, кто был пьяницей, кто нет, и тому подобное.

Сначала мы жили на даче у крестьянина Морозова, снимали целую избу: семья хозяина жила в другом доме. В нашем же было четыре комнаты — одна большая и три маленькие, служивших спальнями. Бревенчатые стены приятно пахли чистым деревом и в жару сохраняли прохладу; в ненастье же можно было затопить печку, обогревавшую все помещение. Мы бегали босиком, два раза в день ходили купаться на речку, кувыркались в сене, сушившемся на лужайке за домом, вели целые войны шишками. Обед готовился на плите, чай пили из самовара, который долго не разжигался и дымил, но чай из него был ужасно вкусный. Воду носили из колодца, и мы часто упивались этой ледяной, вкусной водой. Вечером зажигали керосиновые лампы, все находившиеся дома собирались в хорошие вечера на террасе, в дождливые — в большой комнате, где вокруг лампы вились бабочки. После ужина играли в лото или в карты. Жизнь текла медленно, но насыщенно, со вкусом. Мы, дети, проводили дни беззаботно и ощущали на даче острее, чем в городе, радость и счастье простой, естественной жизни, которой теперь нет ни в городе, ни в деревне. Вечером мы ждали возвращения большого деревенского стада. Впереди шел страшный черный бык, которого все очень боялись, за ним — коровы, налитые и пахнущие молоком. Мы следили за тем, какая идет впереди. Если рыжая, то завтра будет погожий день, если черная — дождливый. Между коровами сновали шумные, блеющие овечки, чистые и ухоженные. Шествие замыкал пастух Гараська, здоровенный, красивый парень, потом женившийся на нашей веселой и разбитной домработнице Тане.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Георгий Кузьмин - Deja Vecu [Уже пережитое]](/books/671746/georgij-kuzmin-deja-vecu-uzhe-perezhitoe.webp)