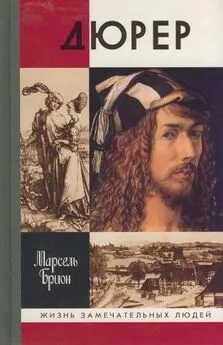

Марсель Брион - Дюрер

- Название:Дюрер

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марсель Брион - Дюрер краткое содержание

Возрождение в Германии — необычайно яркая вспышка творческого гения на рубеже XV–XVI веков, являющаяся наиболее драматичным и кратковременным периодом культуры Ренессанса, отличается сложным переплетением старого и нового, национального и итальянского, светского и религиозного, идей Реформации и гуманизма. Наиболее ярко этот необыкновенный синтез воплотился в творчестве выдающегося живописца Альбрехта Дюрера (1471–1528).

Творчество члена Французской академии Марселя Бриона уже знакомо нашему читателю по биографической книге «Моцарт», совсем недавно вышедшей в серии «ЖЗЛ».

Дюрер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тема насилия тоже играла важную роль в творчестве и мышлении Дюрера. Ее вариация, наиболее странная, так как она в определенной степени переплетается с темой дикаря, изображена в гравюре на меди Морское чудовище, относящейся к 1500 году. Тема похищения женщины речным или морским божеством — одно из наиболее старых изобретений греческой мифологии. Она странным образом уцелела в Средние века и снова появилась, например, в легенде о королевской семье Меровея. Возрождение подхватывает эту тему, украшая ее искусными сказками, как Амбра Полициано. У Дюрера эта тема служит поводом для создания особенно сложных композиций, свидетельствующих о необыкновенно богатой фантазии художника, присущей именно ему, что с такой силой проявилось в Апокалипсисе.

Действительно, огромный контраст между объективным реализмом пейзажа, настолько «правдивым», будто он срисован с природы в блокнот путешественника, и сверхъестественным обликом морского монстра, плывущего по странно стилизованным волнам с женщиной на спине, на которой нет ничего, кроме изысканной прически. А на берегу мужчина, похожий на турка, с бородой, тюрбаном и кривой турецкой саблей, бежит и отчаянно размахивает руками. Тема насилия здесь неразрывно связана с темой дикаря, так как этот тритон и есть дикарь в наиболее ярком выражении его мощи, вплоть до гибридизации с животным. В то же время изысканная прическа женщины свидетельствует о том, что он украл хозяйку этого укрепленного замка, который она покинула в сопровождении слуг, вероятно, чтобы искупаться. Триумф варварства над цивилизацией утверждается здесь, как и в случае Геркулеса в гравюре на дереве, и даже Геркулеса на меди, где убийственная ревность женщины выглядит как наиболее примитивное чувство.

В то время как гравюры на дереве служили средством выражения его христианской души, разум Дюрера, затронутый мифологией и имитацией античности, у которой он заимствовал также сексуальную свободу и интеллектуальную и моральную независимость, склоняли его к идеалам Возрождения. Недостаток единства в его мифологических композициях свидетельствует о том, что миф не являлся для него биологической реальностью, а, напротив, чем-то неизведанным, чем-то искусственно надстроенным. Дюрер не способен изобрести искусственный пейзаж, в котором расцветет дух мифа; ему необходимо размещать своих фантастических персонажей, как Морское чудовище или Большая фортуна, в места типично узнаваемые, существующие в реальности, которые можно, не без успеха, попытаться идентифицировать.

Эта целостность, которая настолько совершенна в его религиозных гравюрах, где пейзаж участвует в происходящих событиях, отсутствует в его фантастических композициях, где не существует никакой связи между ирреальным персонажем и реальным миром, в котором он оказался. С другой стороны, эти гравюры производят тем более сильное впечатление, так как монстр кажется еще более чудовищным в контрасте со знакомым фоном, на котором он появляется. Морское чудовище, похитившее женщину, плывущее в баварском озере, напоминает нам о тесной связи знакомого и фантастичного, столь характерной для немецких сказок. Чудеса происходят в обстановке, знакомой нам по каждому дню, но чудо в мифологических картинах Дюрера выглядит книжным и одновременно недостаточно интеллектуально насыщенным, чтобы быть по-настоящему убедительным.

Дюрер увлекался чтением. Он интересовался античной литературой, и его общение с местными гуманистами позволило ему узнать много прекрасных и оригинальных мифов. Его друг детства Вилибальд Пиркгеймер был известным эрудитом, с удовольствием демонстрировал свои глубокие познания, цитируя странные тексты, таинственные и аллегорические, из старинных книг. Именно этому общению с высокообразованными людьми Дюрер обязан большей частью своих познаний в литературе, особенно касающейся эпохи Античности. На самом деле, античная эпоха оставалась чуждой его духу и темпераменту. Дюрер читал гораздо чаще Библию, чем Георгики Вергилия или Одиссею Гомера. Насколько он чувствовал себя уверенным в сверхъестественной атмосфере Апокалипсиса, намного более фантастичной, чем могла бы вообразить античная литература, настолько он выглядел неумелым, тяжелым, малопонятным, когда он приступал к сюжетам языческих сказок.

Его аллегории были настолько неясные, что комментаторы могли свободно фантазировать и подчас давать им наиболее противоречивую интерпретацию. Но нас интересует прежде всего то, что они могли означать для самого Дюрера, а не то, что могут открыть в них изобретательные философы, способные окружить тайну туманом, которого и без того достаточно в этих аллегориях. Сюжет гравюры Большая фортуна не относится к числу тех, которые были наиболее важными для художника. Но проблема литературы никогда и не была для Дюрера первостепенной. Первой, наиболее важной была проблема пластики. В Большой фортуне, например, нужно было связать горный пейзаж, типичный для Баварии или Тироля, с появлением на небесах крупной обнаженной женщины, как-то согласовать это удивительное появление со знакомым видом деревни, окруженной лесами и озерами. Чтобы сохранить равновесие этой фортуны на шаре, с которого она соскальзывает, он прикрепил к плечам этой пышнотелой матроны крылья орла, трепещущие на ветру авантюры. Что символизируют узда и чаша в ее руках? Следует ли назвать Немезидой, как предлагают некоторые, эту нюрнбергскую бабу, вызывающе обнаженную, без стыда выставляющую на показ свой громадный живот и массивные ляжки? О какой идеальной красоте итальянцев можно говорить, глядя на эту мифологическую фигуру? Для Дюрера аллегория и элемент идеала, который она несет, — не более чем аксессуар, вроде удил и чаши, которые он, между прочим, изобразил с виртуозным мастерством ювелира. То, что существенно, — так это плотская реальность этого некрасивого тела, интенсивная жизненность местности, над которой пролетает «богиня», биение ее крыльев, которые он настолько тщательно изучал в природе, что можно было бы даже сказать, какие рисунки послужили ему эскизом.

Большая фортуна — это произведение мощного натурализма, на который наслаивается замысел, практически не производящий эффекта, настолько объективность формы как таковой остается подавляющей. Но у Дюрера мифологические персонажи не совсем реальные, в то же время достаточно убедительные, чтобы создать свою собственную атмосферу. Большая фортуна парит в пустоте, в необитаемом пространстве, без плотности и глубины, которое делает еще более разительным контраст с настолько жизненным пейзажем, расположенным внизу. Нет никакой связи между пейзажем и аллегорической фигурой — они принадлежат двум совершенно разным, никак не совместимым мирам. Эти два мира как бы наслаиваются один на другой, разделенные скорее моральным, чем материальным барьером, в котором нельзя обнаружить даже трещины. Фигура не оживляет пейзаж; они настолько отделены друг от друга, что кажется, что составлены из половинок различных гравюр.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: