Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин

- Название:Сухово-Кобылин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02566-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин краткое содержание

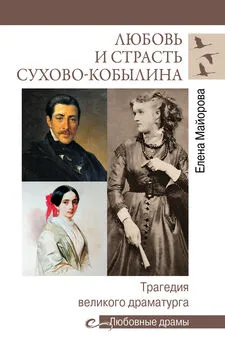

Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской рассказывает о жизненном и творческом пути замечательного русского драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903). Его трилогия — «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина» — более века не сходит со сцены русских и зарубежных театров. А. В. Сухово-Кобылин был не только драматургом, но и выдающимся мыслителем и философом. Его дневники, записные книжки и философские труды, в частности, сохранившиеся фрагменты «Учения Всемир» позволяют установить связь различных явлений и их отражение в творчестве писателя, проследить эволюцию его взглядов на политические и экономические события в России XIX века, а также на отечественную культуру не только XIX, но и XX века. Трагические перипетии в судьбе Сухово-Кобылина могли бы послужить сюжетом для детективного романа.

Сухово-Кобылин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С. Врагова решилась на эксперимент, и он себя, как представляется, оправдал. Перед зрителем развернулся подлинный бал вампиров, веселье, порождаемое и усугубляемое самим видом крови. Причем вампиры не обескровливают жертву до конца. Человек, из которого высосали немного крови, сразу же превращается в союзника вампиров, так происходит с дворником Пахомовым, купцом Попугайчиковым…

Вопрос — имел ли театр право на подобную интерпретацию? — представляется некорректным, потому что все происходящее на сцене описано Сухово-Кобылиным, заложено в «образный шифр» пьесы, театр дает лишь собственную расшифровку, созвучную своему времени. Здесь совсем нет людей — все персонажи находятся как бы «по ту сторону» мыслей, чувств, надежд.

Очень интересными в спектакле «Веселые расплюевские дни» представляются его связи с другими пьесами трилогии: тренированные, боксерские кулаки Расплюева — это особенность Расплюева из «Свадьбы Кречинского»; попугайная пестрота купца заставляет вспомнить наряд Щебнева; глаза главного вампира — Варравина словно налиты кровью Муромского…

Так прочиталась «комедия-шутка» под занавес XX века, почти через сто лет после первого ее появления на подмостках.

Но, пожалуй, наиболее современной оказалась во второй половине 1980-х годов вторая пьеса трилогии, «возлюбленный сын» Александра Васильевича Сухово-Кобылина, «Дело». Рассказ о том, как замучили, до физической гибели довели чиновники человека, вступившегося за честь единственной, горячо любимой дочери. Как рвался этот человек к правде до тех пор, пока правда «не хлынула у него из горла… вместе с кровью». То было время навязанной немоты, и режиссеры видели в «Деле» счастливую возможность высказаться, свести счеты с современностью, с ее проблемами, с ее удушающей атмосферой. Каждый из них наследовал традицию Н. П. Акимова и по-своему развивал ее, «привязывая» к настоящему моменту.

В спектакле «Дело», поставленном в 1988 году в Театре им. Евг. Вахтангова П. Фоменко, в уста Князя вложены слова из дневника цензора А. В. Никитенко о хаосе, охватившем общество, когда стали известны размеры взяток и истинное положение дел в эпоху царствования почившего монарха. Это звучало на редкость современно, вызывая многочисленные аллюзии, но результат получился двусмысленным: в «Деле» нет такого положительного персонажа, который мог бы комментировать положение в стране «со стороны», а в устах Князя слова Никитенко парадоксальным образом потеряли свое первоначальное значение.

В спектакле В. Портнова «Дело» (Театр им. К. С. Станиславского, 1986 год) мостик переброшен в «Свадьбу Кречинского»: зрителя, не знающего первой пьесы трилогии, конспективно знакомили с событиями, предшествовавшими «Делу». Но и здесь «злободневность» не срабатывала, провисала в воздухе, а пьеса казалась скучной и какой-то неживой…

Оба эти спектакля (каждый в своей мере) возвращали к мысли о том, что бережное отношение к классике отнюдь не исчерпывается точным соблюдением авторских ремарок, владением стилем, знанием эпохи. Произведение оживает на сцене лишь тогда, когда есть свежий, сегодняшний взгляд на характеры и события «давно минувших дней», а если нет его — смещается чрезвычайно тонкая и сложно сотканная нить: тот нерв, который связует классику и современность.

Г. А. Товстоногов писал о классике, что «смысл ее воздействия на зрителей не укладывается в куцую мораль и элементарное поучение. И совершенно не обязательно, чтобы зритель, выходя из театра после окончания спектакля, формулировал словами, чему научил его сегодня Горький, какой он сделал для себя вывод, посмотрев драму Островского…».

Мы читаем сегодня классику совсем другими глазами: нам не дано, подобно зрителям-современникам, читателям-современникам, чутко реагировать на любую аллюзию, касающуюся реформ, указов, реальных прототипов — всего того, что у наших предшественников было на слуху и на глазах, что составляло их жизнь. Но с удивительным упорством (почти бессознательным) мы подставляем под хрестоматийные ситуации свои, близкие, знакомые.

Так устроен человек.

Публицистическая направленность, нюансы подтекстов драматургии Сухово-Кобылина скрыты от нас временем. Впрочем, то же можно сказать и о произведениях Островского, Салтыкова-Щедрина, Толстого, Тургенева. Но остался некий высший смысл — он таится в непрекращающейся повторяемости всего.

Единственным режиссером, рискнувшим в это десятилетие показать на сцене все три пьесы Сухово-Кобылина как одно целое, был Валерий Белякович. Его спектакль «Трилогия», поставленный в Театре на Юго-Западе в 1988 году, отличался динамизмом, острой злободневностью, дерзостью.

В «Свадьбе Кречинского» персонажи, по мере развития общего (что очень важно!) сюжета, постепенно превращались в представителей изнаночного, фантомного мира. Персонажи «Дела» в большинстве своем представали уже в масках, а в «Смерти Тарелкина» перед зрителями разворачивался поистине трагический балаган, где человек переставал быть человеком.

Пожалуй, только в этом спектакле из всех, виденных мною на протяжении многих десятилетий, мысль Сухово-Кобылина о том, что «ein Mal ist kein Mal, drei Mal ist ein Mal» [4] Один раз — ни разу, три раза — один раз. Соответствует русской поговорке «Без Троицы и дом не строится».

, прозвучала столь жестко и убедительно.

25 января 1896 года Александр Васильевич писал племяннице: «Сколько событий, катастроф, забот, огорчений, планов, превратившихся в дым, и действительно существовавшего, но исчезнувшего навеки. Я погружен в свои бумаги по самое горло и переношусь в это прошлое, которое часто представляется настоящим».

Не будем перетолковывать это признание стареющего писателя и философа «в пользу» театральной ситуации. Но так уж случилось, что прошлое Александра Васильевича, не слишком разительно меняясь с течением жизни, стало во многом нашим настоящим. XX век не только не снял поставленные им вопросы, но и обострил их: уже в первой четверти столетия появилась плеяда наследников Сухово-Ко-былина, воспринявших его, если воспользоваться выражением Л. Гроссмана, «страшные арлекинады» как наиболее естественный и плодотворный путь к освещению и осмыслению современности. Но какими же причудливыми, подчас драматическими путями вела их «Великий Слепец Судьба» к пониманию и признанию!

Наследуя уроки Сухово-Кобылина, драматурги XX столетия словно вынуждены были разделить и его участь — ценой мучительных переломов и душевных смут расплачиваться за свои арлекинады. Такова была судьба, например, Николая Эрдмана, о котором вновь заговорили в 1990-е годы, когда были опубликованы и поставлены многими театрами его пьесы «Мандат» и «Самоубийца». Благодаря этому только тогда и открылся истинный масштаб дарования автора киносценариев «Веселые ребята», «Волга-Волга» (написанных в соавторстве с кинорежиссером Г. Александровым), «Здравствуй, Москва!», «Смелые люди», «Застава в горах». Сценарии эти принесли Эрдману материальное благополучие, даже Сталинскую премию, но только не чувство удовлетворения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: