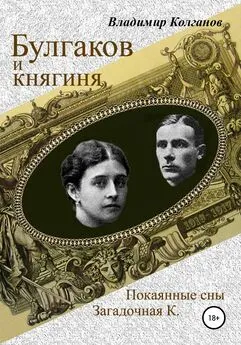

Владимир Колганов - Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера»

- Название:Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03752-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Колганов - Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера» краткое содержание

Из дневника Булгакова: «Около двух месяцев я уже живу в Обуховом переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности…» Кто такая эта загадочная К., булгаковеды до сей поры не разгадали. Литературное расследование автора посвящено разгадке личности таинственной дамы, в которую был безнадежно влюблен М.А. Булгаков.

Помимо истории о несчастной любви известного писателя к очаровательной княгине, вниманию читателей представлен рассказ о жизни потомков главной героини. Исследование биографий некоторых персонажей приводит к неожиданным открытиям, которые снова возвращают нас назад, в 20-е и 30-е годы прошлого столетия, но не в Москву, что было бы логичнее, а на берега Сены, Темзы, на побережье Средиземноморья и в Берлин. Немало страниц посвящено судьбам русских аристократов на примере родственников княгини и ее многочисленных знакомых.

Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Да, были времена, когда дворец этот стоял в тенистом парке, между Козихой и Тверской. Поодаль были три пруда, память о которых теперь сохранилась лишь в названии одного из переулков. Говорят, здесь, в клубе, происходили тайные заседания первого московского кружка масонов. А между тем у некоторых представителей аристократии вошел в моду вот какой девиз, по-видимому определявший цель их жизни:

«Рождение, производство в первый офицерский чин, женитьба и поступление в члены клуба».

«Храм праздности» — так называл это место Лев Толстой. Праздность праздностью, но правила здесь строго соблюдались:

— с собой можно было привести лишь одного-единственного гостя;

— член клуба имел излюбленное кресло, которое в его присутствии никто не должен занимать;

— слабый пол не допускался в клуб ни под каким предлогом, будь то жена, любовница или прислуга;

— просрочившим членский взнос был жесточайшим образом закрыт вход в клуб впредь до уплаты долга.

А вот что писал об Английском клубе в середине XIX века Михаил Загоскин в книге «Москва и москвичи»:

«Попасть в члены Английского клуба довольно трудно; число членов, ограниченное уставом, почти впятеро менее числа кандидатов, из которых многие… ждут лет по пятнадцати своей очереди. Не подумайте, однако ж, чтоб эта трудность побеждалась одним терпением. О нет! Дождавшийся своей очереди кандидат баллотируется и если не будет избран, то должен навсегда отказаться от чести быть членом Английского клуба, потому что вторичная баллотировка воспрещается уставом».

Помимо Льва Толстого, в Английский клуб был вхож и Лев Голицын, знаменитый российский винодел. Чуть дальше по Тверской, рядом с домом генерал-губернатора, располагался магазинчик виноградных вин, где продавалось в розницу натуральное вино из голицынского имения «Новый Свет» в Крыму. Приходилось и мне пробовать это вино, и даже новосветское шампанское, но то было уже гораздо позже. Теперь от прежнего вкуса не осталось ничего.

Странное дело, Английский клуб и в Петербурге, и в Москве обнаружил несовместимость с именем графа Бенкендорфа. В Москве они не смогли ужиться на Страстном, а в Петербурге клуб переехал в другой дом, поскольку здание на Гороховой облюбовало Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, главой которого царь назначил племянника того самого графа, чей дом находился на Страстном бульваре. Однако охранное отделение на Гороховой не прижилось и через несколько лет переместилось на набережную Фонтанки. Говорят, причина была в том, что по ночам в старом здании бродили тени убиенных и замученных.

Напротив дома на Гороховой располагалось Училище глухонемых, а рядом — здание Александровской женской гимназии и детского приюта. Чуть дальше — Попечительство императрицы Марии Федоровны организовало Бюро для наведения справок о семейном и материальном положении глухонемых. Словом, тихое, располагающее к покою место. Разве что вечерами было шумно, поскольку на углу Гороховой и набережной Мойки находился ресторан «Контан», названный так по фамилии хозяина. Славное было заведение с отменной кухней и зажигательным оркестром из бессарабских то ли румын, то ли цыган.

«Кюба», «Контан», «Медведь», «Донон»!

Чьи имена в шампанской пене,

Взлетали в невский небосклон.

В своем сверкающем сплетенье!

Стишки, конечно, так себе, но сделаем снисхождение поэту, написавшему их, сидя за столом в «Контане».

А на Большой Конюшенной в той же Казанской части Петербурга проживала до своего замужества мать Киры Алексеевны. Отец ее хоть и был зажиточным купцом, однако в Английский клуб его бы вряд ли пригласили. Да это было ни к чему — неподалеку располагались шикарный ресторан «Медведь», владельцем которого был хозяин «Яра», известного на всю Москву. Тут же рядом было и кафе «Доминик», а также несколько церквей, на выбор — финская, шведская, голландская и немецкая, не считая Казанского собора.

Среди иноверцев Петербурга немецкая община считалась наиболее влиятельной, что и немудрено, если учесть привязанности Петра I и Екатерины, пригласивших для обустройства Петербурга немалое число специалистов из Германии. Важную роль в жизни общины играла Петрикирхе — так называлась церковь Святых апостолов Павла и Петра. Первоначально лютеране собирались для молитвы в доме вице-адмирала Крюйса, а позже на территории его усадьбы была построена лютеранская кирха в виде креста из бревен. Церковь имела увенчанную шпилем башенку, однако колокольни не было, поэтому вместо привычного звона колоколов сигналом для прихожан служил подъем адмиральского штандарта на шпиле церкви.

Казалось бы, посетив напоследок памятные места Москвы и Петербуга начала прошлого, XX века, мы можем обратить свое внимание на более поздние года. Но дело в том, что судьба потомков Киры Алексеевны заставляет возвратиться назад. При этом не хотелось бы вас утомлять подробностями из родословных, так что придется верить на слово.

Петрикирхе, 1910-е гг.

Один из внуков княгини Киры Алексеевны женат был на Марии Дмитриевне из рода Левшиных. А сын ее тетки, Надежды Дмитриевны, в 1935 году женился на баронессе Анне Николаевне Мейендорф, дочери художника-иконописца. Впрочем, все это не важно, поскольку художником Николай Богданович, бывший полковник лейб-гвардии Конной артиллерии Его Величества, стал только в эмиграции — то ли по необходимости, то ли по велению души. В начале 1900-х годов он вместе со своими братьями посещал школу Карла Мая — кстати, там же учились и Николай Рерих с Александром Бенуа. И вот полученные навыки в живописи пригодились в годы грустного изгнания, на чужбине, когда пришлось ему в компании с другими выходцами из России расписывать православные храмы в Югославии. А в годы Второй мировой войны Николай Богданович вдруг оказался… Где же, как вы думаете? Увы, в печально знаменитом Русском корпусе, где защищал от нападения сербских партизан военные объекты и отражал атаки советских войск, наступавших на Балканы. Но это было уже в 1944 году. Замысловата судьба российского эмигранта — нередко от молитвы до выстрела оказывается один шаг.

Известно, что события, даже разнесенные во времени, бывают связаны между собой. Попробуем отыскать причины превращений бывшего полковника лейб-гвардии в том, что случилось на полвека раньше, — перелистаем записи, сделанные императорской рукой. И вот находим место в монаршем дневнике, где упомянут отец Николая Богдановича — барон Мейендорф, генерал-адъютант, состоявший при особе императора. Читаем записи за 1895 год:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: