Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2

- Название:Повести моей жизни. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1965

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2 краткое содержание

Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.

Повести моей жизни. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

70

О рассказе «Попытка освобождения Войнаральского» см. выше, примеч. 53. Фельетоны Д. А. Клеменца в «Земле и воле» имели название «Письмо чистосердечного россиянина».

71

«Абрамка» — Сергей Ник. Лубкин, наборщик революционных подпольных типографий.

72

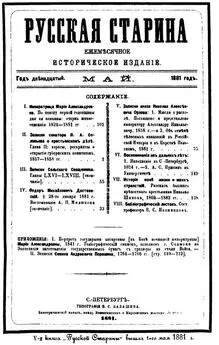

17 июля 1875 г. А. И. Герцен писал своей хорошей знакомой М. К. Рейхель о посещении его многими соотечественниками, приезжающими из России. Герцен был тогда на вершине своей эмигрантской славы и популярности. «Русских все так же видимо-невидимо: и Краевский, и Зотов, и т. д.» (Соч., т. VIII, 1919, стр. 551).

В. Р. Зотов в позднейших воспоминаниях рассказывает об этом посещении: «В Лондоне, или, точнее, в Путнее, в нескольких верстах от столицы Англии, где жил тогда на даче Александр Иванович Герцен, я провел несколько дней, о которых, конечно, никогда не забуду, как и о том времени, когда он был моим чичероне в Лондоне, водил меня на митинги и в клубы... Не забыть мне и последних бесед наших еще через десять лет в Женеве, на берегу ее синего озера» («Петербург в сороковых годах», гл. VI, «Исторический вестник», № 4, 1890, стр. 113 и сл.).

Автор воспоминаний был знаком с А. И. Герценом с 1846 г. «К сожалению, — пишет Зотов, — я видел его в Петербурге только три раза, и из них только одна беседа продолжалась несколько часов, остальные были слишком коротки» (там же).

В свой лондонский приезд Зотов передал Герцену упоминаемые в тексте материалы. Они изданы в книге «Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел первый. Стихотворения. Часть первая. С предисловием Н. Огарёва». Лондон, 1861, 66 + 427 + 12 стр. В книге много стихотворений А. С. Пушкина революционного содержания (стр. 1—108), К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева (стр. 109—128), В. К. Кюхельбекера, A. И. Полежаева, вольнолюбивые стихи Н. М. Языкова, П. А. Вяземского, Д. В. Давыдова, М. Ю. Лермонтова, А. И. Одоевского и др. Сборник имел большое подпольное распространение в России вплоть до Октябрьской революции.

К заявлению В. Р. Зотова, что он «очень хорошо знал» Пушкина, Лермонтова, Гоголя и многих других писателей, которые «часто забегали провести вечерок» у его отца, надо отнестись с большой долей критики. Вряд ли Пушкин, Лермонтов и Гоголь «забегали» к отцу рассказчика, второстепенному романисту и драматургу Р. М. Зотову, «очень часто». Но B. Р. Зотов в год смерти А. С. Пушкина достиг 15-летнего возраста и учился в Царскосельском лицее, где всегда была жива память о Пушкине-лицеисте. Конечно, он мог сильно интересоваться великим поэтом и с увлечением слушать разговоры о нем в литературном окружении отца.

В. Р. Зотов и сам имел в молодые годы касательство к революционному движению В 1849 г. он допрашивался по делу М. В. Петрашевского, с которым одновременно учился в лицее. Рассказал об этом в своих воспоминаниях («Петербург в 40-х годах», гл. VIII, «Исторический вестник», 1890, № 6, стр. 536 и сл.; об этом — в сб. «Петрашевцы», ред. П. Е. Щеголева, т. I. М.—Л., 1926, стр. 112 и сл.; т. III, 1928, стр. 360; М. М. Клевенский. Герцен-издатель и его сотрудники, сб. «Литературное наследство», вып. 41—42. А. И. Герцен, т. II, М., 1941, стр. 591 и сл.).

73

После революции 1917 года оказалось, что вдова Зотова нашла их часть, передала ее на хранение А. С. Суворину, и после его смерти портфель с ними перешел в наследство его сыновьям, передавшим это В. Л. Бурцеву. Но там не оказалось самых важных документов. — Н. М.

См. примеч. 86.

74

Когда впервые печатался этот рассказ, главный герой его, Л. Ф. Мирский, сын польского шляхтича, был еще жив. Н. А. изменил для печати фамилию героя, назвав его Любомирским. В примечании к тексту в послереволюционном издании автор объяснял эту замену осторожностью. В соответствии с этим шеф жандармов А. Р. Дрентельн, в которого стрелял Мирский, назван был Дриттеном, а невеста Мирского Вивиен де-Шатобрен — Лилиан де-Шатобрен. Предосторожность, впрочем, была излишней, так как правительство вскоре после покушения Мирского узнало его фамилию, и за это покушение он был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой (он подал прошение о помиловании).

Посаженный в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, Мирский из самых низменных, шкурных побуждений выдал заговор С. Г. Нечаева, связавшегося с революционерами на воле через распропагандированных им солдат крепостной стражи и жандармов равелина. Этим предательством Мирский не только сорвал подготовлявшийся Нечаевым побег, который явился бы большим моральным ударом царскому правительству, но и погубил многих солдат, а также ухудшил режим содержания политических заключенных. Отправлен в 1884 г. на Кару, выпущен в 1890 г. в вольную команду. В 1906 г. приговорен карательной экспедицией ген. Ренненкампфа к смертной казни за редактирование в Верхнеудинске оппозиционной газеты. Казнь заменена каторжными работами без срока. Мирский умер в 1919 или 1920 г. в Верхнеудинске. О его заключении в Алексеевском равелине, о предательстве и полученных за это льготах вроде винограда к обеду и хорошего табака, см. у П. Е. Щеголева: «Алексеевский равелин, книга о падении и величии человека» (М., 1929, стр. 263—269, 292—312, 366—367).

75

В обвинительном акте по делу 20-ти народовольцев приводится рассказ Н. В. Клеточникова на предварительном следствии о его содействии революционерам во время службы в Третьем отделении. Приехав в Петербург для приискания места по государственной службе, он познакомился с А. Д. Михайловым и сблизился с ним. Тот предложил ему снять комнату у вдовы жандармского полковника Кутузовой, чтобы выяснить, как и через кого она помогает охранке бороться с революционно настроенной молодежью. Кутузова устроила Клеточникова на службу в Третье отделение, где он служил два года. Имея доступ ко всем секретным розыскным делам, он сообщал революционерам интересовавшие их сведения, а те «за его услуги платили ему деньги, хотя неаккуратно и в небольшом количестве». В собственноручно написанных показаниях Клеточников, по обвинительному акту, признал, что он «руководился главным образом корыстными целями и желанием более разнообразной жизни в столице, а также сочувствием к... идеям о развитии и обогащении народа». Когда же Клеточников узнал «об истинных целях деятельности... социалистов, то уже не мог оставить сношений с ними и продолжал служить их интересам, так как боялся в противном случае быть убитым» («Былое», № 1, 1906, стр. 265 и сл.).

На судебном заседании выяснилась обстановка, при которой Н. В. Клеточников дал такие показания, а также истинная цель его сношений с революционерами. В составленном одним из присутствовавших на процессе отчете о ходе судебного следствия читаем: «Клеточников (худой, среднего роста, желтый, жидкие волосы, небольшая жидкая окладистая борода, короткие усы, все лицо сильно суживается книзу, темные очки, вид чахоточного): «Мое обвинение основано исключительно только на моих собственных показаниях. Кроме них, в деле нет никаких улик против меня, и я теперь считаю нужным заявить, что эти показания даны были под сильным давлением извне, людей допрашивающих. При дознании, сравнительно с другими подсудимыми, находился в исключительном положении: я попал в руки своих врагов, людей, относившихся ко мне с особою злобою, и я мог ожидать от них для себя особенно жестокого отношения. Я преувеличивал свои вины и клеветал на себя, чтобы только как-нибудь добиться привлечения к суду и не подвергнуться административной высылке; так, например, это совсем неверно, чтобы я руководствовался при своей деятельности корыстными целями: у меня были другие мотивы, хотя, с другой стороны, я не революционер по убеждениям. Меня давила мелкая, неинтересная провинциальная жизнь, я чувствовал бесполезность своего существования, и я искал какого-нибудь общественного дела; к тому же я хорошо знал, что мне недолго осталось жить, и вот я хотел хоть последние дни посвятить какому-нибудь хорошему, полезному делу. Мысль моя остановилась на бывшем Третьем отделении; я нисколько не сомневался в громадности приносимого им вреда и решился по мере сил противодействовать ему... Я всею душою ненавидел Третье отделение. Это — ужасное учреждение, и я считал себя правым даже перед правительством, так как наконец даже и правительство признало негодным это учреждение и решило закрыть его. Все относятся с полнейшим омерзением к этому учреждению, и, действительно, люди, здесь служащие, — самой низкой нравственности... В обвинительном акте сказано, между прочим, что я будто бы принужден был продолжать свою деятельность, опасаясь возмездия с их стороны в случае прекращения ее. Это совсем неверно: у меня не было никакого основания ожидать такого возмездия, а не бросал я своего дела потому, что считал его полезным. Таким образом, повторяю, причина, заставившая меня поступать так, как я поступил, — это стремление служить на пользу общества» («Былое», № 6, 1906, стр. 280 и сл.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: