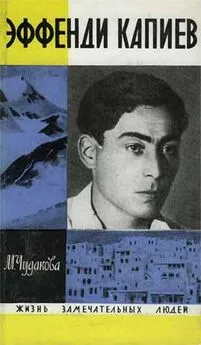

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

- Название:Эффенди Капиев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Эффенди Капиев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обратим внимание на то, как отчужденно, с каким усталым недоумением, даже несколько странным в совсем еще молодом человеке, описываются эти привычные для любого аульского юноши сцены.

«В пыли и в чаду в низенькой комнатенке толпились удивительно буйные люди… Упруго и размашисто прыгает парень. Его вытолкнули друзья, как обычно с криком и возней, на середину. Девушка вышла позже. (Пугливым и пестрым табуном жмутся в углу женщины.) Девушка как-то величаво и легко выплыла оттуда. Дружными залпами звучат хлопки. Парень взрывается и падает… Приседая, разбрасывает, раскидывает ноги… Стремительно налетает и отскакивает… Вьется, рвется, бесится. А девушка, не обращая на него внимания, чуть покачиваясь, парит по кругу на крыльях…

Но все это быстро надоедает. А потом и вовсе делается скучно…

Я дремал. Откуда-то глухим прибоем врывается гул. Доносятся выкрики, стук, хохот. Там разнузданная и разошедшаяся молодежь разбазаривает свои силы».

Почти проповедническая суровость слышится в этой фразе. Это не стариковское брюзжание, а осуждающая интонация ровесника, уже постигнувшего и быстротечность молодости, и высокую ее цену.

Тамада приказывает отцу жениха привести на свадьбу слепого Рамазана.

«Власть у тамады неограниченная. Он диктатор. Поэтому тамаду называют еще «ханом».

Старик растерялся.

— Говорят, Рамазан болен, — возразил он осторожно.

Тамада нахмурился. Потом резко повернулся к чавушу [5] Чавуш , или чауш , — помощник тамады; палка — знак его власти.

и зарычал:

— Этот фонарь видишь?

— Вижу.

— Возьми и приведи. Айда!

Сдав палку, чавуш, на ходу накидывая шинель, скрылся за дверью».

По-прежнему отчужденно, с горьким чувством следит за всем этим рассказчик, лишь в редкие минуты сливаясь полностью с описываемой им жизнью.

«Рамазана привели сонного. Он был бледен и ежился. На руках, как единственного больного ребенка, слепой нес агач-хомуз.

Рамазан не сумел отказать просьбам чавуша. Он был послушным и робким, как и все состарившиеся музыканты. Когда, в полночь постучавшись в его мертвую саклю, чавуш грозно заявил о «почетной компании», старик встал и, слабо передвигая ногами, пошел.

…Тамада поднес Рамазану кружку водки.

— Ой, дядя, — сказал он нежно, — выпей, пожалуйста, чтоб сразу загорелось! Вот так! И закуска готова…

Рамазан жалко улыбнулся. Он зажал кружку пальцами и тихо заговорил:

— Я ведь больной, улан хороший, не могу, не делай так…

— Э, пустяки, дядя! Ты не мужчина, что ли? Какой народ просит, видишь?

И улыбнулся подмигивая. Старик, неловко и слабо перебирая пальцами, вслушивался, а мы начали уговаривать».

В этих отрывках из повести, оставшейся незаконченной, есть чрезмерная старательность некоторых описаний, слишком заметное, на глазах читателя совершающееся усилие автора поймать нужное слово («Парень взрывается и падает» — и далее). Все это почти непременные признаки работы молодого литератора, пробивающегося к своей прозе. У больших писателей они исчезают со временем, освобождая место свободно и вольно текущему повествованию. В языковой манере средних литераторов они оседают, как случайные нагромождения валунов, над которыми вода бесцельно закручивается воронками.

«Медлительно, как-то вытянуто и осторожно, как беркут, поводя головою, Рамазан, выжидая, готовился.

И вот я не заметил, как это началось. Только вдруг стало страшно и стыдно за себя почему-то. Какой-то тонкий, глухой туман заволакивал комнату. Мы молчали и думали не думая. Казалось, высекая из агач-хомуза такую теплую, нежно-отчаянную, застарелую жалобу струн, Рамазан разворачивал тягучую, дрожащую сетку и ловил в нее наши сердца…

Я почуял бьющуюся под сердцем боль…

Я не помню слов этой песни, я давно уже позабыл и удивительную музыку ее, но всегда, когда говорят мне о прошлом Дагестана, я мучительно переживаю ее незатейливое содержание.

…Жесток и нелюдим был Аглар-Хан». Так начинается эта песня, на полуслове оборванная автором. Приведенные здесь отрывки — отнюдь не образцы зрелой и свободной прозы. Здесь еще мало литературы и много литературности. Но внимательный читатель найдет для себя немало интересного и поучительного и в этих ранних, во многом ученических попытках писателя. Ведь в них так ясно отпечатался тот извилистый путь, которым шел молодой Капиев, стремясь обрести свое собственное место в русской словесности. Страницы эти позволяют к тому же по достоинству оценить ту меру требовательности, которую предъявляет к себе двадцатидвухлетний писатель, отбрасывая в конце концов как неудачу то, что любому литератору средней руки показалось бы, наверно, вполне подходящей, законченной вещью. Сейчас от повести сохранилось только начало, но к весне 1932 года она была дописана до конца. В письме к Наташе, недавно ставшей его женой, написанном 20 мая, Эффенди рассказывает о конце повести — и письмо это, как многие письма Капиева, всегда обдуманные, по нескольку раз переписанные, само претендует на роль литературного явления.

«Он умер, гениальный певец. Я убил его в повести своей и плачу сейчас над трупом. — Где ты, мой славный слепой Рамазан? Бывало, тихо, каждый раз, как сажусь за стол, ты входил ко мне в комнату, бледнея. На руках, как больного единственного ребенка, держал ты инструмент. Ждал. Вежливо покашливал. Я всегда просил тебя не стесняться, Рамазан. А ты робел, словно чуял убийцу. Медлительно и как-то вытянуто, осторожно, как беркут, поводя головой, ты, жалко улыбаясь, ощупывал место. Садился на край. Ежился. Я кормил тебя кусками моей юности (радостью, любовью, свободой). Ты пьянел и, как раб, подчинялся. Где же еще достать мне такого героя? Мой послушный, мой верный, мой скромный?»

Рука Капиева-писателя здесь кажется гораздо более уверенной и твердой, чем в самой повести. Остается предположить, что напряженное обдумывание письма к любимой женщине привело его как раз в то состояние нужного волнения, при котором и совершается претворение литературного материала в саму литературу. И, читая это сугубо частное письмо, мы видим — да, да, это будущий писатель! Только он мог так уверенно выбрать себе для опоры смутную, теряющуюся в тумане грань между воображением и реальностью, только он мог заставить своею властью живого, почти осязаемого человека на наших глазах вдруг превратиться в литературного героя, обладающего всей необходимой ему условностью…

V

Смеются надо мною, что я всегда занят! Вы не знаете, господа, сколько дела на сем свете; надобно вынести на свет те поэтические мысли, которые являются мне и преследуют меня… старое забыто, новое неизвестно; наши народные сказания теряются, древние открытия забываются… Там юноши не знают прямой дороги, здесь старики тянут в болото, надобно ободрить первых, вразумить других. Вот сколько дела' Чего! я исполнил только тысячную часть. Могу ли после этого я видеть хладнокровно, что люди теряют время на карты, на охоту, на лошадей, на чины, на леность и проч., проч.

Интервал:

Закладка: