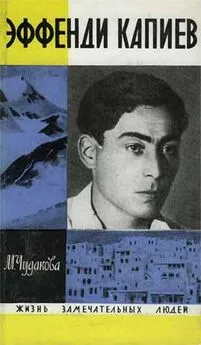

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

- Название:Эффенди Капиев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Эффенди Капиев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ему нравилась эта работа, горячка тех лет, нравилось заниматься отсеиванием мало-мальски литературно-ценного среди многоязычного материала развивающейся дагестанской поэзии и прозы, преодолевая при этом сопротивление всевозможных «окололитературных» людей — ведущих деятелей ДАПП. Он, человек русской культуры, с его прямо-таки в глаза бросавшейся талантливостью, незаурядностью, вызывая симпатию у одних, не мог не вызвать столь же отчетливой антипатии у других. Его бурная энергия то и дело наталкивалась на преграды. Так прошли полтора года довольно изнурительной борьбы, и вот в октябре 1932 года Капиев приехал в Москву на пленум Оргкомитета Союза советских писателей — делегатом от дагестанской писательской организации. Он приехал возбужденный и радостный, гордый своим участием в пленуме, с надеждами на решительные перемены в литературной жизни. Пленуму предшествовало специальное решение ЦК ВКП(б) по поводу РАПП. Капиев был исполнен решимости рассказать о положении дел в ДАПП — дагестанском отделении РАПП, разделявшем все его крайности. На заседании 2 ноября ему было предоставлено слово.

Он начал свое выступление по-восточному несколько велеречиво, подчеркивая свое уважение к слушателям, слегка окрашенное самоумалением.

— Товарищи, я никогда не выступал перед такой большой аудиторией, тем более перед такой почетной и избранной…

Поэтому-то, как объясняет Капиев, он не говорит, а читает текст своей речи, заранее заготовленный. Стенограмма сохранила оттенок с трудом сдерживаемого волнения оратора и ощущение тщательной обдуманности каждого его слова.

Умело и энергично ведя расчет с литературными недругами, Капиев не смягчает выражений. Видно, как он стремится до отказа использовать предоставленную ему возможность назвать, наконец, вещи своими именами.

— …По существу, наш ДАПП, да и не только наш, являлся кривым зеркалом РАПП. Если здесь давали по шапке, то у нас просто снимали голову вместе с этой шапкой… Верховодили литературные держиморды, писавшие разве что галиматью вроде пьес Аурбиева, которого прозвали дагестанским Авербахом. (Речь идет здесь об Исмаиле Аурбиеве, непримиримее всех враждовавшем с Капиевым. В те годы он был заместителем председателя ДАПП. — М. Ч. ) Это были буквально ходячие резолюции на сцене и протоколы в штанах и юбках. На протяжении одиннадцати картин беспрерывно повторялись «ура», «да здравствует Интернационал», «темп», «буксир», «ударник», «соцсоревнование»…

Капиев, не смущаясь, прибегает к ходячим образам, желая довершить разгром дагестанских рапповцев: «Они, как видите, еще не сложили оружия, еще пытаются вставлять палки в колеса локомотива советской литературы».

Он, конечно, и не предполагает, что через два года тот же самый Исмаил Аурбиев припомнит в своей статье слова, сказанные Капиевым о его пьесе, и предъявит ему более серьезные обвинения.

Пока Капиев, разумеется, не догадывается об этом.

Он стоит, защищенный высокой трибуной, и просит о помощи, о внимании к молодой литературе Дагестана, и подыскивает убедительные слова, стремясь не оставить слушателей равнодушными к ее судьбе: «Мы, замурованные без живой постоянной связи с литературной жизнью центра, часто не знаем, как и за что взяться…»

Не только черты внешней обстановки раскрываются в его речи — понятнее становятся и некоторые свойства его собственной личности, что для нас особенно важно. «Прилитературные люди, ничего не написавшие, восхвалялись за не ведомые никому произведения, брали на себя административные функции руководства литературным движением, нагло лезли на командные высоты, в результате получилось, что те, которые пишут, перестали писать, а те, что не писали, тоже ничего не создали».

К этим полным горечи словам стоит прислушаться внимательней. Почему же те, которые пишут, перестали писать? О чем говорит здесь Капиев?

О тягостной для писателя обстановке, созданной руководителями РАПП, говорили на пленуме многие, в том числе и сами эти руководители, охваченные запоздалым раскаянием. «В чем старые формы работы? — объяснял один из них, М. Чумандрин. — Это прежде всего методы администрирования, попытки обращаться с литературой, как с селедками в бочке какой-нибудь рыботорговец. Успенский в одном из своих очерков говорил, что сейчас мужик идет в город, как вобла. Их трудно видеть, все они одинаковы на вид и на лицо. Мы примерно так и считали, что сейчас в литературу идет много писателей и, как воблу, их трудно различать на лицо. При таком подходе к литературе, к людям, которые ее делают, администрирование является одним из самых существенных методов работы. Это администрирование ставило нас в положение комендантов советской литературы, управдомов или управделами».

А о формах, которые принимало администрирование, особенно выразительно высказался известный в те годы писатель М. Э. Козаков: «Мы бьем, говорили, мы будем бить, ничего, те, кто выдержит, пусть выдержат, те, кто не выдержит, — те не выдержат.

…Мне напоминает такой воспитательный метод охоту на бобра: когда бобра хотят поймать, то его предварительно здорово загоняют для того, чтобы от страха у него появилась седина, и вот эта седина бобра чрезвычайно ценится…»

Понятным становится теперь настроение многих писателей. На этом же совещании выступает М. Пришвин: «Я всегда думал, что я работаю не только для тех читателей, которые существуют, но и для тех читателей, которых еще не существует… И вдруг я начинаю чувствовать, что мне не хочется работать, не из-за чего работать и трудиться».

Это близко к тому, что пытается выразить Капиев, но только отчасти. Творческий темперамент Эффенди Капиева был иным, чем у М. Пришвина или у Булгакова. В те годы ему тоже «не хочется работать», но, может быть, еще и потому, что «прилитературные люди», а не люди, действительно причастные к литературе, берут на себя «административные функции руководства литературным движением». Его оскорбляет это почти лично. Его возмущает, что «командные высоты» заняты недостойными этого людьми.

Юрий Либединский вспоминает о Фадееве тридцатых годов: на одном из писательских собраний вскоре после смерти Горького «кто-то в пылу литературной полемики сказал, обращаясь к Саше: «Мы знаем, Саша, чего ты хочешь! Ты хочешь в нашей литературе заменить Горького!» И Саша отвечал: «Да, я хочу заменить Горького и не вижу в этом ничего такого, что порочило бы меня…» Это чем-то близко к позиции Капиева в начале тридцатых годов, к осознанию им своего места в Дагестане.

Двадцатитрехлетний Капиев, кроме своего давно уже для всех очевидного страстного стремления к творчеству, обнаружил вкус к деятельности иного рода — к непосредственному активному участию в литературной жизни. В эти годы он целиком окунается в организационную и литературно-критическую работу. Отчасти это было вынужденным. В Дагестане остро не хватало образованных людей, знающих к тому же русский язык; писатели, литераторы должны были исполнять самые разнообразные функции. В мае 1934 года Капиев пишет в «Дагестанской правде»: «При малочисленности культурных сил и при колоссальных потребностях в этих силах писателю буквально некогда заниматься литературой. Ему поручают составление учебников, его мобилизуют на переводы партийно-советских решений, он обязан корректировать рукописи Даггиза и т. д., и т. п. Не считая его основной работы, он либо педагог, либо редактор газеты, либо зав. учреждением, председатель колхоза и т. д.».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: