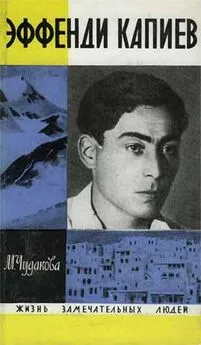

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

- Название:Эффенди Капиев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Эффенди Капиев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Ну, — спрашиваю я, — неужто ты недоволен?

— Доволен! Доволен! — вскрикивает Сулейман в досаде, взмахнув руками. — Что ты пристал, Габиб, как бог к бедняку? Очень доволен! Разве если пешего человека посадить на коня, он будет недоволен?. Конечно, доволен! А ты бежишь, и хвастаешь, и кричишь: «Смотрите, мол, он на коне, а был пеший». Неприлично!

…Обескураженный, я сажусь к столу. «Странно, — думаю я, — этот человек стоит перед своей славой, как перед необъятным морем. Скромен ли он? Или просто не доходит до его сознания смысл и величие его славы?.. Он стоит на ее берегу все такой же, как всегда, как и до нее. Море живет своей жизнью… Оно необозримо, неведомо ему. Он не утруждает себя мыслями о том, что творится в его темных просторах, и махнул рукой. «Это, мол, что-то уж больно много: должно быть, это меня не касается…» Или, может быть, он воспринимает все это, как должное?»

Да, поэт скромен, мы видим это ясно. Но есть ощущение некоторой чрезмерности в том почтительном изумлении, которым окружена эта скромность — не в новеллах, где она естественно сквозит в каждом движении, а именно в «Московском дневнике», где все мотивы книги как бы усилились.

Видимо, представления «о приличествующем и должном» изменились все же за тридцать лет, прошедших с тех пор, как писалась книга. Современному читателю уже неловко как-то видеть, что скромность Сулеймана — прекрасное качество, что и говорить, — вызывает слишком уж много шума вокруг себя (и уместным кажется здесь суровое слово Сулеймана — «неприлично»!). Слишком ошеломлен спокойствием Сулеймана Габиб, и главное — автор ни словом, ни тоном не «поправляет» своего увлекшегося двойника… Видно, так «должно» было — шумно, восторженно, экзальтированно — восторгаться скромностью прославленного человека, ликовать по этому поводу.

Вообще, думая о «Поэте» и о том, чем стала эта книга в литературной судьбе Капиева, будем помнить, что писатель с самого начала избрал очень для него заманчивый, но и очень сложный путь — когда выбрал своим героем народного поэта тридцатых годов. Надо думать, что Капиеву ясно было, что он столкнется с уже сложившимся вокруг этой фигуры «литературным этикетом» и ему придется не только преодолевать его, но и считаться с ним.

Очень долго, по-видимому вплоть до 1934–1935 годов, он думал о совсем другой теме, о поэте иного, далекого времени — о Махмуде, жившем в начале века, пли даже о Батырае, жившем более столетия назад, — о поэтах, личность которых еще никого по занимала, не была подвергнута широкому общественному или литературному ocмыслению.

В его дневниках тридцатых годов сохранились подробные записи, несущие в себе художественную трактовку судеб этих поэтов, — о смерти Батырая, о молодости Махмуда, от которого ушло вдруг вдохновенье… «Слава живого поэта не слава героя. Она подобна костру, пламя которого надо все время питать и поддерживать, иначе оно перестанет озарять лицо. Горе тому, чьи запасы хвороста быстро иссякли и кто пытается разжечь огонь сырыми поленьями. Но горе и тому, кто после первых же неудач теряет терпенье и в отчаянии разрушает дымящийся костер. Дым не страшен. Если жару достаточно — имей лишь волю, и костер запылает рано или поздно».

Но в конце концов Капиев обратился к современности. Открывая для читателя облик старика поэта, «сказителя», он в чем-то следовал литературной моде — когда сознательно, когда и сам того не замечая. С этим связан, как кажется, и появившийся в «Московском дневнике» безграничный пиетет, с которым не только Габиб, но и сам автор относится к каждому слову Сулеймана. И все мысли Сулеймана о современности, не так уж хорошо ему знакомой, очень обобщенные мысли, превращаются в последнее, ничьим сомнениям не подвергаемое слово земной мудрости.

И даже душевно близкий Капиеву мотив старости поэта приобретает порой какое-то неестественно бравурное звучание.

В те годы очень популярным становится жанр лирической кинокомедии со своей быстро шаблонизировавшейся поэтикой. В фильме «Богатая невеста» (1937) прозвучал характерный для этих комедий диалог: «Из-за чего они страдают?» — «Из-за любви! Других страданий у нас и быть не может!»

В «Поэте» слишком часто повторяющиеся сожаления Сулеймана: «Мне стыдно, что я не молод!» — начинают в конце концов звучать навязчиво. И в «Московском дневнике», завершающем книгу, отчетливо вырисовывается знакомый трафарот: о чем, кроме как о старости, может печалиться народный поэт в наше время?..

…Капиев работал над своею прозой долго и тяжело.

Работа его большей частью была ночная — особенно утомительная работа. Он сидел перед маленькими четвертушками бумаги, осторожно, небыстро исписывая их мелкими, круглыми буквами, и каждая буква стояла отдельно от другой. Такие отдельные буквы можно увидеть в рукописях Леонида Андреева, Есенина и Маяковского. Графологи считают, что это признак высокой самооценки, обостренного внимания к собственной личности, но еще неизвестно, можно ли верить графологам.

По тяжести в груди, по затрудненности дыхания он чувствовал вдруг, что ночь давно перевалила за свою середину, а четвертушки бумаги, лежащие перед ним, не приносили утешения. Несколько фраз было на них, и то сомнительных.

Но человек не бросает перо, он остается за столом.

Стол прочный, удобный, с подлокотником под правой рукой, привезенный с собой из Дагестана.

С усилием ставятся рядом слова — одно, другое и третье, — и человек приглядывается к ним с подозрением.

Некоторое время слова эти живут рядом. Проверяется их жизнеспособность, их совместимость.

Иногда фраза выживала, он оставлял ее и писал дальше. Гораздо чаще все слова в его черновике погублены, все вычеркнуты — одно за другим. И вся ночь проходила впустую. И другая. И третья.

Он был терпелив. Свои рукописи он не сжигал и не рвал — хоть и был, как положено горцу, вспыльчив, — а сохранял тщательно, до последнего листочка.

Он писал обдуманно, многое сразу держа в голове, предвосхищая даже возражения будущих критиков и заранее готовя ответы. В одном из вариантов вступления к «Поэту», где говорилось о его стремлении «постичь» душу своего народа, он написал: «Здесь могут возразить: для этого следовало отвести место на первом плане и молодой советской интеллигенции горцев. Автор как раз является представителем этого типа пореволюционной горской молодежи, и, если присутствие его ощущается в книге, подобный вопрос обречен быть формальным». Это звучит как готовый ответ оппонентам на будущих дискуссиях о книге. Эти слова Капиев во вступление не включил, но о будущих возражениях не перестал думать, дописывая в «Московском дневнике» своего Габиба.

И даже когда книга была уже написана, он все беспокоился, поймут ли расставленные им акценты, и писал письма художнику, настаивая на том, чтоб и в иллюстрациях не осталось неясностей: «Надо сделать Сулеймана сидящим, подняв указательный палец, а рядом справа в профиль или полупрофиль сидит Габиб с тетрадью или блокнотом на коленях, что-то готовясь записать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: