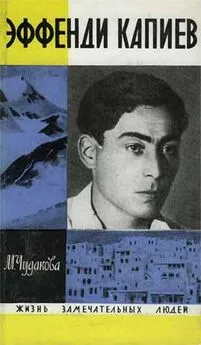

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

- Название:Эффенди Капиев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Эффенди Капиев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Посмотрим прежде, что застал он в это время в литературе — с точки зрения разнообразия творческих манер, которые могли бы оказаться влиятельными. Посмотрим, какой была в литературе тех лет жизнь слова и какие пути предлагала она литератору, к концу тридцатых годов почувствовавшему себя, наконец, готовым к тяжкому труду возведения собственного здания на уже довольно густо застроенной местности.

История литературы показывает, что в ней бывают свои кризисы, и следующие за ними эпохи эксперимента, сознательных поисков нового. Становится вдруг очевидно, что так писать уже нельзя, невозможно. А как надо писать — отыскивается не сразу. В такие годы в литературу входит сразу много новых имен. Литература живет тогда поисками нового и острым ощущением традиции (она выбирает себе «хорошие» традиции и отбрасывает дурные), ощущением каждого слова как «нового» или уже сказанного раньше, слова «годного» или «не годного» к употреблению. От этих периодов остается много материала, недостаточно хорошо переработанного в эксперименте. Но в эти же годы рождается настоящая литература, которой суждена долгая жизнь.

В литературе бывают и другие времена, когда люди не столько начинают, сколько продолжают.

Капиев входил в русскую советскую литературу как писатель-профессионал в те годы, когда все в ней уже установилось. Все, что в двадцатые годы искали свои пути, удивляя читателей многочисленных журналов тех лет то одной, то другой, уже вовсе неслыханной литературной формой — сказом, построенным на таких словах, которые никогда в литературу не допускались, или прозой, гораздо более напоминающей стихи, — теперь уже были известными писателями со своей вполне установившейся манерой — Вс. Иванов, Михаил Зощенко, Бабель, Л. Леонов…

В самом воздухе литературной жизни ясно чувствовалось, что сейчас молодому писателю не пристало входить в литературу неожиданно и шумно, поражая читателя и оглушая необыкновенными, неслыханными сочетаниями слов.

В 1938 году, приступая к новеллам «Поэта», Капиев смотрел на окружавшую его русскую литературу уже глазами трезвыми и ясными. Влюбленность, увлечение перешло в стойкую, больше не кружащую голову любовь. Он не был склонен подчиняться чьей бы то ни было готовой манере и осторожно, внимательно, с усилиями, которые одному ему лишь дано было измерить, выбирал свой собственный путь среди уже завоевавших в ней свое прочное место, уже «совершившихся» писателей.

Опыт известных, прославленных романистов тех лет мало что мог подсказать ему — в смысле отношения к слову, к строю фразы, абзаца, — всего, к чему он был особенно внимателен. Писать романы Капиев не намеревался. Его литературные интересы тяготели к новелле.

Это только внешне роман и новелла отличаются одной лишь величиной: роман — большой, новелла — маленькая. Внутренне разница между ними огромна, и ее нельзя определить несколькими словами. Сами писатели чувствуют эту разницу особенно остро. Они знают, что далеко не всякий новеллист может написать роман. Это старался объяснить еще Гончаров Тургеневу — больше ста лет назад, в письме 1859 года: «Если смею выразить Вам свой взгляд на ваш талант искренно, то скажу, что вам дан нежный верный рисунок и звуки, а вы порываетесь строить огромные здания или цирки и хотите дать драму… Скажу очень смелую вещь: сколько вы не напишете повестей и драм, вы не опередите вашей Илиады, ваших «Записок охотника»: там нет ошибок…»

В новелле слово имеет другой вес, чем в романе. Подходя к концу новеллы, читатель еще удерживает в памяти впечатление от первых ее страниц, еще слышит саму их интонацию — во всяком случае, ее должен слышать тот идеальный читатель, на которого рассчитывает автор. Новелла как бы вся сразу участвует в чтении — подобно тому, как в стихотворении последняя строфа непременно участвует в восприятии первой, — не дочитав последней строфы, мы, в сущности, еще не знаем и первой. Поэтому в «настоящей» новелле каждое слово соотнесено, сцеплено со всеми другими, и именно в ней возможна виртуозность стиля, выдержанная от начала и до конца — то, что называют написанным «на одном дыхании».

Роман не может быть весь написан на одном дыхании — и не только из-за его объема, сами цели его иные. В романе всегда есть необходимость в известном количестве «проходных» описаний, хотя бы сообщений о передислокации войск, о событиях внешнедипломатической жизни и прочего, о чем невозможно и даже неестественно было бы сообщать, все так же заботясь о «музыке» фразы. Быть может, только Тынянов в «Смерти Вазир-Мухтара» стал говорить о взаимоотношениях государств, не изменяя «высокому» стилевому настрою. Но недаром и сам автор не уверен был в жанре своей книги — говорил, что это «не совсем повесть и совсем не роман».

И именно к новелле в первую очередь относятся привычные определения классической прозы: «здесь ни словечка нельзя переставить или заменить!» Взаимозависимость слов и фраз в ней гораздо теснее, чем в романе, — как в поэзии она бесконечно тесней, чем в прозе.

Капиев мучительно добивался этой идеальной слаженности слов во фразе, самих фраз между собою, почти музыкальной интонации, естественно перетекающей из абзаца в абзац, искал единственно возможной, сразу задающей тон начальной фразы и безукоризненной концовки. Первые и последние фразы давались ему труднее всего.

«И не шелохнутся высокие заросли трав у оград. Тишина и солнце… Покойно и ровно стоят тополя над белой дорогой. Безмолвны сады, объятые смутной, призрачной дремой ранней осени».

Это начальные фразы новеллы «Страда», сразу же обволакивающие читателя ее полдневной тишиной и покоем. Это проза, выверенная до последнего звука, до последней, точно намеченной паузы. Так невесомы, легки эти фразы, что в них изглажены, кажется, и малейшие следы затраченного на них ночного, тяжкого, доводящего до сердцебиения труда.

Можно было бы обстоятельно проследить, как это ощущение мира, покоя, «правильно идущих» дел прошло через всю новеллу, будто по ступеням подымаясь к ее концу. Стояла осень, в ауле шла уборка фруктов. Старейшина аула, столетний Межведиль, говорил, что пора уже собирать виноград, а молодые не хотят его слушать. Сулейман был грустен и раздражен сознанием своей немощи, когда «весь народ на ногах». Между тем уборка шла полным ходом, со стороны садов на дорогу с грохотом врывался грузовик. Он доверху был нагружен «ящиками, полными отборных персиков…». «Из садов уже возвращаются говорливые толпы колхозников». (Языковое чутье здесь явно изменяет Капиеву.) Эти успокоительные картины изменяют печальные мысли Сулеймана. И теперь автору предстоит перепробовать множество вариантов, чтобы найти слова, которые достойно венчали бы новеллу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: