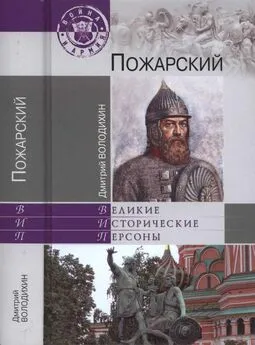

Дмитрий Володихин - Пожарский

- Название:Пожарский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2012

- ISBN:978-5-9533-6403-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Володихин - Пожарский краткое содержание

Великая Смута начала XVII века высушила русское море и позволила взглянуть, что там, на самом дне его. Какие типы человеческие обитают у самого основания. Какая истина содержится в их словах и действиях. И, слава Богу, там, в слоях, на которых держится всё остальное, были особенные личности. Такие персоны одним своим существованием придают недюжинную прочность всему народу, всей цивилизации. Это… живые камни. Невиданно твердые, тяжелые, стойкие ко всяким испытаниям, не поддающиеся соблазнам. Стихии — то беспощадное пламя, а то кипящая мятежным буйством вода — бьют в них, надеясь сокрушить, но отступают, обессиленные. Они прозрачны, как горный хрусталь. Они верны своему слову, они крепко веруют, они не умеют изменять. Либо верность, либо смерть. Таков был князь Дмитрий Пожарский.

Пожарский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пожарский применил тактику, успешно использованную им в боях за Москву 1611 и 1612 года. Малый отряд его усталых воинов огородил свою позицию возами, создав, таким образом, небольшую крепость. Теперь бойцам Лисовского предстояло ее штурмовать. А защитники открыли убийственный огонь. Наткнувшись на укрепление, встретив ливень свинца, люди полковника утратили наступательный порыв. Боевой дух разом испарился — понеся потери, «лисовчики» не желали вновь лезть в драку. Бой с ратниками Пожарского обошелся им одними пленными в три сотни бойцов. Убегая из-под русского огня, «лисовчики» бросали знамена и литавры.

Их вождь, раненный, почел за благо отойти на две версты от русских позиций. Поле боя осталось за Пожарским.

Дмитрий Михайлович понимал, сколь рискованно его положение. Большая часть русских бойцов ушла, не выдержав первого натиска «лисовчиков». «Осталось с князь Дмитреем, — сообщают документы, — людей жилецкая сотая да дворянская, да дворян из городов не помногу, да человек с сорок стрельцов». Казаки, как водится, удрали с поля боя. Воинские головы, т. е. младшие офицеры удержавших позицию сотен, были: Иван Гаврилович Бобрищев-Пушкин, Григорий Горихвостов и Лаврентей Кологривов. Бой недешево стоил и войску Пожарского: Горихвостов получил ранения, а вместе с ним ранен был находившийся в войске служилый аристократ князь Никита Гагарин.

Оставшиеся упрашивали воеводу: «Отступи к Волхову! Нас осталось 600 человек, а их — две тысячи». Но Пожарский «…им отказал, [говоря] что [надо] помереть всем на сем месте. Такую в тот день храбрость московские люди показали: с такими многочисленными людьми малочисленным отрядом сражаясь!» — восхищался летописец. [313] Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 136.

И тут есть от чего прийти в восторг. Полководец своим личным примером остановил бегство армии, затем перегруппировал силы и отбросил неприятеля! Стоя лицом к лицу с более сильным отрядом, он предпочел смерть отступлению. И люди, оставшиеся с ним, поверили в своего начальника, не покинули его.

Это одна из красивейших, благороднейших страниц Смуты, вообще говоря, небогатой проявлениями чести и правды.

Сам Лисовский докладывал о сражении с армией Дмитрия Михайловича совершенно иначе. Его будто бы застали врасплох, неоднократно атаковали, но не смогли разбить. [314] Grala Н. Przemierzyc Rosje zagonem // Mowa Wieku. 1998. № 5. S. 23.

Скорее всего, столкновение двух армий оказалось неожиданным и для Пожарского, и для Лисовского. Первый этап — свалка, долгая, беспорядочная, кровавая. Тогда и ушел Исленьев, тогда и разбежалась значительная часть русского войска. Но затем Лисовский собрался с силами, чтобы нанести решающий удар, и… разбился об укрепленную позицию, о чем докладывать не стал.

К вечеру (то ли, по другим сведениям, на следующий день) Исленьев и Заборовский сумели остановить бегство своих людей, пристыдили их и вернули в лагерь Пожарского. Теперь уже Лисовский оказался в сложном положении. Перед ним стояли превосходящие силы противника, притом ободренные своей победой и почувствовавшие вкус неприятельской крови. Столкнувшись с отрядами Лисовского, Дмитрий Михайлович узнал, что значительная их часть состоит из западноевропейских наемников. Зная неустойчивость наемного войска и присущую ему жажду наживы, князь отправил в стан неприятеля грамоту, обещая неприятельским воинам «государево великое жалованье» [315] Собрание государственных грамот и договоров. М., 1822. Т. III. № 29

. Демонстрация уверенности в своих силах явилась средством морального давления на врага.

Как только Пожарский всеми силами двинулся на Лисовского, полковник отступил, не приняв боя. Весь его отряд ушел к Кромам. Орел Лисовскому так и не достался.

Дальнейшие события развивались следующим образом: Пожарский, преследуя врага, и сам двинулся под Кромы. «Лисовский же, услышав о походе за собой воевод, отошел от Кром, как разбойник, к Волхову, и пробежал днем и ночью полтораста поприщ, едва Волхов не захватив. В Волхове в ту пору воевода был Степан Иванович Волынский, и осаду крепкую имел в Волхове, и Лисовского от города отбил прочь. Лисовский же пошел к Белеву. В Белеве же были воеводы князь Михаил Долгорукий да Петр Бунаков, и, услышав про Лисовского, покинули город, побежали в лес. Лисовский же пришел в Белев, Божий церкви и город и посад пожег и из Белева пошел к Лихвину. В Лихвине же был воевода Федор Стрешнев с небольшим отрядом, и вышел из города, и с Лисовским бился, и к городу [Лисовский] не приступил. Он же [Лисовский] пошел к Перемышлю. Воевода же и все люди покинули Перемышль, побежали в Калугу. Боярин же князь Дмитрий Михайлович Пожарский, услышав про Лисовского, что [он] встал в Перемышле, послал впереди себя наскоро в Калугу голов с сотнями; и пришли [они] в Калугу.

Лисовский же, услышав, что пришли в Калугу ратные люди, в Калугу не пошел. Боярин же с ратными людьми пришел и встал в Лихвине, а сражаться с Лисовским не с кем». [316] Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 136.

У Лихвина преследование закончилось.

Отряд «лисовчиков», спаянный дисциплиной профессионалов войны, а еще того больше — жаждой наживы, мог долго вести маневренную войну. Русские правительственные войска — нет. Побыв несколько недель в поле, растратив запасы хлеба, не получив от казны должного обеспечения, дворяне просто уезжали в свои поместья и только так спасались от голода. Казаки же разбредались по многочисленным разбойничьим бандам. Лисовский имел неиссякаемый источник снабжения — грабежи. Пожарский мог рассчитывать только на законные поставки. И вот под Лихвином воевода сумел удержать при себе лишь ядро армии, совсем уж небольшое.

К счастью, на помощь Пожарскому подошла та самая «казанская рать» — большей частью служилые татары. В сентябре 1615-го Дмитрий Михайлович двинулся к Перемышлю, и Лисовский вынужден был в спешке покинуть город. Уходя, он отметился в своем стиле — устроил пожар. Досадно сделалось ему: планировал сделать из Перемышля операционную базу, атаковать богатую Калугу [317] Морд овина С. П., Станиславский A.A., Флоря Б. Н. Документы Разрядного приказа о походе А. Лисовского (осень — зима 1615 г.) // Памятники истории Восточной Европы. Том I. М. — Варшава, 1995. С. 107.

— и вот приходится бежать!

Дойдя до Перемышля, Пожарский почувствовал «болезнь лютую». Сказывались раны, полученный на Сретенке, в бою с поляками. Сказывался ущерб, нанесенный его здоровью душегубами Заруцкого… Больше вести войска князь не мог. Воевода разменял пленных с Лисовским и отправился в Калугу, послав своего родича, князя Дмитрия Пожарского-Лопату, гнать неприятеля дальше. Но без Дмитрия Михайловича он недолго сохранил контроль над армией — казанцы «побежали» домой. Дела нового командующего обстояли хуже не придумаешь:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: