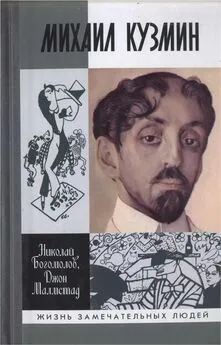

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

- Название:Михаил Кузмин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03634-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Богомолов - Михаил Кузмин краткое содержание

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Михаил Кузмин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Читая этот отрывок, можно подумать, что говорящий только что отложил в сторону роман Хайнзе, столь схожи в этих двух текстах представления о «блаженных островах»; здесь же мы находим наиболее откровенное и отчетливое приятие «эстетического имморализма» (термин Вальтера Брехта [183] См.: Brecht W. Heinse und der ästhetische Immoralismus. Berlin, 1911.

) Хайнзе, какое только можно найти у Кузмина, за исключением того, что для немецкого писателя высшей формой красоты была красота женского тела, а не мужского. И некоторые из образов этого отрывка будут повторены в более позднем творчестве Кузмина, как, например, излюбленный образ человека, слепого к истинной природе мира, окружающего его (сравнить прекрасное стихотворение 1916 года «Мы в слепоте как будто не знаем…» из книги «Вожатый»).

Однако мы должны быть осторожны, чтобы не ограничить взгляды Кузмина, выраженные в повести, только этим. «Крылья» — roman à these, философский трактат в художественной форме, и сама природа жанра иногда заставляет Кузмина быть более решительным в выражениях, чем это характерно для его мировоззрения в общем. Никто из главных персонажей «Крыльев» не высказывает подобных взглядов, и они, конечно, не выражают окончательной точки зрения Кузмина. Хотя такой крайний эстетизм был для него привлекателен, особенно в 1904–1908 годах, полностью он никогда не мог ему отдаться. Гедонистическое отношение Хайнзе к жизни было очень близко Кузмину, как и его вера в абсолютную красоту вне каких бы то ни было ограничений морали, пользы и различий между добром и злом. Но Кузмин явно не разделял многих других «внеморальных» взглядов Хайнзе, таких как его защита Макиавелли, культ «великой натуры», концепция выживания наиболее приспособленного, эстетизация сильного человека. Взгляд на возможность свободы только для сильного был чужд Кузмину. Нужно помнить, что Ницше, видевший в Хайнзе предшественника, не вызывал в Кузмине ни малейшего интереса, хотя он и сблизился с «Миром искусства», где было сильно восхищение Ницше и его культом сверхчеловека.

Привлекательность учения Хайнзе для Кузмина заключалась прежде всего в сексуальном подходе к искусству и культе сексуальной свободы. Определение прекрасного у Хайнзе как того, что мы знаем и любим, было близко Кузмину; именно этот элемент любви он развивал, добавляя его к своей концепции души и ее пути к совершенству. Человек должен быть раскрыт жизни, красоте и любви, окружающим его, и он обретет свободу; как говорит в «Крыльях» Штруп: «И люди увидели, что всякая красота, всякая любовь — от богов, и стали свободны и смелы, и у них выросли крылья».

Концепция души у Кузмина является одновременно христианской и плотиновской. Хайнзе, однако, был явно выраженным антихристианином, и это должно было отталкивать Кузмина, произведениям которого в высшей степени присуща ориентированность на христианское мироощущение, причем он искал в нем прежде всего любви. Не случайно его любимые герои в глубине души добросердечны, благородны и добры. Мы уже говорили, что у зрелого Кузмина нет культа сверхчеловека; но значимо также и то, что в годы, когда в нем формировался поэт, у него не было культа художника. Среди мирискусников преклонение перед художником именно как перед сильной личностью было широко распространено. Возможно, что Кузмина это как-то задело, и в некоторых пассажах «Крыльев» есть следы такого отношения, но если он и обладал такими взглядами некоторое время (хотя внимательное чтение даже самых ранних дневниковых его записей, дошедших до нас, ничем этого не подтверждает), то они были очень недолговечны. Поэтому, видимо, лучше всего говорить, следуя определению Генри Хэтфилда [184] См.: Hatfield Henry. Aesthetic Paganism in German Literature. Cambridge, Mass., 1964.

, не о чистом эстетизме Кузмина, а о его «эстетическом язычестве», где язычество является не антихристианством, а скорее дохристианством и выражается во взгляде на жизнь как явление только посюстороннего мира. «Посюсторонность» («Diesseitigkeit») проявляется в том, что такой взгляд на жизнь лишается христианского дуализма (здесь решающую роль сыграло учение Гаманна) и «означает веру в божественные силы, присущие природе и человеку». Этот взгляд, подразумевающий наслаждение жизнью, а не аскетизм (на который нападали как Гаманн, так и Хайнзе), и представляет собой реабилитацию физической стороны жизни, «часто со специальным подчеркиванием чувственного элемента». В результате концепции греха и совести отодвигаются на второй план. Так Гёте и другие главные деятели «Sturm und Drang’a» отвергали догмат первородного греха — и о том же говорит молодой старовер Сорокин в «Крыльях». На передний план выдвигаются эпикурейская радость и стоическое чувство собственного достоинства, особенно ощущаемое в отношении Кузмина к смерти.

В крайней своей форме такие взгляды могли бы привести к позиции Хайнзе, но — с соответствующей примесью идеализма — столь же успешно они могли привести и ко взглядам Гёте, характерным для среднего периода его жизни и идейного развития. «Язычество» или «эстетизм» Кузмина относятся к последней разновидности. Подобно Гёте, Кузмин не аморален и не циничен; он мог бы отвергнуть (как отверг Гёте) шиллеровское ограничение человеческого выбора в жизни безоговорочной альтернативой чувственного наслаждения или духовного мира. Кузмин видел эту альтернативу, но попытался примирить ее составляющие. Это особенно ясно видно на примере «Крыльев», где юный герой пытается найти личную свободу в слиянии этического и эстетического элемента, проложить путь между Сциллой гедонизма (который осужден примерами бездумных искателей наслаждения) и Харибдой аскетизма (отвергнутого в староверческой части повести). Цель и идеал — вольная жизнь, выраженная в уравновешенном, спокойном и выверенном утверждении чувственного, природного существования.

Конечно, далеко не каждое произведение Кузмина полностью выражает эти взгляды на идеал. Большинство его повестей, интересных самих по себе, чаще всего этой цели не достигает, но в лучших стихах этого периода он вполне явствен. Конечно, и среди них есть произведения, выражающие эстетизм в чистом виде, некоторые являются «фривольными» и просто несерьезными, хотя и демонстрирующими отличный вкус автора и обладающими несомненным очарованием. Многим стихотворениям недостает глубины; но это проистекает не только из принципов эстетики Кузмина (очень близкой, как показал Шмаков [185] Шмаков Г. Блок и Кузмин. С. 349, 350.

, к эстетике Гете) или его желания специально сочинять нежные и эфемерные стихотворения, но и из верности поэта мгновенности жизни. Ныне мы можем это оценить и увидеть в этом вообще одну из отличительных особенностей того времени. Никогда прежде, за исключением пушкинского времени, и никогда позже мелочи, пустяки, житейский сор не входили в русскую поэзию так свободно. Это неудивительно: после долгих десятилетий предельной серьезности русская литература требовала свободного дыхания легкости. Это относится и к творчеству самого Кузмина, который в начале своего пути в литературе пробует силы едва ли не во всех областях творчества, проживает жизнь едва ли не во всей ее полноте. Но в лучших его произведениях всегда чувствуется открытое дыхание идеала, к которому Кузмин все более и более открыто обращается после первоначальной разбросанности.

Интервал:

Закладка: