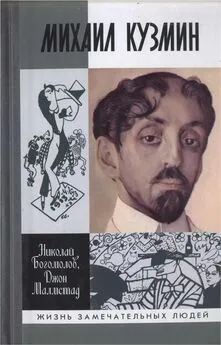

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

- Название:Михаил Кузмин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03634-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Богомолов - Михаил Кузмин краткое содержание

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Михаил Кузмин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такая внутренняя духовная близость продолжалась довольно долгое время [195] Это не должно наводить читателя на мысль о том, что у Кузмина с Ауслендером были и более интимные отношения. Так, З. Гиппиус спрашивала у Нувеля: «…какой он, определенно? Как Бакст, как вы или как Сергей Волконский? Или еще?» (Диаспора. [Вып.] II. С. 336), и в другом письме: «…отсюда вижу, как смущал бы меня бес хохота над „изнеженным“ Ауслендером и его гомосексуальными аспирациями…» (Там же. С. 339, 340). Намеки находим и в статье: Грачева А. М. Петербургское чародействие (Проза Сергея Ауслендера 1905–1917 годов) // Ауслендер Сергей. Петербургские апокрифы. СПб., 2005. С. 18, 31. Прямое свидетельство обратного содержится в письме Н. И. Петровской, бывшей довольно долгое время любовницей Ауслендера и даже ездившей с ним в Италию, к В. Я. Брюсову: «…клялся мне <���…> что с Кузминым никогда этого не было, что это ему органически противно. А Кузмин чуток и обидчив, понял невозможность и не стремился. Говорил так убедите<���льно>, что я поверила, хотя жалко. Какая-то очень интересная черта отпала» (Письмо от 25 сентября 1907 г.) // Валерий Брюсов и Нина Петровская. Переписка. М., 2004. С. 238. В контексте этой переписки и вообще всего стиля отношений в околобрюсовском кругу Ауслендеру было бы гораздо естественнее выступать в роли любовника Кузмина, чем отрицать это. Собственное свидетельство Ауслендера о своей сексуальной ориентации и об отношении к гомосексуализму см. в письме Б. А. Лазаревскому (Богомолов Н. А. От Пушкина до Кибирова. С. 522).

. Кузмин писал стихи для рассказов Ауслендера, делал его участником различных предприятий своего круга, в том числе «вечеров Гафиза», о которых речь пойдет ниже, делился своими творческими планами. Можно даже сказать, что до известной степени Ауслендер в собственном творчестве довел до предела некоторые из тех линий, которые были намечены в прозе Кузмина, — линию стилизационную и линию автобиографическую. Не случайно уже значительно позже, когда отношения между Кузминым и Ауслендером основательно испортились, Б. А. Садовской с гневом писал: «Пора и М. А., и мне стряхнуть с себя эту пиявку — двойника. То и дело слышат: „Кузмин, Ауслендер, Садовской“. Ну, М. А. страдает как дядя, а я-то причем?» [196] Письмо Б. А. Садовского Ю. И. Юркуну от 5 апреля 1915 года (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 5 об., 6).

И Садовской имел здесь в виду прежде всего стилизацию, и другие наблюдатели писали о том же. Именно в ней Ауслендер в своем дооктябрьском творчестве унаследовал от Кузмина существенную тенденцию его прозы и сделал ее осью собственного литературного развития, заставив Кузмина тем самым практически отказаться от создания произведений подобного рода [197] Отметим, что довольно во многих произведениях Ауслендера речь идет о событиях, связанных с жизнью Кузмина. Таковы, например, рассказ «Записки Ганимеда» (Весы. 1906. № 9. С. 15–22), основанный на истории «Вечеров Гафиза», рассказ «Апропо» (Весна. 1908. № 4. С. 1–4), повесть «У фабрики» (Новый журнал для всех. 1910. № 17. С. 21–48) и др.

. Как заметил в дневнике Кузмин: «Сереже из „Руна“ прислали ответ, что его рассказ не могут принять, но что его „Повесть об Елевсиппе“ (написанная на самом деле Кузминым! — Н. Б., Дж. М.) принята; это фатально, что нас так путают» (5 октября 1906 года).

Однако вернемся к разговору об отношении Кузмина к революционным событиям. Как бывало очень часто, эта тема входит в его дневник через бытовые переживания: «Сегодня запасали провизию, как на месяц осады. Сережа в восторге от справедливости и законности забастовок [198] Весной 1906 года Л. Д. Зиновьева-Аннибал напишет об Ауслендере: «Поэт и С<���оциал>-Д<���емократ>» (Недатированное письмо к М. М. Замятиной // РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 19. Л. 55).

, но мне противны всякое насилие и безобразие (другого слова я не могу найти), все равно, со стороны ли полиции или со стороны забастовщиков. Неделанием выражать свой справедливый протест всякий может, но силой мешать отправлению насущнейших функций культурной жизни — варварство и преступление, за безнаказанность которого всецело ответит признавшее будто бы свое бессилие правительство. Кровь! Разве меньше ее пролилось в Японии за фикцию богатства и влияния, за политическую авантюру? Спокойства нужно, хотя бы для этого все должны бы были лежать мертвыми» (13 октября 1905 года). Но с особой отчетливостью выражены политические представления Кузмина (необходимо помнить, что в его случае мы говорим о писателе, а не об общественном деятеле, потому разного рода политические воззрения проявляются у него в эстетизированном и преломленном через собственные художественные взгляды виде) в записи от 18 октября, когда стало известно содержание Манифеста Николая II, изданного днем ранее: «Сегодня объявлена конституция; на улицах небывалый вид, незнакомые заговаривают, вокруг каждого говорящего собираются кучки слушателей, красные гвоздики, кашнэ, галстухи имеют вид намеренности. У Думы говорили революционеры с красным знаменем, которое потом убрали, кучка единомышленников аплодировала заранее ораторам, которые толковали, что весь манифест — обман. Когда кричали: „Долой красную ленту“ и „Долой ораторов“, я тоже кричал „долой“, помимо воли и рассуждения, т<���о> е<���сть> наиболее искренне. Об этом у нас с Сережей вышли большие споры, и он упрекал меня в некультурности. <���…> Речи ораторов, гуляющие, глазеющие дамы, пошлость и общедоступность либерализма делают то, что с тоской и какой-то противоестественной жаждой думаешь о Б. Никольском, „Русском собрании“ именно теперь, когда они со своею м<���ожет> б<���ыть>, не меньшею пошлостью (но меньшею популярностью) затоплены торжествующей болтовней. Даже „современники“ [199] Так Кузмин часто называет посетителей «Вечеров современной музыки».

говорят о политике; где те эстеты, те хотя бы медные лбы, хотя бы гвардейцы, тупо прожигающие жизнь, которые бы не говорили о митингах и всеобщем голосовании? О, Сомов, погруженный в своих дам 30-х годов, начетчики, находящие события современности в Апокалипсисе, неужели и вы говорите? Где они, блаженные молчальники? Когда казаки (или гусары?) скакали на белых конях во весь опор, молодой рабочий сказал: „Опричники“, и мог ли он лучше похвалить то, что красиво и сильно? Их песня спета, но ненавижу я тех, <���кто> ногой пихает побежденных, и здание, покинутое всеми, мне делается милым, и куда все чистые и аскеты, шарлатаны и чумазые, болтуны и нахалы плюют, — мне делается потому уже священным. Ненависть к популярному, к „для всех“ и к болтовне пошлейшей меня снедает».

В этой короткой записи сконцентрировано важнейшее из представлений Кузмина о революции: она делается не истинно народными силами, реальными представителями которых Кузмин видит «черносотенцев» (понимая под ними не только членов разного рода решительно консервативных организаций и участников монархических демонстраций, но в первую очередь находящуюся вообще в стороне от происходящих событий народную массу), а некими стоящими вне народа силами, получающими поддержку только в среде либеральной интеллигенции, плохо отдающей себе отчет в том, что происходит и каким может быть выход из создавшегося положения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: