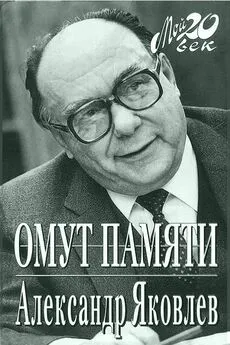

Александр Яковлев - Омут памяти

- Название:Омут памяти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-264-00458-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Яковлев - Омут памяти краткое содержание

Омут памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Весть об этом инциденте быстро разнеслась по научным учреждениям. Я даже получил поздравительные телефонные звонки. Проверяющие больше не приходили. Ожидал упрека «сверху», но его не последовало.

В конце концов меня стали раздражать эти бесконечные придирки к институту. Хотел пойти к Горбачеву и рассказать обо всем, но побоялся, что все это будет расценено как дрязги. В этот момент меня пригласил на беседу Вадим Медведев — заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК. Перед Канадой он был моим заместителем по отделу пропаганды. Я рассказал ему о делах в институте, в том числе и о возне, связанной с фабрикованием дел на некоторых ученых института.

Выслушав меня, он сказал: «По-дружески не советовал бы связываться с Гришиным, никому это не нужно сейчас». Я так и не поинтересовался, от чьего имени — Горбачева или своего — он дал такой совет. Через какое-то время он предложил мне пост министра просвещения СССР, я отказался. Кстати, Горбачев поддержал меня в этом отказе. «Зачем тебе мелки считать да дрова возить. Ты уже был заведующим отделом школ и вузов в обкоме, знаешь, что это такое».

В целом мне работалось очень хорошо. До сих пор считаю годы работы в институте лучшими годами своей жизни. Интеллектуальный уровень коллектива был весьма высоким. Конечно, имелось немало бездельников, как и во всех советских учреждениях, но не они делали погоду. Я чувствовал поддержку в коллективе. Мне удалось ликвидировать «военный отдел». Да, было и такое. Там, где он размещался, даже часовые стояли. Оказывается, Минобороны направляло туда пенсионеров, тех, которых было жалко оставлять без работы. После двух-трех бесед с руководителями этого отдела я понял, что занимаются они делом бесполезным. Пришлось преодолевать упорное сопротивление Генштаба и работников ЦК, занимавшихся военными делами. Был образован отдел тихоокеанских исследований, чему я придавал особое значение с точки зрения перспектив мирового развития.

Практически институт считался как бы научно-исследовательской базой ЦК, выполнял разные поручения, готовил десятки справок (например, работники международного отдела ЦК очень любили перекладывать собственную работу на институт). Институтские ученые часто привлекались к подготовке выступлений и докладов для высшего начальства, что считалось «большим доверием». А те, кому «доверяли», были людьми, как правило, с юмором. Когда начальство произносило «свой» текст, его авторы садились у телевизора и комментировали это театральное представление: «А вот этот кусок мой», «А вот эту чушь ты придумал», «А теперь меня читает». Смеялись. А на самом-то деле на глазах творился постыдный спектакль абсурда.

В эти два институтских года я выпустил несколько книг — «Идеология американской империи», «Рах Americana», «От Трумэна до Рейгана», написал десятки статей. Я изголодался по творческой работе. Книги и статьи были посвящены историографии американской внешней политики, анализу различных концепций в этой области. Они были достаточно острыми, порой предвзятыми, но базировались в основном на высказываниях американских же авторов. Хотел бы повторить еще раз, что нарочитое обострение моих рассуждений объяснялось в том числе и тем, что я еще как бы «не остыл» от примитивной американской антисоветской пропаганды, которая воспитывала в основном только советский патриотизм, то есть работала на укрепление коммунистической идеологии.

В таком же раздраженном духе я писал и разные статьи. За одну из них был публично раскритикован секретарем ЦК Михаилом Замятиным на одном из идеологических совещаний. Он назвал ее слишком резкой, неуместной. Эта оценка шла от международного отдела. Но на этом же совещании меня поддержал Егор Лигачев. В американской печати я был назван лидером одного из направлений в политологии, которую назвали «антиамериканской разрядкой».

Случались и более серьезные вещи, чем составление разных речей. В начале 1984 года институт направил в ЦК записку о необходимости создания совместных предприятий с зарубежными фирмами. Предлагалось создать три типа предприятий: с западными странами, с социалистическими и развивающимися. Наши предложения аргументировались назревшими задачами постепенного вхождения в мировое хозяйство. Меня пригласил к себе секретарь ЦК Николай Рыжков и, надо сказать, проявил большой интерес к этой проблеме, расспрашивал о деталях предложения, поддержал его общую направленность. К сожалению, идея в то время не получила развития.

Еще более примечательный случай произошел с документом, подготовленным по просьбе Госплана СССР. Тема — перспективы развития советской экономики. Была создана группа из ведущих ученых нескольких институтов. Работали долго, без конца обсуждали записку, понимая ее «шершавость» для восприятия властями. Наконец послали наши выводы в Госплан. Через несколько недель заместитель председателя Лев Воронин собрал специальное совещание по этому вопросу. Возмущению его не было конца. Он уговаривал нас взять записку обратно, сказал, что не может послать подобного рода документ в ЦК, что записка льет воду на чужую мельницу и т. д.

Особенно его возмутил вывод, что если советская экономика и дальше будет развиваться на тех же принципах, то где-то в последнее десятилетие XX века мы резко откатимся назад, примерно на 7-е место по ВНП, и окажемся в глубоком экономическом кризисе. Спорили долго. Записку назад мы не взяли. Куда она делась, не знаю. Видимо, затерялась в архивах Госплана. В институте ее нет, поскольку по правилам мы могли хранить документы под грифом «Сов. секретно» только один год.

Особенно ладно шла работа с Горбачевым. Он постоянно звонил, иногда просто так — поговорить, чаще — по делу, с поручениями. Писали ему разные записки, включая познавательно-просветительские. По всему было видно, что он готовил себя к будущему, но тщательно это скрывал. Среди людей, которые первыми оказались в ближайшем окружении Горбачева, на разговоры об этом будущем было наложено табу.

В этих условиях Горбачев предпринял два сильных хода. Провел через Политбюро решения о созыве Всесоюзного совещания по идеологическим вопросам с его докладом и о своей поездке в Англию. То и другое состоялось в декабре 1984 года. Оба эти шага оказались весьма дальновидными. Они продемонстрировали партийному активу в стране, а через Тэтчер — и всему миру, что в России есть лидер, который способен предложить нечто новое. Что конкретно, никто не знал, но смутные надежды приобретали шаг за шагом реальные очертания. Постепенно складывалась «горбачевская легенда».

Положение в правящей элите оставалось неопределенным. Управлял страной Константин Черненко — неизлечимо больной человек. По моим наблюдениям, он и не стремился стать «первым лицом», публичная политика была не для него. Да и само его назначение носило в известной мере комедийный оттенок. После смерти Андропова сразу же собралось Политбюро. Расселись за столом. Председательское кресло пустое. Дмитрий Устинов запаздывал. Как только он пришел, первым делом обратился к Черненко: «Ты что, Костя, не на своем месте сидишь?» Последовали возгласы поддержки. Черненко пересел. И там остался.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Яковлев - Жгель [Рассказ]](/books/1059102/aleksandr-yakovlev-zhgel-rasskaz.webp)