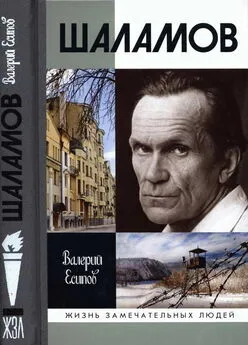

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обращение к вологодским мотивам в этот период у Шаламова было навеяно, несомненно, его приездами в родной город. Приездов было два, и оба по печальным поводам — сначала на похороны отца, умершего 3 марта 1933 года, затем — матери, которая скончалась 26 декабря 1934 года (факт приезда Варлама отражен и в сохранившихся документах Вологодского загса, где он зафиксирован как сын, журналист, живущий в Москве в Чистом переулке, дом 8). Во время приезда на первые похороны он услышал от матери историю о судьбе заветного золотого креста о. Тихона, полученного за службу на Кадьяке. В минуту отчаяния во время крайней нищеты слепой отец разрубил этот крест топором на куски, чтобы сдать его как золотой лом в магазин Торгсина и получить шанс какое-то время просуществовать себе и жене.

Можно с достаточной уверенностью говорить, что произошло это в 1932 году — в разгар развития сети Торгсина (буквально: торговли с иностранцами, прообраза будущих «Березок»), использовавшего скупку золота у населения для нужд индустриализации. Поданным Е. Осокиной, в 1932—1935 годах советские люди отнесли в Торгсин почти 100 тонн чистого золота, тогда как вклад колымского Дальстроя (куда вскоре попал Шаламов) за те же годы составил всего лишь немногим более 20 тонн. Торгсин, организованный вовсе не по инициативе Сталина, а первоначальными усилиями ненавистных ему «троцкистов» из Мосторга с еврейскими фамилиями, кроме реальной поддержки индустриализации, выполнил и огромную социальную миссию. Он дал возможность тысячам людей выжить в голодные годы первых пятилеток, притом что золото в старых царских монетах, в украшениях и простом ломе принималось, как и иностранная валюта, по заведомо заниженным ценам [24] Осокина Е. Золото для индустриализации: Торгсин. М., 2009. С. 40— 48, 82-84.

.

Но Шаламова печальная история о кресте, разрубленном отцом, привлекла совершенно другим. Он, как художник, сразу увидел в ней мощный трагический образ своей эпохи — образ крушения христианской веры и ее символов перед лицом грубого наступательного материализма жизни, образ хрупкости человека и человеческой культуры вообще. Надо полагать, что уже тогда эта история попала — причем на первый план — в список копившихся им сюжетов и, как зарубка памяти, пронесенная через десятилетия испытаний, воплотилась затем в потрясающей новелле «Крест» «Колымских рассказов», дополняя их крайне важными историческими и философскими смыслами. Тогда же поразила его и рассказанная матерью история о долларах, поступивших в ответ на ее письмо на Кадьяк — это были 83 доллара, собранные среди алеутов последним оставшимся православным монахом Иосифом (Герасимом) Шмальцем. Этот случай помог ему осознать цену спасительной человеческой солидарности, преодолевающей время и континенты…

В архиве Шаламова сохранился рисунок деревянного креста, поставленного на могиле отца. Рисунок сделан им самим — видимо, с целью запечатлеть последнюю память о родителе. К сожалению, Варлам упустил другое — как-то обозначить топографически местонахождение могилы. В результате оно до сих пор не установлено. Известно лишь кладбище, где были похоронены отец и мать — Введенское, — с храмом при нем, принадлежавшим в 1920—1930-е годы обновленческой церкви. (В 2007 году, к столетию писателя, на Введенском кладбище Вологды у подножия разрушенного храма был установлен поклонный крест в память его родителей.)

Русский язык богат, и многозначность слова «крест» велика. «После смерти матери крест был поставлен на городе» — в этих словах Шаламова особый смысл. Его решимость не приезжать больше в Вологду понять можно: ни одной родной и близкой души здесь уже не осталось. Но «крест» тогда, в декабре 1934 года, ему приходилось ставить и на многом другом — прежде всего на надеждах на более или менее спокойную жизнь, на уверенность в своем завтрашнем дне и в завтрашнем дне всего общества. Ведь после загадочного и зловещего убийства Кирова в стране взвилась волна открытого, постоянно нагнетавшегося террора против всех «остатков контрреволюции», к которым причислялись и «троцкисты», и любые другие оппозиционеры — прошлые и настоящие.

Год 1935-й Шаламов и семья Гудзь прожили еще относительно спокойно, хотя тревога нарастала. Дед, глава семьи, выписывал, как положено старому большевику, две главные газеты страны — «Правду» и «Известия» (возглавлявшиеся тогда опальным Н.И. Бухариным), и Шаламову, вероятно, приходилось наблюдать, как Игнатий Корнильевич не только восхищается успехами шахтеров Донбасса и Кузбасса, но и недоуменно мотает головой по поводу «зиновьевского центра», вдруг обнаруженного в Ленинграде, а особенно по поводу ликвидации Всесоюзного общества старых большевиков и Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Ликвидация общества политкаторжан как «пристанища эсеров и меньшевиков» стала и для Шаламова большим шоком, потому что он еще в 1920-х годах бывал на его открытых заседаниях, где видел легендарную Веру Фигнер и других героев, сидевших в Шлиссельбургской и Петропавловской крепостях и прошедших каторги Сибири — они были для него тоже «живыми Буддами». Те, кто своей многолетней жертвенностью готовил свержение царского режима во имя нового, гуманистического строя, являлись для него гораздо более важными исторически, а главное — морально — фигурами, нежели мелькавшие на первых страницах той же «Правды» члены политбюро ВКП(б). Но с 1935 года об этих героях, как и о всех народниках и народовольцах, надлежало забыть: Сталин, ставший после убийства Кирова видеть в каждом инакомыслящем потенциального заговорщика против его власти, заявил: «Если мы на народовольцах будем воспитывать нашу молодежь, мы воспитаем террористов».

Сталин хорошо помнил историю царского времени, знал и тогдашние методы борьбы с «крамолой» — в первую очередь слежку и донос. Если при последних российских императорах доносить о «подозрительных элементах» было вменено в обязанность каждому дворнику, то при Сталине такой обязанностью был обременен каждый гражданин. Еще в конце 1920-х годов была введена суровая уголовная ответственность за недонесение о «готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении», что послужило становлению системы тотального доносительства. Напомним, что Шаламов в Вишерском лагере нашел среди своих сослуживцев только одного порядочного человека, не завербованного в сексоты. О масштабах этого явления в Москве он мог только догадываться, но то, что доносительство стало уже к 1936 году всеобщей (партийной, служебной и, более того, — семейной) обязанностью, он вскоре почувствовал и на близких, и на себе.

Весной 1936 года вернулся из заграничной командировки Борис Игнатьевич Гудзь. В Токио он два года работал третьим секретарем советского посольства как Борис Гинце (по фамилии матери), но об этом дома никто не знал — разумеется, и Шаламов. Многие, очень многие подробности большой чекистской биографии шурина были бы чрезвычайно интересны писателю — и то, что тот участвовал в знаменитых операциях «Трест» и «Синдикат-2» (последняя связана с Б. Савинковым), и то, что он был едва ли не свидетелем самоубийства Савинкова на Лубянке в 1925 году (очевидцем того, как он выбросился из окна, был его друг Г. Сыроежкин). Разумеется, чекистам не все можно рассказывать своим родственникам, но при доверии — кое-что давнее можно. Однако никакого доверия к «поповичу», да к тому же «троцкисту», у Бориса Гудзя не было, и он это открыто демонстрировал. А служебные обязанности, которым он рьяно следовал, заставляли его проявлять «бдительность» прежде всего в своей семье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: