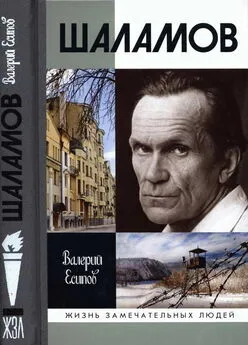

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой "социальной" группы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить» — в этой фразе из автобиографических заметок Шаламова столько же мрачной иронии, сколько и исторической точности.

Речь идет пока не о том, что многие из взятых в 1937 году считали арест ошибкой, случайностью и ожидали восстановления справедливости — с ними много раз полемизировал Шаламов, а о том, что стоит за словами «запомнил не то, что следовало запомнить». Они дают его личный ключ к пониманию причин и смысла Большого террора.

Этой самой страшной трагедии советской истории к настоящему времени посвящен огромный пласт литературы, и довольно противоречивый. Как ни странно, немалую популярность приобрела безнравственная по своей сути версия оправдания массовых репрессий, берущая начало от позднего В.М. Молотова-пенсионера: «Мы обязаны 37-му году тем, что у нас во время войны не было пятой колонны» [26] Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М.,1991. С. 390.

.

Казуистичность этой логики, рассчитанной на обывателя, очевидна: «Если бы мы не уничтожали "врагов народа", то не выиграли бы войну». За такие слова Молотов действительно мог бы получить «плюху» от Шаламова при их встрече в Ленинской библиотеке в 1960-е годы. Молотовский взгляд, наверное, мог бы иметь какие-то (минимальные) основания, если бы, во-первых, количество тех, кто были сочтены потенциальными «предателями» в грядущей войне, не было бы столь чудовищно велико [27] По данным новейших архивных исследований общества «Мемориал», общее количество осужденных в период со второй половины октября 1936-го по ноябрь 1938 года включительно составило более 1,5 миллиона человек, количество расстрелянных — не менее 724 тысяч человек (см.: Охотин Н. Г., Рогинский А.Б. «Большой террор» — 1937—1938. Краткая хроника// 30 октября. 2007. № 74). Этих данных придерживаются и наиболее авторитетные зарубежные историки, например, Н. Верт (его обобщающая статья «ГУЛАГ сквозь призму архивов» размещена на сайте shalamov.ru).

и, во-вторых, если бы реальный качественный состав репрессированных столь резко не расходился с понятием «антипатриотизм» и приписываемой ему готовностью стать на сторону гитлеровского фашизма. И, разумеется, если бы массовая отправка людей в тюрьмы и лагеря не началась задолго до испанских событий.

Шаламов принадлежал к тому потоку арестованных в конце 1936-го и в 1937 году, чья судьба определялась отнюдь не внешнеполитическими факторами (как, впрочем, и судьба предыдущих и последующих потоков). В его биографии, может быть, ярче всего проявился именно внутриполитический фактор — главный для его времени, определявший участь всех, кто в той или иной форме и мере выражал свое недовольство сталинской политикой и на чьих глазах происходило восхождение вождя-тирана. Своим сарказмом по поводу «запоминания не того, что следовало», писатель и хотел подчеркнуть, что Сталин восходил буквально по трупам, последовательно уничтожая своих противников и инакомыслящих и загоняя за колючую проволоку всех, кто являлся прямым или косвенным свидетелем его преступлений. К последней категории в данном случае относил себя и Шаламов.

Еще до ареста он имел возможность читать материалы первого московского показательного процесса — «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» (август 1936 года), где 16 обвиняемых во главе с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым были приговорены к расстрелу. Шаламов — как и многие другие — не мог поверить в то, что признания подсудимых, недавних соратников Ленина (как бы тот ни оценивал их), взявших на себя вину и в организации убийства Кирова, и в подготовке терактов против Сталина и других членов политбюро, являются правдой. О том, какими методами добивались признаний, он тогда мог только гадать, но о «конвейере» уже кое-что знал и не удивился бы тому факту, что С.В. Мрачковского — самого стойкого из подсудимых, героя Гражданской войны, — чтобы сломить, допрашивали 90 часов подряд. До других методов, в том числе «метода № 3» — «физического воздействия», пыток, изощренных истязаний — в НКВД тогда еще не дошли: все это было пущено в ход немного позднее, в августе 1937 года, с прямой санкции Сталина. Сам Шаламов свидетельствовал: «Я проходил следствие рано—в первой половине 37 года, когда пытки еще не применялись», и откровенно признавался: «Я не знаю, как бы я держался, если бы меня били». С жертвами пыточного конвейера он встречался на Колыме, испытывал к ним огромное уважение, и даже к тем, кто под пытками давал ложные показания, оговаривал других, — придерживался общего правила: не осуждать.

После ареста Шаламов оказался сначала на Лубянке, а затем в уже знакомой ему Бутырской тюрьме. Раньше, восемь лет назад, он первое время сидел в одиночке, а здесь его сразу после процедур дезинфекции, снятия отпечатков пальцев, фотографирования анфас и профиль провели в общую камеру номер 67. «Дежурный открыл дверь, и я вошел в тюремный полумрак и запах пота и лизола», — писал Шаламов. Камера была переполнена: вместо положенных по норме двадцати пяти человек в ней находилось около шестидесяти, спали по очереди не только на нарах, но и на дополнительных щитах. Первое, о чем спросил Шаламов с порога: «Кто староста?» — сразу обнаружило в нем старого сидельца, и пришлось отвечать на контрвопрос, когда это с ним было — «в 29-м году». «Получишь пять лет! По КРТД» [28] Контрреволюционная троцкистская деятельность.

— оптимистически прокричал ему искушенный в приговорах староста.

Пять лет за «грехи молодости», связанные с «троцкизмом», были тогда стандартом, но нет тюремных стандартов без отступлений — это Шаламов понимал хорошо, как и то, что на волю из Бутырки не выходят. Очень многое зависело от случая — от лишнего слова на следствии, от шлейфа прошлых и новых улик, от показаний свидетелей. Он знал, что значение этих старых истин неизмеримо выросло с тех пор, как в сентябре 1936 года по указанию Сталина на пост главы НКВД был назначен Н.И. Ежов — при нем в приговорах стало возможно все, даже самое фантастическое и иррациональное. Один из соседей Шаламова по камере, его давний знакомый по МГУ и оппозиционным делам Арон Коган, имевший такую же, как у Шаламова, первую судимость, был подведен следователем под трибунал и расстрелян 17 июня 1937 года, спустя всего две недели после того, как было решено дело Шаламова (писатель так и не узнал об этой участи А. Когана, к которому относился очень тепло и с которым беседовал в камере на философские темы — одной из этих тем мы коснемся ниже).

Следователем у него самого оказался невысокий по чину сержант госбезопасности Ботвин. «Чекистами работников этих учреждений уже не называли», — многозначительно отмечал Шаламов. Столь малый ранг следователя говорил о том, что его дело не принадлежало к числу особо важных, но любой сержант мечтает стать по крайней мере лейтенантом, и Ботвин не был исключением. Шаламов в воспоминаниях назвал его ленивым циником — потому что тот вел дело не спеша, занимался во время допросов еще какими-то своими бумагами, и Варлам (как некогда на Вишере во время «дела Стукова») успел просмотреть через стол в очень тесном кабинете («ноги наши соприкасались») свое дело 1929 года, поднятое из архивов. Это значило, что новое дело разрабатывалось самым серьезным образом и в нем открывались, как писал Шаламов, «безграничные по тем временам возможности». Ботвин, постоянно подгоняемый начальством, проявил на этом пути весьма большое усердие и продлевал следствие, чтобы «выжать максимум». Это подтверждают не только свидетельства писателя, но и материалы из архива ФСБ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: