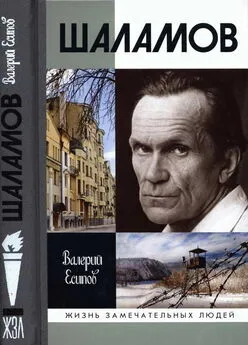

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Андреева взяли из камеры с вещами раньше, чем Шаламова. «Нас, бывших политкаторжан, собирают на Дудинку, в ссылку», — сказал он. На прощание они поцеловались, и Андреев произнес фразу, которая запомнится писателю на всю жизнь: «Вы — МОЖЕТЕ сидеть в тюрьме. Говорю вам это от всего сердца».

Шаламов всегда считал эту похвалу «самой лучшей, самой значительной и ответственной похвалой» в своей жизни. Признание старого революционера помогло ему еще больше укрепиться в своих нравственных убеждениях и стало одним из тех поистине звездных, путеводных ориентиров, которые светили ему во всех дальнейших испытаниях. Об этом свидетельствует не только известный рассказ «Лучшая похвала», но и многое другое. Очевидно, что псевдоним «Андреев», под которым фигурирует автобиографический герой Шаламова в целом ряде других рассказов колымского цикла, навеян именно этим важнейшим знакомством в Бутырке и является символом преемственности и памяти о столь воодушевившей его встрече с замечательным человеком [30] К сожалению, реальная судьба А.Г. Андреева пока не исследована. Известно, что в 1934—1937 годах он работал в одной из артелей бывших политкаторжан в городе Мытищи. Арестован был 2 февраля 1937 года и в июне того же года Особым совещанием НКВД приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован в 1956 году (см.: Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Образование, развитие, ликвидация. М., 2004. С. 126—127).

.

Будучи выбран старостой камеры, Шаламов, с учетом своего опыта, старался прежде всего предотвратить любые ссоры между заключенными. «Двадцать четыре часа в сутки встречаются люди друг с другом. Разные люди. Нервная система разная у всех, и староста должен уметь предупредить конфликты — это штука болезненная, заразная, развивается, как цепная реакция», — писал он. Но главной своей миссией он считал оказывать моральную поддержку новичкам, впервые попавшим в тюрьму НКВД. Среди них было много совершенно невинных людей, которым «пришили» политические дела по их простодушию. Они рассказывали свои истории со смехом. Шаламов приводил историю Васи Жаворонкова, машиниста из Савеловского депо: «Меня преподаватель на политкружке спрашивает — а если бы Советской власти не было, где бы ты, Жаворонков, работал?» — «Да так же и работал бы в депе, как сейчас…» За это он получил «антисоветскую агитацию».

«Укрепить дух слабых» значило не только самому дать пример принципиального поведения и учить, как вести себя на допросах. Важнейшей своей задачей как старосты Шаламов считал «внушить новичку, что тюрьма — не страх, не ужас, что в ней сидят достойные люди». Но достигалось это без нравоучений, а самой атмосферой, созданной в камере. Чаще всего новички считали, что они попали в тюрьму случайно, по ошибке, а остальные — «за дело». Таким был Гудков, начальник политотдела МТС, арестованный за хранение пластинок с записью Ленина и Троцкого. «Он не верил, что за это могут осудить, а всех вокруг себя считал врагами, воюющими с Советской властью, — писал Шаламов. — Но шел день за днем, и вскоре Гудков просил прощения за недоверие в первые дни». Впоследствии, с учетом колымского опыта, писатель вывел на этот счет четкую и категоричную формулу: «Когда подлеца сажают в тюрьму, он невольно думает, что только его посадили по ошибке, а всех остальных — за дело. А когда в тюрьму попадает порядочный человек — он, зная, что сам арестован невинно, верит, что и соседи его могут быть в том же положении».

К первому типу он относил поначалу и Мишу Выгона — студента института связи, который лежал недалеко от него на нарах. Как комсомольский активист Выгон был послан на строительство канала Москва—Волга и, увидев там изможденных заключенных, написал жалобу. За это его и посадили. Из тюрьмы он написал еще одну жалобу — прямо на имя Сталина — о том, что «тут действует чья-то злая воля, совершается тяжелая ошибка». Дело закончилось тем, что Выгону дали три года и отправили на Колыму — они вместе оказались на прииске «Партизан» [31] Шаламов абсолютно точно воспроизводит историю ареста М. Выгона, как и его горячую в то время «веру в Сталина». Все это отражено в воспоминаниях М.Е. Выгона, бывшего арестанта Бутырки и лагерника Колымы, оказавшегося долгожителем — он окончил свои дни в начале XXI века (см.: Выгон М.Е. Личное дело. М., 2005). Эти воспоминания имеют большую ценность в качестве реального дополнения к биографии Шаламова, и мы ими еще воспользуемся.

.

Десятки людей с разными биографиями прошли перед глазами писателя в Бутырке. Все они имели свой взгляд на происходящее за стенами тюрьмы, но сходились в одном: в стране творится что-то непонятное и страшное. Об открытых дискуссиях на эту тему Шаламов нигде не упоминает, да их и не могло быть: слишком болезненный вопрос, чреватый вспышкой в камере маленькой «гражданской войны» между «верующими» и «неверующими в Сталина». Говорить на серьезные политические или философские темы можно было либо с ближайшими соседями по нарам, либо отойдя с оппонентом к дверям, ближе к параше. Одна из таких дискуссий — со старым знакомым по МГУ и по оппозиции Ароном Коганом — Шаламову запомнилась на всю жизнь, потому что в ней раскрылось очень распространенное заблуждение о роли интеллигенции. «Мысль Когана ("молодого, экспансивного" — подчеркивал Шаламов) была та, что интеллигенция как общественная группа значительно слабей, чем любой класс. Но в лице своих представителей она в гораздо большей степени способна на героизм, чем любой рабочий или любой капиталист…»

«Это была светлая, но неверная мысль, — писал Шаламов позднее, с высоты своего колымского и послеколымского опыта. — Это было быстро доказано применением пресловутого "метода № 3" на допросах. Разговор с Коганом был в начале 1937 г., бить на следствии начали во второй половине 1937 г., когда побои следователя быстро вышибали интеллигентский героизм. Это было доказано и моими наблюдениями в течение многих лет над несчастными людьми. Духовное преимущество обратилось в свою противоположность, сила обратилась в слабость и стала источником дополнительных нравственных страданий — для тех немногих, впрочем, интеллигентов, которые не оказались способными расстаться с цивилизацией, как с неловкой, стесняющей их движения одеждой. Крестьянский быт гораздо меньше отличался от быта лагеря, чем быт интеллигента, и физические страдания переносились поэтому легче и не были добавочным нравственным угнетением».

Могучая и пессимистическая мысль Шаламова перевесила на исторических весах мысль его оппонента. Арон Коган был, как мы знаем, расстрелян в июне 1937-го. Дело его в подробностях не исследовано, но можно не сомневаться, что даже во время пыток он проявил героизм, о котором так страстно говорил и к которому был готов. А Шаламову еще только предстояло доказать другое — свою неспособность расстаться с упомянутой «одеждой» интеллигента в том неведомом мире, куда его повезли…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: