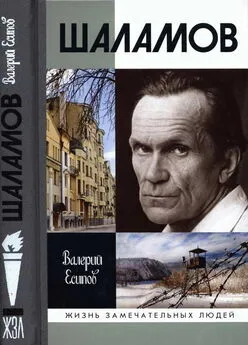

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Шагая после долгой выгрузки с парохода в колонне заключенных — под дождем, в вечерних сумерках — через Магадан, Шаламов вряд ли думал о том, что где-то здесь живут и служат его старые вишерские знакомые — Майсурадзе, Филиппов, Васьков и сам Берзин. И о своей плохой шутке: «На Колыму — только с конвоем» — он, наверное, уже забыл. Хотелось только спать. И все заключенные свалились после дальней дороги, едва добравшись до нар магаданской пересылки. А потом их погрузили на машины и отправили по колымской трассе на дальний прииск «Партизан». Тут о встрече, даже случайной, с кем-то из берзинской команды можно было уже совсем не мечтать.

Между тем Шаламов застал на Колыме не только плоды деятельности бывших первостроителей Вишеры, но и их стиль работы с заключенными. Этот стиль был более либеральным, чем на Северном Урале начала 1930-х годов. Первое, что бросилось в глаза, — отсутствие колючей проволоки в лагерных пунктах на всем протяжении новой, почти 600-километровой колымской трассы! И режим был бесконвойным — на работу ходили сами. Кормили по тому же принципу, что и на Вишере: лучше работаешь, выполняешь нормы на 130 процентов — получаешь ударный паек: если на 100 процентов — общий, что означает 800 граммов хлеба и хороший «приварок» (горячие супы и каши). Рабочий день летом, во время промывочного сезона, — десять часов, в декабре — шесть, в январе — четыре.

Зимнего берзинского распорядка дня Шаламов уже не застал — в ноябре 1937-го на Колыме началась абсолютно другая, страшная и жестокая эпоха (та, которой и будут посвящены потом его главные рассказы). Но основные приметы предшествующей эпохи он запомнил. Новичкам сразу дали три дня отдыха, накормили, выдали новое зимнее обмундирование, крепкую обувь, для смазки которой — неслыханное дело! — стояла бочка рыбьего жира. Самым ярким символом этого времени для него стал пустующий лагерный медпункт — сюда никто не обращался. Все были здоровы или забывали про свои болезни и травмы, потому что — сезон, шло золото и шел заработок! Заключенные (вернее, «колымармейцы» — так их было принято называть при Берзине) по зарплате приравнивались к вольнонаемным и получали за летний сезон немалые деньги — от 800 до 1500 рублей, и могли ими свободно распоряжаться — отсылали в основном родственникам на материк (где средняя зарплата была 200—300 рублей), для обустройства в будущей свободной жизни. Ведь система зачетов для «ударников» по-прежнему существовала, и можно было значительно сократить свой срок, что было для большинства мощнейшим стимулом. Большинство это составляли, как и на Вишере, вчерашние крестьяне, «раскулаченные» и осужденные, как правило, по бытовым статьям — на политических зачеты не распространялись.

Шаламов никогда не употреблял слова «гуманизм» по отношению к системе Берзина — именно потому, что она была слишком прагматична и рассчитана на усредненного, привычного к физическому труду, выносливого русского (и не только русского) мужика, но никак не на интеллигента, а тем более — на троцкиста. Но и сам Берзин был недоволен тем, что к нему стали направлять массу совершенно негодных к тяжелой работе политических, среди которых было много пожилых, женщин, слабосильных и больных людей. Шаламов считал, что именно из-за этого недовольства Берзина сняли с поста директора Дальстроя, вызвали в Москву и расстреляли. На самом деле были и другие причины, и чтобы их лучше понять, а также разобраться в реальной истории лагерной Колымы, придется сделать небольшое отступление.

…Очевиден тот факт, что Сталин в 1920-е годы, слишком много и слишком рьяно занимаясь политикой, борьбой с оппозицией, упускал из вида решение важнейших экономических вопросов, и прежде всего главного — обеспечения страны золотовалютным запасом. Постановление о создании треста «Дальстрой» было принято политбюро ВКП(б) лишь в конце 1931 года, в разгар индустриализации и на исходе коллективизации, поставившей всю страну на грань голода. В то же время данные уже первых экспедиций С. Обручева и Ю. Билибина (1926—1929 годы) свидетельствовали об огромных запасах золота на северо-востоке, особенно в верховьях реки Колымы. Тогда же была выдвинута гипотеза о существовании «золотого пояса» между Аляской и Колымой. Запоздание с принятием решения по столь важному вопросу обернулось, как всегда у «вождя народов», чрезвычайщиной. Понятно, что альтернатив освоению «русского Клондайка» «русскими методами» — путем использования принудительного труда заключенных — на тот момент уже не существовало. (В данном случае «советское» совпадало с «русским» по аналогам из истории царской каторги — Сталину, несомненно, был известен пример, скажем, нерчинских золотых рудников, где широко использовался труд заключенных, в том числе политических.)

Срочность исполнения всех решений по Дальстрою поразительна: прямо посреди зимы, 4 февраля 1932 года, Э.П. Берзин, отозванный с Вишеры, пробившись на пароходе «Сахалин» через льды (с помощью ледокола «Литке»), высадился в бухте Нагаево. На берег выгрузились первая техника — машины, трактора и — первые заключенные. Среди них выделялась группа казаков, осужденных за «кулацкое» восстание в Забайкалье, — там, «где золото роют в горах» (расчет был на то, что они знают старательское дело). «Добровольцами», — если можно так назвать направленных по приказу Сталина, — были только сам Берзин и его старые соратники, а также небольшая группа демобилизованных солдат-комсомольцев. В апреле 1932 года Г. Ягода (в ту пору еще заместитель В. Менжинского по ОГПУ) издал приказ об организации Севвостлага и направлении в него шестнадцати тысяч «вполне здоровых заключенных». На самом деле было направлено меньше — около десяти тысяч, но в дальнейшем все наверсталось: в 1933 году численность заключенных составила 27 тысяч, в 1935-м — 44, в 1937-м — 80 тысяч. Вольнонаемных тогда было в семь-восемь раз меньше [32] Широков Л.И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан, 2000. С. 68.

.

Эти люди и заложили основу золотодобычи на Колыме: построили трассу до самых богатых россыпных месторождений, мосты, поселки, электростанции, автобазы, обогатительные фабрики и ремонтные заводы, а кроме того — школы, больницы, клубы как для своих нужд, так и для нужд местного населения (эвенков, орочей, якутов, чукчей). Цивилизация пришла на Колыму другим путем, нежели на Аляску. Но это была особая цивилизация, достигнутая, с одной стороны, формально узаконенным принуждением, а с другой — колоссальным раскрепощением человеческой энергии в условиях, которые невозможно назвать рабскими и унизительными. Феномен системы Берзина состоял в том, что она, тривиально выражаясь, сочетала в себе материальные стимулы с моральными, причем самой высшей пробы — неискоренимой потребностью людей в азарте, в самоиспытании смелым поступком, рождавшей гордость первопроходцев — покорителей дикой северной природы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: