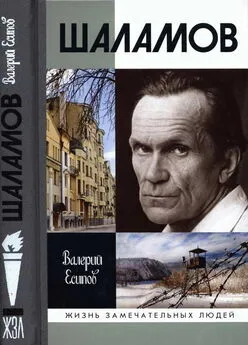

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Героями первой, легендарной в истории Колымы зимней тракторной переброски грузов через перевалы в 1934 году при морозе свыше 55 градусов были не только мобилизованные Берзиным коммунисты, но и заключенные. Оказалось, что обиженный горемыка-мужик тоже способен на подвиг. Таких подвигов, движимых идеей общего солидарного дела, на Колыме было множество, и Берзин их щедро поощрял. Заставший эти времена будущий знакомый Шаламова А.С. Яроцкий (он прибыл сюда в 1936 году) вспоминал, как директор Дальстроя моментально выписывал досрочное освобождение участникам строительства большого, уникального по инженерной мысли моста через Колыму в районе поселка Дебин. То же самое распространялось и на заключенных, выполнявших в сезон норму на 200 процентов. Яроцкий — а он видел Колыму в разные ее эпохи, потому что выехал на материк только в 1956 году, — не боялся называть систему Берзина гуманной, и еще выразительнее — системой «пряника» (без «кнута»), ибо хорошо узнал ее изнутри и острее ощущал контраст с последующей системой. (Он застал первые расстрелы «троцкистов» при Берзине в конце 1936-го — начале 1937 года, что, как он полагал, не было инициативой самого директора Дальстроя, а санкционировалось Москвой.)

Вольнонаемные на Колыме закреплялись с большим трудом. Многие, не выдержав суровых условий, уезжали, отработав лишь сезон. Главный инженер Дальстроя Л.М. Эпштейн в 1936 году в журнале «Колыма» (выходил и такой при Берзине, тиражом 1200 экземпляров, распространялся вплоть до Москвы; несколько номеров, добытых в 1960-е годы, сохранилось в архиве Шаламова) писал по этому поводу весьма красноречиво и эмоционально: «Убийственно мало делается, чтобы сохранить этих работников. Потоком ссылок на "объективные причины" хозяйственники пытаются объяснить свою бездеятельность в этой сфере. На самом деле причина одна: мы развращены возможностью более или менее легкого получения ежегодного пополнения рабочей силы (курсив мой. — В. Е.). Черепашьи темпы проводимой нами колонизации…»

Несомненно, что главный инженер, первый помощник Берзина, выражал общие взгляды руководства треста на кадровую политику. В связи с этим заслуживает особого внимания вопрос о свободной колонизации, которую Берзин считал одной из реальных альтернатив развития Колымы — вопреки новой установке на «сброс» в его трест разношерстных и мало к чему пригодных «политиков». Колонистов (бывших заключенных, которым предоставлялось право — за счет треста — вывозить с материка семью и вести свое хозяйство) к 1937 году насчитывалось всего около тысячи. После снятия и расстрела директора Дальстроя всех их вернули в лагеря. По данным магаданских историков, именно мягкость Берзина к заключенным и его проекты о расширении колонизации как основной перспективы развития Колымы послужили главной причиной недовольства Сталина, что и предопределило опалу и гибель руководителя Дальстроя. А ведь еще совсем недавно он пользовался у власти и среди всех колымчан непререкаемым авторитетом, был награжден в 1936 году орденом Ленина — за «достигнутые успехи», выразившиеся в том, что добыча золота на Колыме (36 тонн) превысила в этот период его добычу на Аляске [33]. Тогда же, в ноябре—декабре 1937 года, были арестованы и позже расстреляны И.Г. Филиппов, А.С. Майсурадзе, А.А. Тамарин-Мирецкий и десятки других бывших «вишерцев», знакомых Шаламову Л.М. Эпштейна та же участь постигла в 1940 году.

Шаламов не был склонен к идеализации Берзина и его эпохи на Колыме, но, пытаясь разгадать характер этого необыкновенного человека, апеллировал обычно к его близости как чекиста к «школе» Дзержинского — в ее положительной ипостаси. Эта ипостась для Шаламова заключалась не только в широко известной деятельности Дзержинского по ликвидации беспризорничества и создании трудовых коммун. Писатель не раз приводил факт (или апокриф, слышанный от сидевших с ним бывших чекистов), что при Дзержинском в ЧК было принято правило: если следователь твердо уверен в том, что обвиняемый подлежит расстрелу, то он сам должен приводить приговор в исполнение. Другими словами, устанавливалась не только юридическая, но и личная моральная ответственность за судьбу человека. В этом, писал Шаламов, «была логика — романтическая логика и мудрость». Поэтому его главное произведение о Берзине (названное «схема романа-очерка», написанное в 1960-е годы и наполненное большим сочувствием к расстрелянному в застенках НКВД герою) сопровождено печальными мыслями об этой утраченной при Сталине «школе» Дзержинского: «А ведь убить своей рукой совсем другое дело, чем ставить "птички" на докладе или написать "к расстрелу"…»

Но вся эта «романтическая» эпоха Дзержинского и Берзина на Колыме конца 1937 года оказалась призраком.

Неожиданно оборванная фраза в будущем рассказе Шаламова «Как это началось»: «Осенью мы еще рабо…» (подразумевается — «работали») — не формальный прием, а свидетельство катастрофического изменения всего мироустройства в масштабах маленького лагеря на прииске «Партизан». По хронологии это конец ноября — начало декабря. Менялось всё на глазах: вместо единственного дежурного бойца с наганом, олицетворявшего конвой, — десятки прибывших охранников с немецкими овчарками; охранникам отдали два новых барака, построенных заключенными для себя; зарплату, которую платили еще в сентябре—октябре («одни посылали деньги домой почтовым переводом, успокаивая свои семьи, другие покупали на эти деньги в лагерном ларьке папиросы, молочные консервы, белый хлеб»), теперь давать прекратили; вдруг оказалось, что казенной пайки не хватает («очень хочется есть, а попросить у товарища — нельзя»); бочка рыбьего жира, которым смазывали ботинки, — моментально исчезла. Увезли куда-то бригаду отказчиков от работы «троцкистов» — они по тем временам, как отмечал Шаламов, еще не назывались отказчиками, то есть саботажниками, а «гораздо мягче» — «неработающими» и, получая обычную норму питания, «жили в бараке посреди неогороженного поселка заключенных, который тогда и не назывался так страшно, как в будущем — зоной».

Все эти резкие изменения по лагерной «параше» (слуху) объяснялись сменой начальства в связи с какими-то новыми распоряжениями и новыми веяниями, идущими из Москвы. В особенности они коснулись «врагов народа» — всех осужденных по 58-й статье или «литерников» с КРТД. Шаламов называл эти неожиданные и страшные перемены «вихрями», обрушившимися на и без того метельную и морозную Колыму зимы 1937/38 года. Пик пришелся на декабрь — именно тогда в Магадане приступила к работе срочно созданная по приказу Сталина «команда» во главе с новым директором Дальстроя, старшим майором госбезопасности К.А. Павловым. Начальником лагерей был назначен переведенный из Белоруссии, из погранвойск, полковник С.Н. Гаранин, а начальником управления НКВД по Дальстрою направленный из Москвы лейтенант госбезопасности В.М. Сперанский, который вместе с новым прокурором Л.П. Метелевым, тоже присланным из Москвы, вошел в колымскую «тройку», возглавлявшуюся К.А. Павловым. «Тройка» приступила к планомерному исполнению общих директив февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б), конкретизированных в приказе наркома НКВД Н.И. Ежова от 30 июня 1937 года № 00047, по которому каждой области предписывались «лимиты» на расстрелы «бывших кулаков» и других «контрреволюционных элементов». Непосредственно на Колыме этот приказ вылился в срочно сфабрикованное огромное дело о «контрреволюционной, террористической, шпионской, вредительской, повстанческой, право-троцкистской (сколько эпитетов, и как без последнего! — В. Е.) организации», якобы возглавлявшейся Берзиным и другими руководителями Дальневосточного края и нацеленной на отделение Колымы в пользу Японии…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: