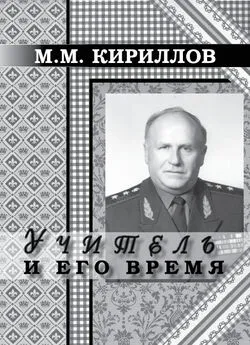

Михаил Кириллов - Учитель и его время

- Название:Учитель и его время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кириллов - Учитель и его время краткое содержание

В книге очерков приводятся воспоминания об основных этапах жизни и деятельности выдающегося советского терапевта член-кор. АМН СССР, профессора Евгения Владиславовича Гембицкого – участника Великой Отечественной войны, выпускника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, ученика академика Н. С. Молчанова, руководителя терапевтических кафедр, главного терапевта Советской Армии.

Е. В. Гембицкий – учитель многих поколений военных терапевтов, в том числе автора книги. Учитель – с большой буквы.

Книга рассчитана на военных врачей, терапевтов, историков военной медицины, широкий круг читателей.

Учитель и его время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Символична моя последняя встреча с Н. С. Молчановым осенью 1971 г. Я зашел в свою бывшую клинику повидаться со всеми. Из своего кабинета вышел Н. С. и, уже в шинели направился к выходу. Проходя мимо, подошел, поздоровался со мной за руку. Я коротко сказал ему, что работаю над темой, близкой ему. Он одобрительно кивнул и пошел дальше, но вдруг вернулся и, как бы по-новому увидев меня, воскликнул: «Молодец, работайте! Работайте! Это очень важно! Работайте, а мы поможем». И ушел. Больше я его никогда не видел. Согласитесь, ведь это было благословение.

Все годы, что Е. В. работал на кафедре ВПТ, он в Саратов не приезжал. Но за жизнью военно-медицинских факультетов, в том числе нашего, Саратовского факультета, внимательно следил. Кафедры ВПТ факультетов были дочерними академической – и по содержанию, и по кадровому составу: практически все преподаватели, вроде меня, были воспитанниками Академии. Особенностью было то, что, по инициативе Л. М. Клячкина, кафедры ВПТ (факультет) (и госпитальной терапии (институт) с 1967 г. стали работать в объединенном варианте, и институтскую кафедру Л. М. возглавил на общественных началах. Это увеличивало и клинический потенциал кафедры ВПТ и, вместе с тем, усиливало военно-медицинские аспекты преподавания госпитальной терапии. Е. В. высоко оценивал особый опыт кашей кафедры. Начиная с 1970 г. она заняла самую крупную клинику города (250 коек), и это тоже заметно отличало ее от кафедр других факультетов.

В неакадемической обстановке мы с Е. В. встречались редко. Вспоминается поездка в Репино году в 70-м. Я с женой и он встретились в тот день на платформе Удельная. Доехав до Репино, долго бродили по улицам поселка, по парку усадьбы художника, постояли у его могилы. День был солнечный и какой-то беззаботный. Е. В. был в рубашке без галстука и охотно отдавался отдыху. Сидя за столиком под тентом, пили кофе гляссе…

В другой раз съездили на Кировские острова. Постояли молча на Стрелке, откуда открывался вид на залив. Встречи были редки, и потому прощаться было тоскливо, но они позволяли «сверять часы». Уже позже, в 1976 г., он как-то пришел к нам в номер гостиницы на пл. Мужества, где мы остановились в тот приезд. В холодный мартовский вечер мы распили бутылку вина и хорошо посидели. Тогда он и рассказал о том, как в 1941 году под Рязанью в перерывах между боями ел жаренное на костре мясо убитой артиллерийской лошади…

В 1971 г. в Москве проходил съезд терапевтов. На фото, оставшемся с тех пор, запечатлены все известные военные терапевты с Н. С. Молчановым в центре. После одного из заседаний мы с Е. В. пошли в Дом-музей Л. Н. Толстого в Хамовниках. Бродили по комнатам, поднимались по скрипучим лестницам. Тишина дома, стены которого приглушали звуки улицы, высокие потолки, тяжелая мебель, полки со старыми книгами, глубокие тени деревьев в дворике – все это помогало воскресить облик великого человека и писателя… Выйдя из дома, мы долго шли вниз по Кропоткинской, делясь впечатлениями о величии и противоречивости русского человека. Я вспомнил рассказ Новикова-Прибоя «Русская душа» о беспредельности русского бунта и последующего раскаяния Е. В., по-видимому, не знал об этом произведении, и рассказанное его потрясло.

В конце 60-х – начале 70-х годов страна казалась монолитной машиной и роль каждого гражданина сводилась к максимальной отдаче своих сил на общее благо. Сомнений в необходимости такой монолитности не было. Это сейчас мы, анатомируя то время, находим в нем глубокие противоречия, прежде всего между номенклатурной властью и трудящимися, а тогда больших сомнений не было. Сообщения о диссидентах, о разоблачении шпионов, о невозвращенцах, о закрытых заводах и даже городах пробивались на страницы печати, ню воспринимались некритично.

Помню, я прочел тогда «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына, и мне эта повесть чем-то понравилась. Особенно про то, как девушка ела апельсин и бросала оранжевые корки на белый снег (мы и наши дети тогда апельсины запросто не ели…). Но почему-то повесть эта официально была расценена как антисоветчина.

Чувствовалось и то, что работа политорганов Академии (ВМА) становилась все более формальной, сводясь к обеспечению всеобщего «одобрямс» и к ведению персональных дел. Партийная номенклатура и народ жили совсем по-разному. В середине 70-х годов в обществе и партии уже заметным становилось ощущение какой-то духоты, словно приостановилось движение… И это было уже чем-то большим, чем насмешки над челюстью Брежнева и его страстью к наградам.

В те годы шла активная фаза китайской культурной революции. Нас это коснулось кровавым образом в ходе событий на о. Даманском. Все это показывалось по телевизору и возникал вопрос: что же так развело коммунистические державы, что оттолкнуло от Хрущева китайских и албанских коммунистов? Чье недомыслие? Официальных объяснений было много, но внутренней убежденности они не вызывали. И тем не менее, несмотря на все эти сомнения, положительные проявления солидарности с политикой партии по существу ее планов, провозглашавшихся с трибун съездов, доминировали в сознании трудящихся и в их отношении к собственной работе.

Евгений Владиславович опирался на партийную организацию кафедры, поддерживал и стимулировал общественный потенциал в решении задач коллектива. И это давало плоды. Будучи коммунистом, он не напоминал деятеля, которого невозможно стащить с трибуны. Он, был работником, демагогом он не был. На кафедре и на прилегающей территории парка, как и везде, проводились субботники. Е. В. охотно принимал в этом участие: перетаскивал столы и другие тяжести, ничем не отличаясь от всех и радуясь такой возможности. Партийная организация кафедры была сильной и единой, долгое время ее возглавлял Ю. Ф. Коваль.

У Е. В. складывались устойчиво хорошие отношения с командованием Академии (в то время, сменив П. П. Гончарова и его команду, начальником стал генерал Н. Г. Иванов, первым замом – А. С. Георгиевский, замом по клинической части – К. А. Новиков). Сохранились дружеские отношения с И. А. Юровым – начальником медслужбы ЛенВО, а позже – зам. начальника ВМА. Все эти годы поддерживались теплые и неизменно продуктивные отношения с Николаем Семеновичем Молчановым.

В конце января 1972 г. в Москве Николай Семенович внезапно скончался. Я узнал об этом в Саратове. Об этом много и с глубоким сожалением говорили тогда все. У меня возникло ощущение, словно с моего дома сорвало крышу, разрушив привычное надежное состояние, которому, казалось, не было конца. Знаю, что скорбели кафедра и вся Академия. Молчанов был эпохой. Близко эта утрата коснулась и Е. В. Он сопровождал гроб с телом своего учителя из Москвы в Ленинград.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: