Ирина Рудычева - 100 знаменитых художников XIX-XX вв.

- Название:100 знаменитых художников XIX-XX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фолио

- Год:2007

- Город:Харьков

- ISBN:966-03-1745-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Рудычева - 100 знаменитых художников XIX-XX вв. краткое содержание

В этой книге собраны жизнеописания 100 знаменитых художников ХIX–XX вв., представителей различных направлений и течений в изобразительном искусстве: от реализма до авангарда.

100 знаменитых художников XIX-XX вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1957 г. Фальк перенес тяжелый инфаркт и целый год лежал – то в больнице, то дома. В год смерти Роберта Рафаиловича состоялась его первая после многолетнего перерыва выставка. Маленькая, всего несколько работ, в крошечном выставочном зале в Ермолаевском переулке (ныне улица Жолтовского) Москвы. Но воодушевленный художник до последней минуты строил планы большой, всеохватывающей экспозиции своих произведений. Он и умер с мечтой о такой выставке.

Лучше всего о жизни и творчестве этого большого мастера сказал замечательный актер А. Баталов, бравший у Роберта Рафаиловича уроки живописи: «Сказать, что Фальк был счастлив – невозможно. Он потерял ребенка и все на свете: сидел себе под крышей и продолжал заниматься своим делом. Я учился у него и помню эти никому не нужные, невостребованные тогда портреты людей, которых было «нельзя писать». В те времена выставка у Фалька – это закрытые двери. Впустить туда постороннего человека было нельзя, это – тюрьма. Теперь эти портреты всемирно известны».

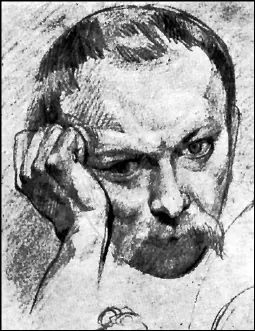

ФЕДОТОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

(род. 04.07.1815 г. – ум. 26.02.1852 г.)

Известный русский живописец и рисовальщик, основоположник критического реализма в бытовом жанре.

Академик живописи (1849 г.).

Автор поэмы «Женитьба майора» (1847 г.).

П. А. Федотов – одинокая и трагическая фигура в русском искусстве середины XIX в. Как и многие талантливые люди того времени, он жил и умер недостаточно понятым и оцененным современниками. Судьба не дала ему ни душевного равновесия, ни материального благополучия, ни простых человеческих радостей, ни даже смерти достойной.

А между тем Федотов был первым из художников, кто сумел своими произведениями бытового жанра разрушить броню академической эстетики классицизма и проложить путь новому направлению в русском искусстве.

Родился будущий художник в Москве в семье титулярного советника. Его первые детские впечатления формировались в общении с мелкочиновничьей и купеческой средой, с которой были связаны родные и близкие. Отец, старый суворовский солдат, готовил сына к военной карьере. И потому десяти лет от роду мальчик был определен в московский Кадетский корпус, который он блестяще окончил, после чего направлен в Петербург, на службу в лейб-гвардии Финляндский полк. Здесь молодой офицер в первое время закружился в вихре петербургской светской жизни, но скоро понял, что с его скудными средствами ему нельзя тянуться за товарищами. Да и давний интерес Федотова к живописи в Петербурге еще больше окреп. И вместо балов он начал посещать вечерние классы Академии художеств.

Пребывание в Корпусе, а затем знакомство с полковыми нравами давали будущему художнику богатый материал. Ранние работы Федотова изображают обычно сцены казарменной жизни, портреты офицеров и близких знакомых. С добродушным юмором высмеивает он в своих несложных набросках неполадки воинского быта. Но уже в этих ученических рисунках ощущается неизменное стремление к правде.

Много времени художник посвящает изучению картин в Эрмитаже, особенно «малых» голландцев. Но основным учителем для него, как он считал, была сама жизнь. Его привлекали площади, рынки, окраины Петербурга. Он любил смешиваться с толпой, прислушиваться к говору, изучать характерные черты и обычаи крестьян, торговцев, ремесленников. Результатом таких наблюдений стали карандашные наброски: «Васильевский остров зимой», «Рынок», серия рисунков сепией «Нравственно-критические сцены из обыденной жизни». Они были довольно слабыми по технике исполнения, излишне морализаторскими, но живыми и достоверными. «Моего труда в мастерской немного – только десятая доля, – утверждал художник. – Главная моя работа на улицах и в чужих домах… Мои сюжеты рассыпаны по всему городу, и я сам должен их разыскивать».

В 1844 г. Федотов оставляет военную службу, чтобы свободно заняться живописью. С выходом в отставку он вынужден довольствоваться скромным ежемесячным содержанием в 100 рублей. Большую часть этой суммы он отсылал родным в Москву. Остальное уходило на художественные материалы и скромную жизнь в маленькой квартирке из двух комнат: в одной была мастерская и спальня художника, в другой жил его денщик Коршунов.

Сначала Федотов подумывал заняться батальной живописью. Но когда его сатирические бытовые сценки попались на глаза баснописцу И. С. Крылову и тот написал ему письмо, в котором советовал развивать эту сторону дарования, художник окончательно выбрал бытовой жанр. Первым законченным произведением Федотова была картина «Свежий кавалер» или «Утро чиновника, получившего первый орден» (1846 г.). Изображенный им чванливый чиновник в халате и босиком, в папильотках и с орденом на груди стал едкой сатирой на чиновничье-бюрократические слои общества.

В 1849 г. на выставке Академии художеств помимо этой картины Федотов представил еще две – «Разборчивая невеста» и «Сватовство майора». В них во всю ширь развернулся его талант народного бытописателя. Успех превзошел все ожидания. Картина «Сватовство майора» принесла автору настоящий триумф. За рядовым обычаем – сватовством разорившегося дворянина к богатой купеческой дочке – скрывалось осуждение нравов господствующих сословий. Герои картины были достаточно типичны и узнаваемы: молодцеватый жених, пышная, с округлыми плечами и плавными движениями невеста, простоватый купец, озабоченная купчиха, суетливая сваха… Не прибегая к шаржу, лишь с помощью реалистического изображения Федотов сумел передать и ограниченность купеческой дочки, и продажность майора, и грубость купчихи – всю ту душную атмосферу замкнутого эгоистическими интересами мира, в котором живут герои. Недаром за эту картину художник был удостоен звания академика живописи. Работая над картиной «Сватовство майора», Федотов прежде всего шел от жизни. Здесь все, до последней мелочи – разноцветных стеклышек на люстре, пирога и бутылки шампанского на подносе – было предметом серьезного изучения. Особенно тщательно художник отбирал типажи героев. Так же кропотливо и основательно работал он и над картиной «Завтрак аристократа» (1849 г.).

После выставки в Петербурге произведения Федотова были показаны в Москве, которая приняла их восторженно. «Мои картины производят фурор», – писал радостно Павел Андреевич. Еще больше обрадовали его слова К. Брюллова: «Поздравляю Вас, Вы меня обогнали». Это было настоящим признанием художника-жанриста.

Но вскоре отношение к творчеству Федотова изменилось. В его картинах критики стали усматривать «злобу и сатирическую насмешку над изображаемыми лицами». Стало известно, что имя Федотова фигурировало на следствии по делу петрашевцев. В прессе началась травля художника. Особенно старался реакционно настроенный «Москвитянин». Журнал опубликовал статью московского профессора Леонтьева, который считал живопись Федотова «временной» и «злобной», ей не может быть места в «христианском обществе». В результате – литографии с картин Федотова были запрещены, не стало заказов на рисунки. Тяжелое материальное положение художника усугубилось после смерти отца. Теперь на плечи Павла Андреевича лег весь груз забот о семье (двух сестрах и племянниках). Из-за долгов он был вынужден продать родительский дом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: