Николай Ильюхов - Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг.

- Название:Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прибой

- Год:1928

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Ильюхов - Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг. краткое содержание

Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почему мы собственно настаивали на организации полка, а не отряда, была ли это формальная перемена вывески, или для нас означала она нечто большее? Да, это было изменение организации наших сил по существу. Изменившаяся военная обстановка, когда против нас, не в пример прошлому, выступила, как единственная боеспособная сила, только японская интервенционная армия, прекрасно организованная, обученная, в достатке снабженная всеми видами технического вооружения, — эта обстановка требовала от нас более совершенной, нежели прежде, организации, не допускающий малейшей распыленности и самостийности. Японскому кулаку мы должны были противопоставить такой же кулак. Созданием полка мы пытались подвести черту под первую главу партизанства, своеобразно воспроизводившего в наших условиях красногвардейский период строительства Красной армии, и, перейдя ступенькой выше, к системе, которая приближалась бы по типу к постоянной, армии, тем самым начать новую главу борьбы с контр-революцией. Полк насчитывал к тому времени около 600 штыков, при четырех пулеметах, 40 саблях кавалерии, подрывной команде и обозе в 12 подвод. Руководство полком было основано на единоличной ответственности; тот же принцип был проведен в ротах и командах. Командиры избирались на общем собрании соответствующей боевой единицы и никогда не переизбирались без особых чрезвычайных обстоятельств. Была введена строжайшая дисциплина, нарушения которой сурово карались властью командира или Ревтрибунала. Белогвардейские газеты много писали о нашей дисциплине, рассказывая в своей прессе, что «властолюбивые партизанские начальники», и в первую очередь командир полка, зажали в своем кулаке «темные партизанские массы», не дают им свободно отдохнуть, безжалостно подавляя всякие протесты и недовольства. Да, дисциплина Дальневосточного советского полка не радовала белых генералов, у которых день за днем ускользала почва из-под ног, как не радовала она и «атаманствующих» партизанских командиров сорта Шевченко или Савицкого, натуры которых не могли переварить стройности и порядка военных организаций. Зато сила и мощь полка росли и приводили в трепет белогвардейские банды. Весь командный состав полка состоял из наиболее выдержанных и стойких товарищей. При полке был создан Революционный трибунал, в состав которого входили матрос Федор Шурыгин (председатель), Дольников (Зюк) и Шнеерсон. Первым актом этого трибунала было вынесение смертных приговоров арестованным во время восстания на Сучане контр-разведчику Симонову и другим. Партизанской медициной попрежнему заведывал т. Сенкевич. Полковой совет, помимо хозяйственной работы, широко развернул просветительную деятельность, наладил регулярное чтение лекций и бесед. Вновь забила творческая мысль. Выше поднялся и ярче засветил революционный факел повстанчества и во всей области. Все мысли и чаяния рабочих и крестьян устремились к 1-му Дальневосточному полку, видя в нем опору, знамя возрождающейся революционной борьбы. Умерили свой пыл и атаманствующие партизанские командиры — Тетерин-Петров, Гурко и другие, по-своему пользовавшиеся разбродом. Более мелкие из них, менее приспособленные к кропотливой систематической работе, как Шевченко, окончательно отошли от дела, перешли к пьянству и безделью. Зато стали повышаться акции дельных командиров, сторонников коммунистической партии.

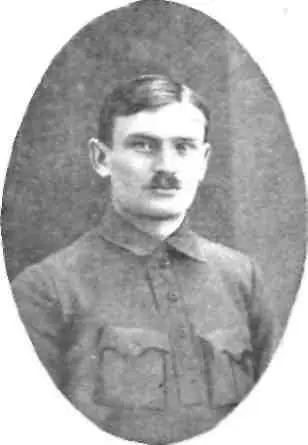

Тов. Ильюхов Н. К., командир 1-го Дальневосточного советского полка.

Тов. Титов, начальник штаба 1-го Дальневосточного советского полка.

Естественно, что надобность в Информационном бюро партизанских отрядов, о котором шла речь на съезде командиров в Чугуевке, теперь миновала: метод уговаривания и убеждения в тех случаях, когда он не приносил существенных результатов, теперь можно было с успехом заменить в отношении недисциплинированных элементов более радикальными способами воздействия. Первым шагом в этом направлении являлась ликвидация банды Козлова, которая составилась из бывших партизан, выродившихся в уголовный элемент. Козлов, в прошлом фельдшер сучанского партотряда, сколотил шайку «непримиримых» и, забыв, что эта непримиримость должна проявляться по отношению к контр-революции, всю свою энергию направил на грабежи и разбои среди мирного населения. Для ликвидации этой шайки нами была выслана экспедиция под командой т. Владивостокова. Почти все участники шайки были пойманы, преданы суду Ревтрибунала и в большинстве расстреляны, исключая таких, как шахтеры Старовойт и некоторые другие, случайно оказавшиеся в банде. По такому же методу была произведена расправа с другой, правда менее опасной бандой Астахова и с многими одиночными любителями легкой наживы. Окончательное истребление бандитствующих элементов затруднялось тем обстоятельством, что оперировавший в нашем районе партизанский отряд в 70—80 человек под командой названного Савицкого, не пожелавший в свое время влиться в 1-й Дальневосточный полк, выступил великодушным покровителем этих героев, стал скрывать их в своих рядах, демагогически заявляя, что этот элемент является истинным хранителем партизанских традиций и не может считаться нашим врагом. Впрочем, после того как, разуверившись в действительности словесных уговариваний, мы недвусмысленно пригрозили Савицкому пулеметами, он вынужден был выдать своих «друзей» Революционному трибуналу. Такие быстрые и решительные действия полка чрезвычайно благотворно подействовали на настроение крестьянства, которое переносило лишения не только от белых, но и от «своих» бандитов. Возами повезли к нам крестьяне хлеб, крупу, картошку, жертвуя всем, чтобы на этот раз партизаны оказались непобедимыми и окончательно разделались с буржуазно-помещичьей властью.

Красная армия к тому времени шаг за шагом продвигалась вперед. Она уже перевалила Уральский хребет, взяла Курган, Тюмень и шла все дальше вглубь Сибири. Белогвардейские газеты не стали помещать оперативных сводок по целым неделям. Так напр., с 1-го по 18-ое ноября не было никаких сведений о положении на фронте, и потом молчание было прервано лаконическим сообщением: «Сегодня в пять часов утра конница красных вступила в гор. Курган». Замалчивание белой прессой истинного положения вещей часто являлось источником самых неправдоподобных слухов о победах Красной армии. Чуть не каждый час приходили в штаб нашего полка крестьяне, рабочие, перебежчики колчаковской армии и сообщали, что большевистские аэропланы уже летают над Читой, Иркутском, что «штаб Троцкого» уже перешел в Ново-Николаевск и т. д. Каждому хотелось приблизить час гибели контр-революции; для этого к полученной весточке как-то невольно добавлялась новая деталь, создавалась новая версия, и слухи росли быстрее снежного кома. Наиболее изобретательные наши «информаторы» составляли в своих головах речи Ленина, Троцкого и благоговейно передавали их один другому, отдаваясь этому творчеству с такой искренностью и глубиной, что сами начинали верить своим выдумкам. Если же кому-либо приходилось прочитать в меньшевистской газете «Дальневосточная окраина» (флюгера которой стали поворачиваться под действием «западного ветра») статью какого-нибудь раскаивавшегося «защитника отечества», в которой в той или иной форме проводилась мысль о неизбежной гибели «противо-большевистского» движения, тогда… ну, тогда волна слухов вырастала до высоты Монблана. Однако эти слухи кроме положительной стороны имели и отрицательную: они покрыли густым мраком фантазии действительное положение дела и мешали правильной ориентировке. Своих советских газет мы не читали вот уже 19 месяцев. Это обстоятельство нередко порождало у нас сомнения и неуверенность в правильности своей линии. Если бы мы были лишены еще и партийного руководства, дело могло бы быть очень плохо. В самом деле. «Партизанская республика» на нашей далекой окраине за весь период гражданской войны была отрезана от мира со всех сторон густой щетиной контр-революционных и интервенционных штыков; она лишена была возможности сноситься с живым советским миром и некоторым образом воспроизводила собой исторический эпизод защиты Порт-Артура. Горсточка революционных борцов, заброшенных на далекие берега Тихого океана, предпочитала порабощению смерть и страдание. Но история делала свое дело. Теперь каждому стало ясно, что победителем из гражданской войны выйдут рабочие и крестьяне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: