Сергей Степанов - Век психологии: имена и судьбы

- Название:Век психологии: имена и судьбы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Степанов - Век психологии: имена и судьбы краткое содержание

«Век психологии: имена и судьбы» – собрание научно-биографических очерков, посвященных жизненному пути и научным открытиям выдающихся психологов. Используя широкую палитру фактов и гипотез, автор стремится показать, из каких источников черпали вдохновение великие ученые, как перипетии их личной судьбы повлияли на становление их научных воззрений. Вы узнаете много интересного о жизни таких замечательных деятелей, как Э. Фромм, В. Райх, Э. Берн, А. Р. Лурия, И. П. Павлов, Л. С. Выготский, Л. И. Божович и многих других.

Книга будет интересна специалистам-психологам, студентам психологических факультетов и всем, кто интересуется историей психологии.

Век психологии: имена и судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

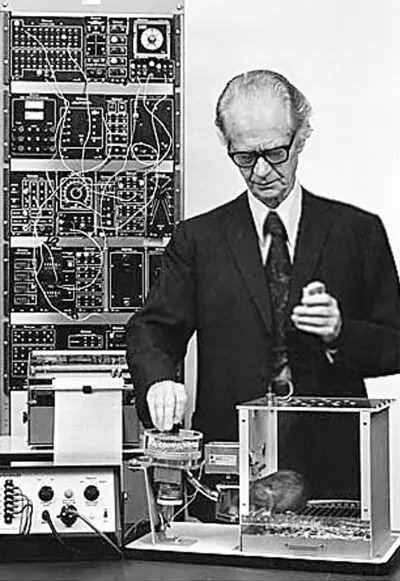

Научная библиография Скиннера весьма обширна: за полвека им было написано 19 крупных монографий и множество статей. Но самая ранняя публикация, принесшая ему известность, обычно упоминается даже в самых кратких списках его трудов. Это небольшая статья «Понятие рефлекса в описаниях поведения». Здесь впервые условный рефлекс трактовался не как реальный акт жизнедеятельности, присущий ей самой по себе, а как производное от операций экспериментатора.

В одной из своих последующих работ Скиннер писал, что за всю свою жизнь он имел только одну идею и эту идею выражает термин «управление» («контроль»), имея в виду управление поведением. Справиться с этой задачей экспериментатор способен лишь в том случае, если контролирует все переменные, под влиянием которых складывается и изменяется поведение организма. Он утрачивает власть над своим объектом, когда допускает его зависимость от гипотетических, ускользающих от прямого наблюдения внутренних факторов. Поэтому интерес для науки представляют только непосредственно фиксируемые отношения между экспериментально контролируемыми стимулами и последующими реакциями.

По мнению Скиннера, к гипотезам и дедуктивным теориям наука вынуждена прибегать там, где ее объектами выступают явления, недоступные прямому восприятию. Психология же находится в более выгодном положении. Взаимодействие факторов, порождающих поведенческие реакции, можно непосредственно увидеть. Для этого, однако, требуются специальные экспериментальные установки и схемы. Они подобны оптическим приборам, позволяющим обнаружить события, скрытые от невооруженного глаза. Таким прибором Скиннер считал изобретенный им экспериментальный ящик (названный впоследствии, вопреки протестам самого изобретателя, скиннеровским ящиком), в котором крыса или голубь, нажимая на рычажок или кнопку, получает подкрепление. Рычаг соединяется с самописцем, регистрирующим движение. Нажим на рычаг рассматривается в качестве образца и самостоятельной единицы «оперантной реакции» – очень удобной для фиксации, поскольку всегда можно однозначно определить, произошла она или нет. Дополнительные устройства позволяют соединять подкрепление с различными сигналами (звуковыми, световыми и т. п.).

Схема опыта может быть усложнена. Например, вместо одного рычажка перед крысой находятся два, тем самым ставя ее в ситуацию выбора. Из этого довольно простого набора элементов составляются самые разнообразные планы управления поведением. Так, крыса нажимает на рычаг, но получает пищу только тогда, когда загорается лампочка. В результате в дальнейшем при свете лампочки скорость реакции заметно возрастает. Или пища выдается лишь при нажиме с определенной силой. В дальнейшем движения требуемой силы появляются все чаще и чаще. Можно соединить движения в цепи (скажем, реакция на зеленый цвет ведет к появлению нового раздражителя – красного цвета, двигательный ответ на который подкрепляется). Экспериментатор может также широко варьировать время и порядок положительного и отрицательного подкрепления, конструируя различные «планы подкрепления».

Б.Ф. Скиннер в лаборатории

Скиннер отрицательно относился к статистическим обобщениям, считая, что лишь тщательная фиксация реакций отдельного организма позволит решить главную задачу психологии – предсказывать и контролировать поведение конкретных индивидов. Статистические данные, касающиеся группы (выборки), недостаточны для выводов. Имеющих предсказательную силу в отношении каждого из ее членов. Частоту реакций и их силу запечатлевают кривые, которыми, по Скиннеру, исчерпывается все, что позитивная наука способна сказать о поведении. В качестве образца такого типа исследований предлагалась работа Скиннера, выполненная им совместно с Ч. Ферстером, «Планы подкрепления» (1957), в которой были в 921 диаграмму данные о 250 миллионах реакций, непрерывно производившихся подопытными голубями в течение 70 000 часов.

Подобно большинству бихевиористов, Скиннер полагал, что обращение к физиологии бесполезно для изучения механизмов поведения. Между тем его собственная концепция «оперантного обусловливания» сложилась под влиянием учения Павлова. Признавая это, Скиннер разграничил два типа условных рефлексов. Он предложил отнести условные рефлексы, изучавшиеся павловской школой, к типу S . Это обозначение указывало на то, что в классической павловской схеме реакция возникает только в ответ на воздействие какого-либо стимула ( S ), то есть раздражителя. Поведение же в «скиннеровском ящике» было отнесено к типу R и названо оперантным. Здесь животное сперва производит реакцию ( R ), а затем реакция подкрепляется. В ходе экспериментов были установлены существенные различия между динамикой реакции типа R и выработкой слюноотделительного рефлекса по павловской методике.

По мнению Скиннера, ограниченность традиционной поведенческой формулы S – R состоит в том, что она не учитывает влияния результатов реакции на последующее поведение. Реакция рассматривается только как производное от стимула, только как следствие, но не как детерминанта, которая преобразует организм. Адекватная формула о взаимодействии организма со средой, писал Скиннер, всегда должна учитывать три фактора: 1) событие, по поводу которого происходит реакция, 2) саму реакцию, 3) подкрепляющие последствия. Эти взаимоотношения являются несравнимо более сложными, чем отношения между стимулом и реакцией.

Так наметился принципиальной важности переход от линейного представления о поведении к утверждению роли обратной связи в построении реакций. В этой роли выступало подкрепление, производящее отбор и модификацию реакций. Разработанная Скиннером и его последователями техника «оперантного обусловливания» получила в Соединенных Штатах широкое применение в различных областях практики. Установка на то, чтобы приложить принципы оперантного бихевиоризма к решению практических задач разного рода, придала этому направлению широкую популярность далеко за пределами психологии. Оперантную технику стали использовать при воспитании умственно отсталых детей, лечении невротиков и психически больных. Во всех случаях модификация поведения достигается за счет постепенного подкрепления. Например, больной вознаграждается за каждое действие, ведущее шаг за шагом к цели, предусмотренной схемой лечения.

В годы II мировой войны наблюдение за склевыванием пищи обученными голубями привело Скиннера к изобретению особых управляемых снарядов. Однако это изобретение не было применено на практике. (Эта идея Скиннера много лет назад была иронично спародирована датскими кинематографистами: в комедии «Бей первым, Фредди!» специально обученные голуби оказываются подменены в чреве ракеты обычными почтовыми голубями, которые приучены… возвращаться домой).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: