Дэвид Годман - Воспоминания о Рамане Махарши. Встречи, приводящие к трансформации

- Название:Воспоминания о Рамане Махарши. Встречи, приводящие к трансформации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ганга»b2a35bc8-f872-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906154-44-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Годман - Воспоминания о Рамане Махарши. Встречи, приводящие к трансформации краткое содержание

Сборник рассказов-воспоминаний выдающихся учеников Шри Раманы Махарши, одного из величайших духовных учителей XX века, знаменитого мощью своего Присутствия.

Эти рассказы – прекрасные и трогательные примеры того, как сила, милость и любовь этого человека трансформировали тех, кого судьба привела к нему. Через некоторых из них случилось просветление.

В этом сборнике приводится также история коровы Лакшми, достигшей Освобождения в момент смерти милостью Бхагавана Раманы.

Эти проникновенные рассказы способствуют более полному и глубокому пониманию учения Раманы Махарши, поскольку оно проиллюстрировано здесь многочисленными историями из его жизни и беседами с ним.

Даже просто чтение о таких людях очищает нас и дарует вдохновение идти к духовной и человеческой реализации.

Воспоминания о Рамане Махарши. Встречи, приводящие к трансформации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В философии индуизма слово «пратьякша» означает непосредственное переживание, возникающее при контакте органов чувствс их объктами, и это считается наиболее прямым знанием. Бхагаван, как и в других случаях, говорит здесь, что только осознавание Самости можно назвать такими словами, как «сакшат» или «пратьякша», поскольку все остальные переживания не являются непосредственными – они опосредованы индивидуальным «я».

Бхагаван ссылается на этот ответ в книге «День за днем с Бхагаваном», 11 октября 1946 г.:

«В этой связи [Бхагаван] вспоминает, что, отвечая на вопрос Шармы, он процитировал „Шри Рамана Гиту“: „Состояние сахаджа (естественное состояние), переживаемое в ходе практики, называется упасана “.

Бхагаван еще раз повторил многое из того, что он сказал профессору Шарме, и добавил: «Мы говорим, что не можем увидеть то, что для нас наиболее очевидно и непосредственно, – нашу Самость. С другой стороны, мы говорим, что то, что мы видим лишь этими глазами, – пратьякша (непосредственное восприятие).

Прежде чем что-то будет увидено, должен существовать тот, кто видит. Вы сами – око, которое видит. И все равно вы говорите, что не знаете око, которое видит, а знаете только видимые вещи. Но что может быть видимым для Самости, Бесконечного Ока, о котором идет речь [в четвертом стихе] „Улладу Нарпаду“? Вы хотите сакшаткарам . Вы сейчас делаете «карам » (делаете из переживания) все эти вещи, т. е. овеществляете это, рассматриваете все эти вещи как реальные, делая реальным то, что реальным не является. Если вы отказываетесь от этого карам из вашего текущего сакшаткарам того, что нереально, – остается то, что реально, или сакшат ».

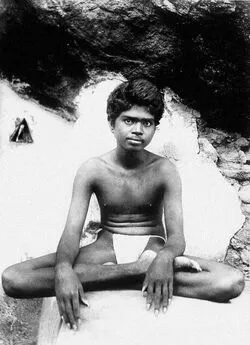

В другой раз Шри Бхагаван в разговоре со мной объяснил, как самопроизвольная реализация Самости позволила ему проскочить все стадии, которые обычно проходят духовные искатели.

«Некоторые, – сказал он, – начинают с изучения в юности литературы. Затем они наслаждаются мирскими благами, пока не почувствуют пресыщения. Затем, когда вступают в зрелый возраст, обращаются к ведантической литературе. Они идут к гуру и получают посвящение, а затем у них начинается процесс шравана-манана-нидидхьясана [126], что в конечном итоге приводит к самадхи. Это обычный и стандартный путь к освобождению. Он называется крама-мукти (постепенное освобождение). Но меня захватило врасплох акрама-мукти (внезапное освобождение) еще до того, как я начал проходить первую стадию».

Шри Бхагаван засмеялся и добавил: «Итак, теперь, когда ко мне приходят мысли обо всем этом, я не знаю, что с ними делать».

Когда я приезжал в ашрам в предыдущий раз, я спросил Шри Бхагавана о мукти (освобождении) и получил следующий бескомпромиссный ответ:

Бхагаван:Невозможно спрашивать о мукти, поскольку мукти означает освобождение от оков, а это подразумевает присутствие оков в данный момент. Оков нет, а следовательно, нет и мукти .

Вопрос:В шастрах (писаниях) говорится о [мукти] и его стадиях.

Бхагаван:Шастры – не для мудрых, мудрые не нуждаются в них; невежественные же не хотят их. Только мумукшу (жаждущие освобождения) с почтением относятся к шастрам. Это означает, что шастры – не для мудрости и не для невежества.

Бхагаван реализовал Самость необычным способом, и поэтому его подход к проблемам, с которыми люди обращались к нему, был таким же необычным. Его ответы на вопросы никогда не были трудными для понимания или книжными – они всегда были простыми и прямыми. Подобно Иисусу, он говорил как непосредственно сведущий; его слова не были взяты из книг или услышаны от кого-то – это было его непосредственное переживание и знание. Он говорил то, что знал, и он знал то, что говорил. Он смотрел в причину любого вопроса и упрощал условия задачи. Он не использовал специальных терминов, только запутывающих слушателей, – напротив, к своим ответам он давал простые конкретные иллюстрации, из которых было абсолютно ясно, что он хотел сказать.

Шри Бхагаван мог производить впечатление образованного человека, если того требовала ситуация. Посреди обычного разговора он мог внезапно привести длинную дословную цитату из какого-нибудь писания или научного труда. Причем он цитировал не только общеизвестные тексты, такие как упанишады или «Бхагавад-гита». Как ученый, изучавший духовную литературу на санскрите и языке телугу, я считал себя довольно образованным человеком. Я был знаком с классическими индуистскими текстами, а также с обширными областями светской литературы, но Шри Бхагаван иногда поражал меня и всех присутствующих, приводя в контексте беседы цитаты из источников и текстов, о которых я даже никогда не слышал. Шри Бхагаван как-то раз объяснил, как он приобрел все эти знания.

«Я просто пребывал в безмолвии, – сказал он. – Люди, говорящие на разных языках, приходили ко мне и произносили речи, выставляя напоказ свою начитанность. Все, что стоило запомнить, осталось в моей голове».

Сам стиль речи Шри Бхагавана был уникальным. Его обычным состоянием было безмолвие. Он говорил так мало, что случайные посетители, видевшие его в течение короткого времени, интересовались, разговаривает ли он вообще. Чтобы задать ему вопрос и добиться от него ответа, нужно было владеть искусством самоконтроля.

Искреннее сомнение, серьезный вопрос никогда не оставались без ответа, хотя иногда само его молчание было лучшим ответом на некоторые вопросы. От вопрошающего требовалось умение терпеливо ждать. Чтобы увеличить свои шансы на хороший ответ, нужно было задать простой и краткий вопрос. Затем надо было молчать и внимательно слушать. Шри Бхагаван не торопился давать ответ. Через некоторое время он начинал говорить медленно и с паузами. По мере того как он говорил, его речь становилась живее. Она была похожа на моросящий дождик, который постепенно усиливается и превращается в ливень. Иногда он мог говорить часами, держа слушателей в благоговейном оцепенении. Но пока он говорил, нужно было хранить абсолютное молчание и не встревать со своими комментариями. Любое вмешательство в его монолог обрывало нить его рассказа, и он сразу же замолкал. Он никогда не вступал в дискуссию, никогда ни с кем не спорил. В действительности, когда он говорил, это была не точка зрения, не мнение – это было излияние живого света, проявлявшегося в виде слов, дабы рассеять мрак невежества. Он говорил, чтобы заставить человека обратить свой взор вовнутрь, чтобы он мог увидеть свет истины внутри себя.

Вплоть до конца 1930-х гг. преданные приносили подношения пищи Шри Бхагавану и ожидали от него, что он попробует их сразу же, чтобы их тут же могли раздать всем присутствующим как прасад . Шри Бхагаван позволял это, несмотря на то, что вынужден был съедать слишком много сладостей – как правило, большинство подношений составляли именно они. Однажды вечером Шри Бхагаван в шутку позавидовал храмовому «Бхагавану» [божеству].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: