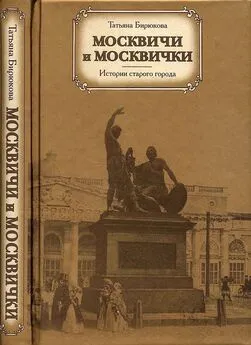

Татьяна Бирюкова - Москвичи и москвички. Истории старого города

- Название:Москвичи и москвички. Истории старого города

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, Олимп

- Год:2009

- ISBN:978-5-271-23796-6, 978-5-7390-2340-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Бирюкова - Москвичи и москвички. Истории старого города краткое содержание

Новая книга известного москвоведа Т. З. Бирюковой открывает перед читателем яркую панораму столичной жизни былых времен, живые и яркие образы московских жителей, знаменитых и давно позабытых, которые радовались и горевали, трудились и праздновали, рождались и умирали в Москве. Книга охватывает период с XVI до начала XX века. В ней использованы уникальные архивные материалы, в том числе и иллюстративные, благодаря которым удалось воссоздать историю повседневной жизни горожан, чьи образы оживают на страницах книги и помогают читателю погрузиться в атмосферу старой Москвы. Особый интерес представляют главы, посвященные москвичкам, их положению в обществе и семье, в том числе и женщинам, вынужденным стать проститутками.

Москвичи и москвички. Истории старого города - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Было и такое высказывание «Недавно убитый на дуэли поэт Мусин-Пушкин… был изгнан из России за либеральный образ своих мыслей». Или другое о том, что Пушкин начал «… свое образование с Петербургской академии» . А также: «…он стал рано и с успехом упражняться в обращении со всякого рода оружием и сделался опасным «бретером» , «Er war ein gelehrter, aber ein russischer und dürch und dürch Russe (перевод: Он был учен, как может быть русский, которым он был душою и плотью)».

Еще писали:

«Он никогда не покидал пределов своего отечества и знал об остальных краях Европы только по рассказам либо своих земляков, либо иностранных уроженцев тех краев. Тем не менее он говорил с редким совершенством по-немецки и по-французски, был знаком с нашими классическими писателями и вообще имел глубокие познания (sein Wissen überhaubt tief)… Пушкин очень остроумно рисовал карикатуры. С куском мела в руке он каждый вечер обходил карточные столы и на их углах чертил портреты партнеров. Эти насмешливые изображения служили предметом беспрестанной потехи присутствующих.

Затем он сам садился к столу и вставал из-за него лишь около 10 часов для ужина, а поужинав, опять играл вплоть до утра. Жизнь его делилась между страстью к картам и к поединкам… Его напускной цинизм доходил до бесстыдства. Своих гостей он принимал, лежа в постеле без всякой одежды. Противоречием в характере этого, проникнутого резким национальным духом, русского человека было то, что он не обращал никакого внимания на религию и с особенным усердием старался казаться атеистом… Он легко поддавался смеху».

Любопытным был в газете и следующий фрагмент из жизни поэта. В нем говорилось, что:

«Император Александр прикомандировал Пушкина к управлению Бессарабией, где Пушкин стал серьезно заниматься политикой и ограничился воспеваниям в стихах лишь исключительно посещаемых им местностей этого края».

А также далее:

«Азию постигло нашествие саранчи, которая проникла в Бессарабию. Губернатор собрал мужиков и солдат, которые должны были стучать в медную посуду и бить в барабаны, чтобы шумом пугать и прогонять насекомых. В случае же, если шум не подействует, то для пожирания саранчи были припасены свиньи. Губернатор поручил Пушкину начальство над этой экспедицией, но последний отклонил от себя оказываемую ему честь, ссылаясь на то, что он не умеет ни убивать насекомых, ни пасти свиней».

Однако на самом деле Пушкина послал на саранчу не губернатор, а наместник Новороссии граф Воронцов, и притом дело происходило не в Бессарабии, а в Одессе в 1824 году.

Один журналист поведал:

«Пушкин был невелик ростом, имел курчавые волосы и выразительное лицо, искаженное оттенком иронии. Он написал очень много такого, что сохранилось в памяти парода и получило широкое распространение. Он сочинил также пиэсу в стихах под заглавием «Фауст».

Смерть великого русского писателя не произвела на обывателей в Германии особенно сильного впечатления. И в 1837 году внимание немецких газет к личности Пушкина было обращено не столько его произведениями, сколько — подробностями злополучной дуэли.

В то же самое время россияне с большим опозданием узнали об истинной причине смерти поэта.

Так, «Северная пчела» упомянула без объяснений причин трагедии о «непродолжительных предсмертных страданиях поэта». В Москву же грозная весть о кончине дошла лишь через несколько дней. И 6 февраля в № 11 «Московских ведомостей» было повторено петербургское сообщение от 31 января. Немецкая «Sankt-Peterburger Zeitung» в своем февральском № 25 (вослед за № 24 от 31 января «Петербургских ведомостей») сообщила о том, что «Пушкин был как будто внезапно вырван смертью в полном расцвете своих творческих сил».

Русские цензурные условия того времени не позволяли газетам упоминать об истинных причинах насильственной смерти Пушкина. Они стали официально известны русской общественности только через 2,5 месяца из приговора о разжаловании и высылке за границу Дантеса «за вызов на дуэль и убийство камер-юнкера Пушкина». Приговор был утвержден 18 марта. Информацию о том опубликовала лишь 12 апреля «Северная Пчела» в № 81 и 15 апреля «Русский инвалид» в № 94.

Издатели-иностранцы через своих корреспондентов раньше русских были информированы о дуэли Пушкина. Они срочным порядком оповестили своих читателей через статьи на этот счет. И так, как смогли.

Не лишним будет отметить, что впервые «Евгений Онегин» появился на немецком языке в рифмованном переводе Липперта в 1840 году.

По мнению М. А. Веневитинова, исследовавшего посмертные о Пушкине немецкие публикации, «любопытство немцев было возбуждено прежде всего скандальными подробностями романических похождений Дантеса». А свое отношение к Пушкину немцы тогда «во многом позаимствовали из французских повременных изданий, отражавших события в связи с участием в нем своего соотечественника француза (Zeitgenosse)».

Именно смерть поэта, его трагическая судьба явились причиной проникновения его произведений в область западно-европейских культур.

Памятники на Скобелевской

Апрельскими днями 1147 года русский князь Юрий Долгорукий написал письма-приглашения на пиршество в свою усадьбу на Боровицком холме. В одном из них, найденном историками, он упомянул наименование своего владения на реке Москве. Это письмо было первым по дате среди найденных исследователями. Поэтому условным основателем города Москва стал Юрий Долгорукий. История установки памятника ему, а также других важных символических сооружений на этой — одной из центральных — площадей Москвы, весьма любопытна.

На пустом пространстве перед генерал-губернаторским домом (ныне — Тверская улица, 13; до расширения и перестройки улицы в советское время дом числился под номером 31) в старину не было никаких особых отметин. Эта земля принадлежала Кремлевской экспедиции, а в 1809 году по распоряжению ее начальника П. С. Валуева была отдана гражданскому ведомству.

В начале XIX века напротив дома, на довольно значительном расстоянии, поставили пожарную каланчу над полицейской Тверской частью. Каланча симпатично украшала город и выполняла все свои прямые обязанности по противопожарной безопасности центра Москвы. Сама просторная площадь была очень неприглядной и использовалась как место для разворотов городских экипажей и стоянка транспортных средств.

Перед домом генерал-губернатора (резиденцией главы города и губернии) собирали москвичей, чтобы они могли прослушать зачитываемые с его балкона городские постановления, распоряжения, разного рода приветствия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ирина Базаркина - Проклятие Старого города [litres]](/books/1146807/irina-bazarkina-proklyatie-starogo-goroda-litres.webp)