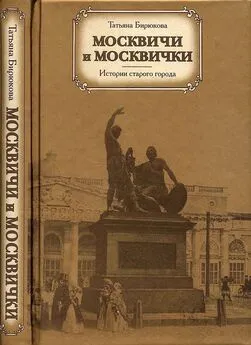

Татьяна Бирюкова - Москвичи и москвички. Истории старого города

- Название:Москвичи и москвички. Истории старого города

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, Олимп

- Год:2009

- ISBN:978-5-271-23796-6, 978-5-7390-2340-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Бирюкова - Москвичи и москвички. Истории старого города краткое содержание

Новая книга известного москвоведа Т. З. Бирюковой открывает перед читателем яркую панораму столичной жизни былых времен, живые и яркие образы московских жителей, знаменитых и давно позабытых, которые радовались и горевали, трудились и праздновали, рождались и умирали в Москве. Книга охватывает период с XVI до начала XX века. В ней использованы уникальные архивные материалы, в том числе и иллюстративные, благодаря которым удалось воссоздать историю повседневной жизни горожан, чьи образы оживают на страницах книги и помогают читателю погрузиться в атмосферу старой Москвы. Особый интерес представляют главы, посвященные москвичкам, их положению в обществе и семье, в том числе и женщинам, вынужденным стать проститутками.

Москвичи и москвички. Истории старого города - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соединенный хор Чудова монастыря и хоровая капелла Иванова запели «Вечная память».

Н. И. Гучков произнес речь. По ее окончании хор болгарских учительниц, приехавших на открытие памятника освободителю их родины от турецкого ига, стройно пропел «Боже, царя храни!» Все выслушали пение с обнаженными головами, под конец кричали «Ура!».

Народ на Тверской был взволнован. Из открытых настежь окон генерал-губернаторского дома глядели десятки пар глаз сестер милосердия различных общин «Красного Креста». Эти женщины время от времени выкрикивали восторженные приветствия в адрес Великого князя.

Хорошее впечатление оставил парад войск Московского гарнизона всех родов оружия. Шествие проводилось церемониальным маршем по Тверской улице: от Газетного переулка к Страстному монастырю. Во время возложения венков игрался «Скобелевский марш». Пела капелла Ф. А. Иванова, которая исполняла музыкальные произведения в этот день совершенно безвозмездно.

Венки на памятник возложили депутации от Орловского общества ревнителей военных знаний (депутация в 20 человек); от сподвижников генерала; от свиты Его Императорского Величества государя Императора (представитель — генерал-адъютант Васильчиков); от роты дворцовых гренадер; от Всероссийского национального союза; от Кавалергардского Ее Императорского Величества Государыни Императрицы полка (в нем Скобелев начал службу); от лейб-гвардии Гродненского гусарского полка (в нем генерал Скобелев получил первое боевое крещение); от 64-го пехотного Казанского полка (в списках которого он значился); от 14-го Туркестанского стрелкового генерала Скобелева полка; от 16-й пехотной дивизии (которою в 1877–1878 годах командовал); от 4-го армейского корпуса; от Генерального штаба; от Императорской Николаевской военной академии; от города Скобелева; от Ферганской области; от Ферганского губернатора; от Туркестанского дивизиона (личный состав которого был набран из потомков туркменов, покоренных Скобелевым); от военного губернатора Ферганской области и много-много других…

Прошел всего лишь год после открытия памятника, а он уже нуждался в реставрации — оксидировке. Из-за скверного влияния городского воздуха металлические части стали окисляться. Появились грязно-зеленоватые потеки, которые испортили гранитную поверхность пьедестала. Городское управление поначалу посчитало достаточным ограничиться чисткой поверхности памятника, но потом решило заново оксидировать бронзовые фигуры. На исправление памятника Управа выделила 1200 рублей.

Между тем в одной из газет конца того же 1913-го года прошла информация о том, что полковник П. А. Самонов завершил работу над скульптурной композицией Кочубею и Искре (убитых по приказу Мазепы) для установки в Киеве. Скульптор был уже не подполковником: после создания своего шедевра в Москве он был повышен в воинском звании.

По имени народного любимца-генерала московская площадь стала называться «Скобелевской». Такое наименование сохранялось до ленинского декрета о монументальной пропаганде. То есть до 1918 года, когда бронзовый памятник «белому генералу» был безжалостно распилен «на пушки» по той причине, что рядом с московским штабом революции (дом генерал-губернатора был превращен в Моссовет) подобный «символ белогвардейцев» (а по сути — русских героев) оказался неуместным. Топоним изменился — площадь стала называться «Советской».

7 ноября 1918 года на этой площади, согласно декрету, открыли обелиск Конституции. Вскоре его дополнили статуей Свободы (скульптор Н. А. Андреев). Получилась новая композиция.

Лицом статуя, изображавшая стремление в свободные небеса, была ориентирована строго на Запад. В ту же сторону она махала свободной от посторонних предметов рукой. От далекого американского символа (в прибрежных водах Нью-Йорка) женщина отличалась отсутствием факела и оригинального головного убора. Но у нашей статуи Свободы были в наличии барельефные крылья, переходившие на обелиск Конституции. Что же касалось платья, то наша женщина почему-то имела одеяния лишь в нижней половине тела и в верхней — практически мужскую грудь. Видимо, в нашей стране свобода относилась в равной мере к людям противоположных полов.

Этот памятник долгое время рисовался в центре герба города Москвы. С такой эмблемой на своих вагонах городские трамваи развозили москвичей по разным районам. Также изображение герба было помещено на перилах главного моста через Москва-реку — Большого Каменного. Сейчас, пожалуй, только на этом сооружении можно увидеть сохранившийся скульптурный барельеф старого герба столицы.

Не могу удержаться, чтобы не добавить в рассказ о Тверской площади плановые соображения властей по ее реконструкции.

В августе 1923 года Тверская пожарная часть окончательно была обречена на снос. На ее месте предполагалось соорудить портик с лоджиями, а позади — аркаду. В эффектную колоннаду поместились бы статуи рабочего, крестьянина, других тружеников. «Далее, вглубь, площадь разбивается под итальянские террасы с лестницами и стены, обработанные вытесанным камнем. На этих террасах будут находиться фонтаны, памятники, цветочные клумбы и лиственные насаждения … А в части, прилегающей к Большой Дмитровке, будет выстроено трехэтажное здание, в котором будет находиться музей, читальный зал и т. д. Вся площадь будет окаймляться проездом в форме прямоугольника. Все работы ведутся московской государственной конторой «Мосстрой» по проектам академика архитектуры Щусева и архитектора Ильи Волосова. За работами наблюдают инженер Гублер и его помощник Н. Пещеров» — с таким сообщением были ознакомлены читатели журналов по коммунальному хозяйству.

Через восемь лет после открытия обелиска Конституции за монументом, на месте упраздненной полицейской части с пожарной каланчой был построен корпус Института марксизма-ленинизма. Перед этим домом, практически за спиной статуи Свободы, в 1940 году установили памятник сидящему в задумчивости Ленину (работы скульптора С. Д. Меркурова).

Новая фигура вождя мировой революции, видимо, ожидала отрыва от земли «свободной» статуи при обелиске. Странное наблюдение Ленина за устремлением «Свободы» вдаль затянулось до мая 1941.

За месяц до начала войны на Советской площади прогремел не случайный, а запланированный властями, взрыв. Статуя Свободы и обелиск Конституции рассыпались на мелкие кусочки. Москвичам этот акт разрушения объяснили как плохое состояние материала памятника. В те дни один сердобольный проходивший мимо москвич, оказавшийся знатоком-историком (предположительно, это был директор ГТГ), подобрал женскую голову статуи и отнес в Третьяковскую галерею. Там она до сих пор и пребывает.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ирина Базаркина - Проклятие Старого города [litres]](/books/1146807/irina-bazarkina-proklyatie-starogo-goroda-litres.webp)