Игорь Аронов - Кандинский. Истоки. 1866-1907

- Название:Кандинский. Истоки. 1866-1907

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Гешарим»862f82a0-cd14-11e2-b841-002590591ed2

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93273-318-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Аронов - Кандинский. Истоки. 1866-1907 краткое содержание

Книга И. Аронова посвящена до сих пор малоизученному раннему периоду жизни творчества Василия Кандинского (1866–1944). В течение этого периода, верхней границей которого является 1907 г., художник, переработав многие явления русской и западноевропейской культур, сформировал собственный мифотворческий символизм. Жажда духовного привела его к великому перевороту в искусстве – созданию абстрактной живописи. Опираясь на многие архивные материалы, частью еще не опубликованные, и на комплексное изучение историко-культурных и социальных реалий того времени, автор ставит своей целью приблизиться, насколько возможно избегая субъективного или тенденциозного толкования, к пониманию скрытых смыслов образов мастера.

Игорь Аронов, окончивший Петербургскую Академию художеств и защитивший докторскую диссертацию в Еврейском университете в Иерусалиме, преподает в Академии искусств Бецалель в Иерусалиме и в Тель-Авивском университете. Его научные интересы сосредоточены на исследовании русского авангарда.

Кандинский. Истоки. 1866-1907 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Воскресенье Кандинский стремился, как он писал Габриэле в феврале 1904 г. об эскизе к масляной картине (ФМ, 613), к «декоративной композиции в солнечных красках» с музыкальной экспрессией: «Страстные, богатые, торжественные краски, которые должны звучать подобно ff [173]в оркестре» [174]. Интенсивные золотистые тона, плоские мазки и ритмическая структура сближают Воскресенье с византийскими и русскими мозаиками, в которых доминантный золотой цвет символизирует святость [175]. Солнечные краски создают настроение, напоминающее пасхальное. В народной православной традиции праздник Пасхи, воскресения Христова ( светлое воскресенье ) ассоциируется с солнцем, светом и весенним обновлением природы. В этот день, по поверью, солнце «играет» в небе, принося радость в мир.

В Воскресенье Кандинский разработал левую часть композиции Древнерусского . Он поместил мужчину с посохом и женщину в белом головном уборе в центр изображения и превратил всадника в красном на белой лошади в копьеносца, движущегося к городу. В Золотом парусе ( ил. 44 ) герой Кандинского покидает родную землю, отправляясь на поиски солнечной страны. В Воскресенье он обретает ее. Вместе с тем резкие контрасты света и тени звучат напряженно. Копьеносец Кандинского остается одиноким в этом идиллическом мире [176].

Глава седьмая

Композиция символов

1905

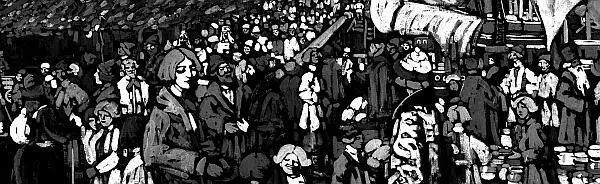

На обороте: В. Кандинский. Приезд купцов. Фрагмент

Древнерусский странствующий рыцарь

В конце сентября 1904 г. Кандинский принял окончательное решение оставить Анну ради Габриэлы. Начался новый период в его жизни, трехлетний период странствий по свету. В 1905 г. он продолжал писать сцены бидермейера. Рыцарская романтика западного (германского) средневековья почти полностью исчезла из его работ. Основная же линия развития его символизма между 1905 и 1907 гг. определялась русскими темами, в которых постепенно нарастало отражение переживаний, связанных с Первой русской революцией. В Древнерусском рыцаре (первая половина 1905; ил. 54 ) герой Кандинского, погруженный в размышления, медленно едет на коне по дороге. За его спиной пейзаж с далеким городом на холме, березовой рощей и парусными судами в заливе [177]. В русской сказке о Жар-птице Иван-царевич в поисках дороги к своей цели подъезжает к каменному столбу, надпись на котором предлагает ему выбрать один из трех опасных путей [178]. Виктор Васнецов использовал этот мотив в картине Витязь на распутье (1882; ГРМ). Витязь Кандинского находится на внутреннем распутье. Отвернув голову от города, он не столько думает о выборе пути, сколько занят вопросом о цели и смысле своего странствия. Его меланхолия и внутренняя неуверенность контрастируют с размеренной поступью коня.

В начале октября 1904 г. Габриэла и Кандинский встретились во Франкфурте. 16 октября она вернулась в Бонн к своей семье, а Кандинский поехал в Одессу, где оставался с 22 октября по 11 ноября. В ноябре 1904 г. Кандинский писал Габриэле из Одессы, что он «бездомен, как вечный жид [der ewige Jude]!, странник без дома и земли» [179]. Его мать была погружена в тревогу о своем сыне Владимире, сводном брате Кандинского, призванном на войну с Японией. Кандинский не мог говорить с ней о своих проблемах. Отцу он также не сказал о своем разрыве с Анной [180]. Он жаловался Габриэле, что никто не понимает его. Мир казался ему противоречивым, состоящим из «грязи и красоты». Он чувствовал и собственную противоречивость, сравнивая себя с Дон Жуаном, быть которым он не хотел [181]. Он писал с болью, что Анна «перестала понимать» его, и сомневался, сможет ли понять его Габриэла. Он спрашивал ее, должен ли он открыть ей или скрыть от нее свою боль [182].

Внутреннее состояние Кандинского изменилось в начале декабря 1904 г., когда он приехал из России в Бонн, где его ждала Габриэла. Из Бонна они отправились в Тунис и оставались в Северной Африке с конца декабря 1904 г. по апрель 1905 г. Еще в марте 1904 г. Кандинский обещал ей «золотое время», когда они «пойдут вместе рука об руку по жизни», и будут жить «как единое целое» [183]. Габриэла отвечала: «Я жду, что настанет время, когда мы будем вместе и сможем работать вместе – тогда я даже помогу тебе гравировать <���…>. Я хотела бы вышить жемчугом сумку по твоему рисунку» [184]. В Тунисе их мечта о счастье, основанном на любви и совместном творчестве, казалось бы, сбылась. Они писали вместе тунисские пейзажи. Габриэла делала декоративные вышивки по эскизам Кандинского [Barnett 1995: 26]. Но когда они вернулись в Европу, в их отношениях снова произошли изменения. В Портрете Габриэлы Мюнтер (лето 1905; ФМ, 30), выполненном Кандинским в Дрездене, чувствуется ее печаль, даже упрек в глазах. Их мечта о «золотом времени» еще не исполнилась.

Переживания Кандинского в начале его жизни с Габриэлой отразились в его мифе об одиноком странствующем русском витязе. На идеально-символическом уровне образ Древнерусского рыцаря означает, что духовное искание не может удовлетвориться найденной истиной, но продолжается бесконечно. Как утверждал Валерий Брюсов в 1901 г., «мысль – вечный Агасфер, ей нельзя остановиться, в ее пути не может быть цели, ибо эта цель – самый путь» [Брюсов 1975: 51–71]. В Древнерусском рыцаре Кандинский выразил необходимость на новом витке духовных исканий вернуться к своему источнику, символизируемому древнерусским городом, внутренним городом художника. Большая гуашь Приезд купцов (1905; ил. 55 ) воплощает это возвращение Кандинского к своим корням с целью переосмыслить свою жизнь.

«Приезд купцов»

Прежние искания Кандинским лирического образа «золотой осени», иконографии духовного города и мозаичного живописного стиля получили разработанную форму в Приезде купцов . Эта гуашь развивает тему гравюры Гомон ( ил. 36 ) в красочный образ древнерусской жизни. Купеческие корабли прибыли издалека. Пристань превратилась в шумный торг, куда направляется толпа, выходящая из города. Людской поток сопоставлен с синей рекой, текущей из бесконечной дали и огибающей холм с городом. Человеческая жизнь гармонично сливается с природой. «Я писал эту картину, – писал Кандинский, – как выражение моей любви к России. Я старался передать музыкальный характер России» [185].

В «Ступенях» Кандинский связал Приезд купцов с идеей композиции. Вспоминая свой путь к созданию картинной композиции с первых лет в Мюнхене до 1910 г., он писал:

Все же блуждание с этюдником в руках <���…> казалось мне менее ответственным, нежели картинные мои попытки, уже и тогда носившие характер – частью сознательный, частью бессознательный – поисков в области композиции. Само слово композиция вызывало во мне внутреннюю вибрацию. Впоследствии я поставил целью своей жизни написать «Композицию» <���…>. Раз в жару тифа я видел с большой ясностью целую картину <���…>. Через несколько лет, в разные промежутки я написал «Приезд купцов», потом «Пеструю жизнь» и, наконец, через много лет в «Композиции 2» мне удалось выразить самое существенное этого бредового видения <���…>. С самого начала уже одно слово «Композиция» звучало для меня как молитва. Оно наполняло душу благоговением [Кандинский 1918: 25].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: