Никита Покровский - Генри Торо

- Название:Генри Торо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Покровский - Генри Торо краткое содержание

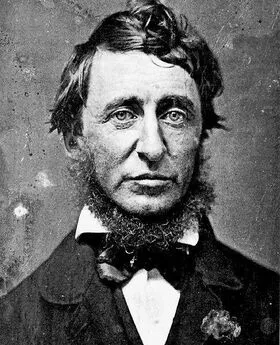

В книге дано целостное представление о мировоззрении и жизненном пути оригинального американского мыслителя XIX в., философа-романтика и писателя Генри Торо, творчество которого оказало существенное влияние на развитие американской культуры и мировоззрение ряда крупных мыслителей других стран.

Для широкого круга читателей.

Генри Торо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поиски ответа на него не прекратились и после исчезновения классического романтизма. В позднейшее время идея влияния природы на нравственность высказывалась самыми различными мыслителями, а современная экологическая ситуация придает ей особую значимость.

Обращались к этой идее и видные советские философы, писатели, педагоги. Так, В. А. Сухомлинский выдвинул проблему «воспитания природой» на одно из первых мест: «Мы учим детей: человек выделился из мира животных и стал одаренным существом… потому, что увидел глубину синего неба, мерцание звезд, розовый разлив вечерней и утренней зари… Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика… услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни» (39, 157). Сухомлинский рассматривал природу не как самодовлеющий фактор, а как один из наиболее существенных компонентов общего эстетического фона, окружающего человека в его созидательной деятельности. Эстетическое окружение, и прежде всего окружение природное, пробуждает чувство радости и стремление к активной деятельности. «Красота сама по себе не содержит никакой магической силы, которая воспитывала бы в человеке духовное благородство. Красота воспитывает нравственную чистоту, человечность лишь тогда, когда труд, создающий красоту, очеловечен высокими нравственными побуждениями, прежде всего проникнут уважением к человеку» (там же, 163).

В то же время Сухомлинский считает, что становление личности, как филогенетическое, так и онтогенетическое, определяется не только трудовой деятельностью, но и осознанием гармонического строя окружающего мира. Формирование эстетического вкуса и идеала, считал Сухомлинский, неразрывно связано с эстетическим воспитанием.

Этическое и эстетическое — это, по его мнению, явления одного порядка, взаимно обусловливающие друг друга. Через красивое к человеческому — вот генеральный тезис теории эстетического воспитания Сухомлинского. Красоту природы он насыщает социальной значимостью. По его мнению, эстетическое освоение ландшафта предполагает гармоническое единство созерцательного, оценочного и практического моментов. Для советского педагога нравственное значение природы проявляется не просто в том, что человек осваивает ее красоту, но в том, какими побуждениями он руководствуется, какие цели он ставит перед собой и, наконец, какие практические шаги он совершает, чтобы сохранить и приумножить красоту природы. Все эти аспекты рассматриваются Сухомлинским в их единстве. А материалистический взгляд на природу исключает понимание связи природы и духа как «магической», «таинственной», о которой писали немецкие романтики, а также Эмерсон, Торо и Гумбольдт.

Для романтиков индивидуальное созерцание природы было единственным способом освоения ее красоты. Сухомлинский также признавал значение индивидуального созерцательно-эмоционального опыта освоения природы. Однако еще большее значение он придавал практической деятельности по охране природных богатств, в процессе которой осуществляется влияние природы на нравственность. Мораль, по мнению Сухомлинского, — явление сугубо социальное, она не может «истекать» из природы, как это считали романтики и Торо, хотя и не подлежит сомнению, что природа оказывает большое влияние на человека.

Путь к прекрасному и возвышенному абсолютно немыслим без гуманистического коллективизма, без единства эмоционального переживания и общественно-практической деятельности.

Даже в тех случаях, когда человек остается один на один с природой (Робинзон на необитаемом острове или Торо в лесной хижине), он никогда не выступает в виде изолированной духовной монады. Человек всегда несет в себе «совокупность всех общественных отношений». Поэтому даже крайне интимное общение с природой есть явление общественное. В любой ситуации человек выступает от имени своего общества и потому оказывается его полноправным представителем. Однако личность, обладающая автономией эстетического и этического сознания, стремится представить это общение в качестве своего «личного дела», якобы независимого от всего внешнего. Это и создает иллюзию прямых отношений человека и природы в сфере духовных процессов.

Философская программа Торо, подразумевавшая перенесение идеала из социального в природный мир и соответственное изменение источника этических переживаний, на самом деле не была по своей сути антиобщественной. Сама «природа», как ее понимал Торо, «мерцала» не собственным и тем более не трансцендентным, а отраженным светом общественной морали. Приближение к природе в поисках этического идеала означало лишь противоречивость романтического мировоззрения, которое через «одухотворение» природы кружным путем шло к решению сугубо общественных задач и проблем. Какими бы эскейпистами ни стремились представить романтиков и Торо, их глубокий интерес к обществу неизменно заявлял о себе. Культ природы, ее обожествление свидетельствовали о том, что природа оставалась для них зеркалом социального, знаком человеческих отношений.

Глава V. Взгляд на общество

тход Торо от общественной жизни и попытка найти «собеседника» в мире нетронутой, дикой природы в итоге завершались возвращением к обществу, но уже на уровне романтического восприятия и осмысления социальных явлений.

тход Торо от общественной жизни и попытка найти «собеседника» в мире нетронутой, дикой природы в итоге завершались возвращением к обществу, но уже на уровне романтического восприятия и осмысления социальных явлений.

1. Критический анализ: «собственность», «разделение труда», «культура», «бизнес»

Даже среди радикально настроенных трансценденталистов Торо выделялся своей непримиримостью по отношению к духовным ценностям, одобрявшимся современным ему общественным мнением. Это стяжало ему славу крайне «левого» радикала. Вследствие этого на страницах многих зарубежных научных и популярных изданий до сих пор встречаются статьи, в которых сравниваются взгляды Г. Торо и К. Маркса. Так, М. Моран находит сходство в их социальных воззрениях и даже указывает на относительное совпадение сроков выхода в свет «О долге гражданского неповиновения» (1849) и «Манифеста Коммунистической партии» (1848) (см. 65, 8 , 123). Один из главных идеологов «новых левых», С. Линд, идет еще дальше. В своей книге «Истоки американского радикализма» он немало места уделяет «параллельному» цитированию К. Маркса и Г. Торо, что, по его мнению, должно наглядно доказать близость взглядов двух философов (см. 81). Сходной точки зрения придерживается и американский историк общественной мысли Д. Херрешоф (см. 74). В каждом отдельном случае авторы преследуют различные цели: либо речь идет о «разоблачении» Торо как «первого американского коммуниста», либо, наоборот, о возвышении его до уровня К. Маркса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Генри Торо - Уолден, или Жизнь в лесу [litres]](/books/1068486/genri-toro-uolden-ili-zhizn-v-lesu-litres.webp)