Никита Покровский - Генри Торо

- Название:Генри Торо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Покровский - Генри Торо краткое содержание

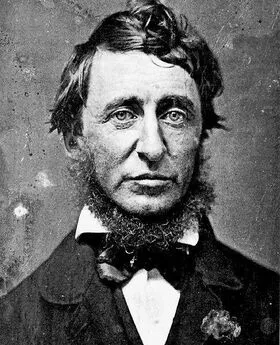

В книге дано целостное представление о мировоззрении и жизненном пути оригинального американского мыслителя XIX в., философа-романтика и писателя Генри Торо, творчество которого оказало существенное влияние на развитие американской культуры и мировоззрение ряда крупных мыслителей других стран.

Для широкого круга читателей.

Генри Торо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первой посылкой и конечным выводом любой цепи социально-философских или политических рассуждений, высшим критерием всех общественных процессов была для Торо нравственность личности. Философ ни в одном из своих эссе и дневниковых фрагментов не дает строгой дефиниции морального сознания, хотя морализаторство было изначально присуще его мировоззрению. Корни этого морализаторства лежали, видимо, в идеологии пуританизма, оказавшей немалое влияние на Торо.

Обращаясь к рассмотрению современного ему общества, американский философ избирает позицию последовательного и страстного обличителя всего того, что, по его мнению, не соответствовало идеалу высокой духовности и просветленности. В критике американского общества, развитой Торо, можно обнаружить несколько основных тем, направлений, которые особенно рельефно отразились в его произведениях. Это прежде всего «собственность», «разделение труда», «культура» и «бизнес».

Атака на собственность, предпринятая Торо, имела своей целью разоблачение пагубного влияния этого общественного института на нравственность. Разумеется, Торо был далек от марксистского понимания собственности как системы общественных отношений. Для него собственность выступала в виде юридического права владения. Поэтому критика собственности у Торо была направлена против права владения вещью или против соответствующей практической установки — индивидуального стяжательства, возведенного в ранг жизненного кредо. «Я вижу моих молодых земляков, имевших несчастье унаследовать ферму, дом, амбар, скот и сельскохозяйственный инвентарь, ибо все это легче приобрести, чем сбыть с рук. Лучше бы они родились в открытом поле и были вскормлены волчицей… Кто сделал их рабами земли..? Зачем им рыть себе могилы, едва успев родиться..? Сколько раз встречал я бедную бессмертную душу, придавленную своим бременем: она ползла по дороге жизни, влача на себе амбар 75 футов на 40, свои авгиевы конюшни, которые никогда не расчищаются, и 100 акров земли — пахотной и луговой, сенокосных и лесных угодий. Безземельные, которым не досталась эта наследственная обуза, едва управляются с тем, чтобы покорить и культивировать немногие кубические футы своей плоти» (9, 7–8).

Критика собственности повлекла за собой двоякое следствие. С одной стороны, Торо решительно обрушивается на «роскошь» господствующего класса, с другой — пытается дать точное определение жизненных потребностей человека, с тем чтобы выработать точную этическую норму, программу нравственного самосовершенствования личности. Для подхода Торо к обсуждению этих вопросов характерно смешение социальных, политических, экономических, психологических, физиологических и этических аспектов темы. Надо всем господствует явно выраженный морализм с оттенком пуританской непреклонности: «Большая часть роскоши и многое из так называемого комфорта не только не нужны, но положительно мешают прогрессу человечества… Живя в роскоши, ничего не создашь, кроме предметов роскоши, будь то в сельском хозяйстве, торговле, литературе или искусстве» (там же, 19). Само понятие «роскошь» трактуется Торо широко. Под роскошью он понимает не только излишнее количество вещей, но и сам принцип накопительства. Но Торо не ограничивается абстрактно-морализаторской стороной вопроса. Достаточно очевидны и социально-политические следствия его учения. «Роскошь одного класса уравновешивается нищетой другого. С одной стороны — дворец, с другой — приют для нищих и „тайные бедняки“. Бесчисленных рабов, строивших пирамиды для погребения фараонов, кормили чесноком, а хоронили, вероятно, кое-как. Каменщик, выложив карнизы дворца, возвращается вечером в лачугу, которая, может статься, хуже индейского вигвама» (там же, 43). Накопление чрезмерной собственности в руках одних и отсутствие собственности у других стало одной из главных тем не только «Уолдена», но и большинства других социально-философских эссе Торо.

Основная цель Торо — найти простейшие изначальные элементы социальных явлений — приводит его не к сфере материального производства и возникающих на его основе общественных отношений, а к «природе человека». Видя, что общественные отношения его времени не препятствуют поляризации роскоши и бедности, а, напротив, закрепляют ее, Торо стремится обнаружить корень зла и находит его в несовершенстве нравственности человека. Поэтому решение основных проблем Торо видел в «исправлении» этой нравственности путем волевого устранения самой потребности в роскоши. Каковы же, по мнению философа, основы жизненного существования человека? «Под жизненными потребностями я разумею то из добываемого человеком, что всегда было или давно стало столь важным для жизни, что почти никто не пытается без этого обойтись, будь то по невежеству, или по бедности, или из философского принципа. В этом смысле для многих живых существ имеется лишь одна потребность — в пище…Для человека в нашем климате первичные потребности включают Пищу, Кров, Одежду и Топливо; пока это нам не обеспечено, мы не способны свободно и успешно решать подлинные жизненные проблемы» (там же, 16). Общий вывод Торо сводится к следующему: в борьбе с общественным духовным злом возможна только позиция добровольной бедности, или максимального ограничения своих материальных нужд. Противостоя таким образом ложному духу общества, личность создает духовный бастион на пути извращенного сознания. Именно в этом смысле и надо понимать слова Торо о том, что «вещи не меняются, это мы меняемся. Продай свою одежду, но сохрани мысли. В смирении, как во тьме, ярче светит небесный свет. Тени бедности и убожества сгущаются вокруг нас, но тут-то как раз „мир ширится пред изумленным взором“… На лишние деньги можно купить только лишнее. А из того, что необходимо душе, ничто за деньги не покупается» (там же, 379–380). По глубокому убеждению Торо, собственность, в том числе и в виде «роскоши», аккумулирует в себе материальные и духовные силы, чуждые личности.

Однако Торо ни разу не поставил вопрос об упразднении частной собственности как таковой. Источник социального неравенства философ видел не в самом принципе частного присвоения результатов коллективного общественного труда, а в неравном распределении имеющейся «суммы вещей и владений». Было бы неосторожным проводить в этом вопросе прямую параллель между Торо и Ж. Ж. Руссо, однако очевидно, что Торо испытал заметное влияние идей эгалитаризма, оказавшегося влиятельным направлением мысли в США (достаточно вспомнить Томаса Джефферсона). Впрочем, в отличие от просветителей он не питал утопической веры в возможность равного раздела всей собственности при существовавших общественных порядках. Эпоха победивших буржуазных отношений заставляла мыслителя-романтика более трезво оценивать перспективы реализации принудительного законодательного «равенства». Но сам Торо, предчувствуя несбыточность эгалитаристского идеала, выдвинул не менее утопический план ограничения собственности до разумных и необходимых пределов. Лежащий в основе обеих утопических теорий так называемый моральный аргумент в романтизме Торо заметно усиливается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Генри Торо - Уолден, или Жизнь в лесу [litres]](/books/1068486/genri-toro-uolden-ili-zhizn-v-lesu-litres.webp)