Никита Покровский - Генри Торо

- Название:Генри Торо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Покровский - Генри Торо краткое содержание

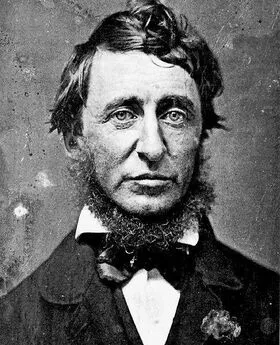

В книге дано целостное представление о мировоззрении и жизненном пути оригинального американского мыслителя XIX в., философа-романтика и писателя Генри Торо, творчество которого оказало существенное влияние на развитие американской культуры и мировоззрение ряда крупных мыслителей других стран.

Для широкого круга читателей.

Генри Торо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Принцип ограничения собственности оказывается одним из тех звеньев, которые связывают просветительское и романтическое мировоззрения. Эта сторона преемственности Просвещения и романтизма проявлялась в США несравненно ярче, чем в Европе. Видимо, это объяснялось отсутствием здесь резких контрастов между эпохой буржуазной революции и послереволюционным периодом, предвосхитившим в США становление романтического мировоззрения. Звеном в преемственности Просвещения и романтизма стала также проблема разделения труда. Еще Ж. Ж. Руссо выступил против превращения человека в односторонне развитое существо, дитя ложной цивилизованности. Критика разделения труда, ставшего одной из причин отчуждения личности, с еще большей силой прозвучала в знаменитых «Письмах об эстетическом воспитании человека» (1793–1794) Фридриха Шиллера, в творчестве которого уже заметна трансформация просветительского миросозерцания в романтическое.

Точка зрения Торо во многом сходна со взглядами Шиллера, но американский философ смотрел на эту проблему шире: прогрессировавшее разделение труда, охватывавшее все сферы жизни страны, заставило Торо обращаться не только к культуре, но и к социально-экономическим процессам. Однако вывод американского философа существенно не отличался от вывода Шиллера: он также полагал, что разделение труда, обедняющее человека, не должно иметь места. С сожалением отмечая, что люди «стали всего лишь частицами общественного целого», Торо саркастически замечал: «Не только портной составляет одну девятую часть человека [9] Имеется в виду английская пословица: «Из девяти портных выходит один человек».

, но также и проповедник, и торговец, и фермер. До чего же дойдет это бесконечное разделение труда? И какова, в сущности, его цель? Возможно, кто-нибудь другой смог бы даже и думать за меня, но вовсе не желательно, чтобы он это делал настолько, что я отвыкну думать сам» (там же, 56). Разделение труда, полагал Торо, не способствует ни расцвету личности, ни обретению ею счастья и удовлетворения. Оно представляет собой лишь рост культуры в «количественном», а не в качественном отношении. Вот почему Америка, по его мнению, «еще не возделана под человеческую культуру», а американцы нарезают свой «духовный хлеб» куда тоньше, чем их предки нарезали пшеничный (см. там же, 49).

Было бы несправедливым представлять Торо в качестве обскуранта, отрицавшего науки, искусство и само просвещение как необходимые компоненты общественной жизни. Снисходительно отзываясь о современном ему искусстве и просвещении, Торо выступал не против культуры как таковой, но против социальных последствий, к которым приводит обывательское понимание высокого искусства и науки в данном конкретном социальном строе, основанном на частной собственности. С одной стороны, высокая культура извращается, становясь набором ходульных штампов и пошлых представлений, т. е. модой, а с другой стороны, массы, находящиеся в бедственном материальном и духовном положении, не могут возвыситься до понимания истинных ценностей культуры. Торо совершенно верно объясняет причину этого трагического разрыва обывательского понимания культуры и ее подлинных достижений: «Лучшие произведения искусства стремятся выразить борьбу человека против этого рабства (рабства под властью собственности. — Н. П. ), но воздействие искусства сводится к украшению нашей низкой доли и заставляет забывать о высшей. В нашем поселке нет места подлинному произведению искусства, если бы оно и попало к нам, потому что наша жизнь, наши дома и улицы не могут служить ему достойным пьедесталом. Тут не найдется гвоздя, чтобы повесить картину, или полки, чтобы поставить бюст героя или святого» (там же, 46–47). В условиях господства несправедливого строя искусство становится роскошью, лишь подчеркивающей убожество общего фона. Эта мысль немедленно направляется у Торо в русло морализаторства: «Я не могу не видеть, что ради этой так называемой богатой и утонченной жизни надо прыгать выше головы, и я не в состоянии наслаждаться украшающими ее предметами изящных искусств, ибо мое внимание всецело занято прыжком… Прежде чем украшать наши дома красивыми вещами, надо очистить в них стены, очистить всю нашу жизнь и в основу всего положить жизнь подлинно прекрасную, а сейчас чувство прекрасного лучше всего развивать под открытым небом, где нет ни домов, ни домоправительниц» (там же, 47).

Итак, преодоление пропасти между реальностью и идеалом Торо видит не в эстетическом воспитании, как Шиллер, а в моральном совершенствовании личности и последующем изменении форм общественной жизни. Просвещение, заключенное в рамки казенной рутины, полагал он, не может дать истинного знания, которое состоит в способности понимать, т. е. переживать и осмысливать мир. Кроме того, просвещение в современном обществе, по мнению Торо, убого и односторонне, поскольку убоги и односторонни люди, его проводящие. И все же философ не отвергал необходимости распространения знаний: «Пора превратить поселки в университеты, — призывает он, — а их старейших обитателей — в служителей науки… Неужели на свете всегда будет только один Париж или Оксфорд?…Из всех сумм, собираемых в нашем городе, ни одна не находит лучшего применения, чем те сто двадцать пять долларов, которые каждую зиму собираются по подписке в пользу лицея. Раз уж мы живем в XIX в., почему бы нам не пользоваться преимуществами, которые этот век предоставляет?.. Пусть нам присылают отчеты всех научных обществ, а мы посмотрим, чего стоит их ученость» (там же, 130–132). Широкую программу просветительской реформы Конкорда Торо завершает недвусмысленным тезисом в духе «века разума»: «Вместо вельмож пусть будут у нас целые селения просвещенных людей. Если нужно, пусть будет одним мостом через реку меньше и кое-где придется идти в обход, лишь бы перебросить хоть один пролет моста через окружающий нас омут невежества, куда более глубокий» (там же, 132).

Что же, Торо остался просветителем в духе Ж. Ж. Руссо и энциклопедистов? Нет, все обстоит сложнее. Торо подверг просветительский тезис романтической реконструкции. Он мечтал о восстановлении единства человеческого мироощущения, расщепленного цивилизацией. Следовательно, вставал вопрос о преодолении пороков цивилизации. Это преодоление было возможно, считал Торо, двояким образом. Либо следовало уйти из цивилизации демонстративно, «внешне» противопоставив себя обществу (призыв Руссо к возврату в лоно природы, уолденский эксперимент), либо преодолеть цивилизацию «изнутри», т. е. через постижение ее премудростей прийти к ее нравственному осуждению, радикальному отрицанию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Генри Торо - Уолден, или Жизнь в лесу [litres]](/books/1068486/genri-toro-uolden-ili-zhizn-v-lesu-litres.webp)