Юрий Пернатьев - Знаменитые мудрецы

- Название:Знаменитые мудрецы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2014

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-6696-1, 978-966-03-6736-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Пернатьев - Знаменитые мудрецы краткое содержание

Философией занимались люди самых разных сословий независимо от уровня образования и профессиональных интересов – от императоров (Марк Аврелий) до учителей (Иоанн Скот Эриугена); от выдающихся политиков и общественных деятелей (Томас Мор, Бенджамин Франклин) до противников всякой власти (Диоген, Николай Бердяев); от глубоко верующих (Пьер Абеляр, Фома Аквинский) до атеистов (Демокрит, Джон Локк)… О жизни этих мыслителей и философских системах, ими созданных, и рассказывает наша книга.

Знаменитые мудрецы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Годы, проведенные в Марбургском университете, оказались плодотворными в плане изучения философии – Ортега проштудировал Канта и Дильтея, глубже ознакомился с учениями Ницше и Бергсона, попытался найти принципиальную основу жизни в биологии. Постепенно он пришел к отрицанию всякой исключительности, чего бы она ни касалась – оценки сиюминутной ситуации или перспективы будущего.

Мышление Ортеги критики называли «перспективным» и «либеральным» – либеральным в смысле отказа от исключительных оценок и обязательных суждений. Согласно Ортеге, неизменной общезначимости не существует. Подобно тому, как глаз делает свой выбор в колебаниях эфира, так душа каждого отдельного человека, каждого народа, каждой эпохи полностью причастна к истине. Перспектива, возводящая себя в достоинство единственной, ложна. Даже великие философские системы всегда охватывают только горизонт их создателя, и лишь тот, кто мог бы действительно составить все различные перспективы, обладал бы абсолютной истиной, – он был бы подобен Богу, кому открыты вся полнота и многоразличие индивидуальной жизни. В этом, по мнению философа, и состоит задача эпохи – в преодолении противоположности между культурой и жизнью посредством перспективизма.

Сущность концепции Ортеги состоит в критике рационализма, который он считал своеобразным интеллектуальным стилем «массового общества». В работах «Современная тема» (1923 г.), «История как система» (1935 г.) философ призывал вернуться к донаучным формам ориентации в мире, к древней, еще нерасчлененной «любви к мудрости». Мы должны, писал он, научиться рассуждать «исторически», то есть определять нашу умственную деятельность в границах, созданных временем и пространством, в котором мы живем: «Необходимо искать наши собственные обстоятельства… в их пределах и особенностях… Заново освоить обстоятельства есть реальная судьба человека… Я есть сам и мои обстоятельства». Такое утверждение можно считать испанским вариантом экзистенциализма.

По мнению Ортеги, мир и сознание развиваются с одной скоростью, и рационализм не должен пытаться изменить результат. Однако философ отстраняется от консервативных и ультраправых движений современности, считая себя либералом, а нацизм, милитаризм и социализм – «заслуживающими осуждения, как любые агрессивные проявления деятельности масс».

В 1908 г., вернувшись в Испанию, Ортега начал преподавательскую деятельность и спустя два года возглавил кафедру метафизики в Мадридском университете, где читал курсы лекций вплоть до 1936 г. В то время в испанских университетах философию как предмет практически не преподавали. Поэтому Ортеге пришлось заниматься в основном пропагандой философии как науки, выступая в качестве журналиста, переводчика и издателя. Многие его работы в этот период представляли собой либо собранные воедино газетные статьи («Восстание масс»), либо записи курсов лекций («Тема нашего времени», «Что такое философия?», «Человек и люди» и др.).

Понимая, что эссеистика не даст возможности достаточно убедительно изложить философское учение, Ортега в 1932 г. приступил к фундаментальным исследованиям в разделе логики и метафизики. Однако изданию собрания сочинений помешали политические события в Испании 1929–1930 гг. С началом франкистского мятежа Ортега, несмотря на неприязнь к правительству, все же высказался в защиту законной власти. Но когда философ стал свидетелем правого и левого террора, то принял твердое решение покинуть Испанию. С 1936 г. он жил во Франции, Голландии, Португалии, Аргентине и вернулся на родину лишь в 1945 г. Приехав в Мадрид, Ортега основал собственное учебное и научно-исследовательское заведение. Его Гуманитарный институт должен был заниматься всеми проблемами, относящимися к человеку. Но дискуссионные вечера, которыми учебное заведение начало свою деятельность, вскоре превратились в лекции одного Ортеги – слушатели были восхищены его уверенностью, юношеским напором, способностью связывать воедино многие, даже разноречивые мысли и идеи, зачарованы потоком импровизированных, изящных и наглядных метафор.

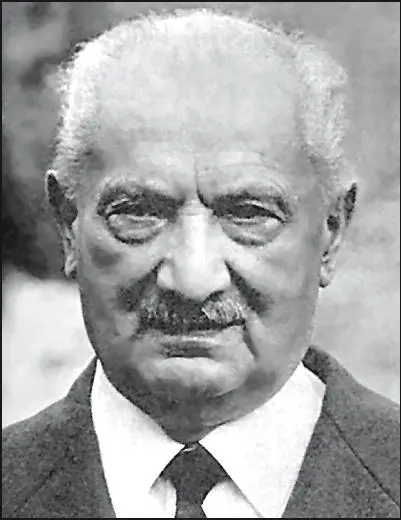

Большое впечатление производил и внешний облик Ортеги. По свидетельству современников, это был коренастый и сильный человек; свою могучую голову он, скандируя впечатляющую речь, иногда запрокидывал назад; внимательные, немного лукавые глаза любезно и критически смотрели на слушателей. Обладая блестящим и властным умом мыслителя, он в то же время не чуждался общества и светских развлечений.

В Испании Ортега жил как бы во внутренней эмиграции, не поддерживая режим, но и воздерживаясь от его критики. Он полностью посвящал себя философским исследованиям, которые в 1950-е годы приобрели широкую популярность, особенно у молодых интеллектуалов. Собственно, книги Ортеги на тот период были чуть ли не единственным источником философского инакомыслия.

До последних дней мыслитель не уставал твердить, что во всяком человеческом начинании есть что-то утопическое. Человек стремится к знанию, но ему никогда не удастся вплотную приблизиться к истине. Он желает справедливости, но сам чаще всего поступает несправедливо; он хочет любить, но убеждается, что и это чувство не достижимо в полной мере. Таким образом, согласно Ортеге, человеческие намерения никогда не осуществляются в той мере, в какой они были задуманы, ибо судьба человека – быть лишь обещанием, живой утопией.

Хосе Ортега-и-Гассет умер 19 октября 1955 г. Перед смертью он исповедовался и причастился, хотя и не был истинным христианином. Возможно, он боялся за судьбу своих книг, которые тотчас попали бы в индекс запрещенных церковью, а значит, были бы недоступны для читателей. Но, несмотря на все предосторожности, такая попытка католическими богословами все же была предпринята. Сразу после смерти философа развернулась кампания осуждения его идей. Ортегу объявляли и «вульгаризатором-европеистом», и «космополитом», и «развратителем юношества». Особенно постарался католический философ Сантьяго Рамирес, написавший за короткое время несколько томов, направленных против Ортеги и его учения. Однако, как это часто бывает, подобная критика лишь добавила популярности великому испанскому мыслителю, чье творческое наследие стало классикой ХХ в.

Мартин Хайдеггер

(1889 г. – 1976 г.)

Немецкий философ, один из основоположников немецкого экзистенциализма. Основные сочинения: «Бытие и время»; «Кант и проблема метафизики»; «Что такое метафизика?»; «Введение в метафизику»; «Учение Платона об истине»; «Ложные тропы».

Выдающийся немецкий мыслитель, крупнейший философ ХХ в. Мартин Хайдеггер оставил после себя огромное философское наследие. Полное собрание сочинений, вышедшее в Германии, составило почти 100 томов. Но, как было при жизни Хайдеггера, так и по сей день не прекращаются споры по поводу его философии. Полемику вокруг трудов философа можно объяснить тем, что в истории философии не было мыслителя более противоречивого и парадоксального, чем Хайдеггер, писавший, к тому же, на абстрактнейшем в мире языке – языке, в котором многие философские термины и понятия впервые были введены им самим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: