Вадим Хачиков - Тайна гибели Лермонтова. Все версии

- Название:Тайна гибели Лермонтова. Все версии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086820-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Хачиков - Тайна гибели Лермонтова. Все версии краткое содержание

Перед вами настоящее журналистское расследование обстоятельств гибели Лермонтова. Автор собрал и заново рассмотрел все версии дуэльной истории июля 1841 года. Грани последнего лета. Люди и страсти. Балы и интриги. Как все происходило? Какие тайны скрывает гора Машук? Лермонтов и Мартынов – кто виноват? Дуэль или убийство?

Тайна гибели Лермонтова. Все версии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Особенно популярны были ночные восхождения, позволявшие с наступлением рассвета полюбоваться восходом солнца и видом освещенных его первыми лучами снеговых гор на горизонте. Вот описание одной из таких прогулок в повести Е. Ган «Медальон»:

«На другой день Пятигорск покоился еще глубоким сном, когда небольшое общество отправилось частью на лошадях, частью на дрожках к вершине Машука. Ночная темнота едва начинала редеть, в воздухе царствовала совершенная тишина, ни малейший ветерок не шелестел в кустарниках, и ни одна птица не вилась под небесами, только топот лошадей и шумные разговоры общества пробуждали сонное эхо. Пока дорога пролегала внизу горы, все ехали в одной нише, но, чем выше подымались, тем уже и круче делалась тропинка; на всяком шагу мелкие камешки осыпались и заставляли спотыкаться лошадей; наконец, общество, спешившись, растянулось длинною вереницею вдоль извилистой тропы, тогда князь подал руку баронессе, и они начали взбираться наверх. Грудь ее колебалась от усталости, утренняя прохлада нарумянила щеки… она оставила его руку и, поблагодарив легким склонением головы за помощь, взбежала на площадку, где уже толпилась часть нашего общества. Там, окинув взором окрестность, она забыла его… перед великолепною картиной природы».

На небольшой площадке, которую представляла тогда собою вершина горы, возвышался поставленный по распоряжению генерала Емануеля каменный обелиск с высеченной на нем надписью, которую сделал посетивший Пятигорск в 1829 году персидский принц Хосров-Мирза: «Добрая слава, оставленная по себе человеком, лучше золотых палат». Тут же, на каменной поверхности, – множество имен, надписей, стихов.

Всех поднявшихся сюда поражал вид, как утверждали самые восторженные зрители, очаровательный, единственный в природе. Попробуем представить, что же видели с вершины Машука современники Лермонтова.

Вот, у самой подошвы горы, белеют домики Пятигорска и Горячеводска, между ними узкой лентой вьется Подкумок; влево Георгиевск как на ладони; по сторонам в разных расстояниях клумбами разбросаны станицы и аулы. Более внимательный взгляд с высоты позволял разглядеть и купол Божьего храма в станице Горячеводской, и в стороне от нее табор цыган с пылающими очагами, далее за ними – море зелени, усеянное рощами, холмами, станицами и аулами замиренных черкесов, терялось в едва синеющей дали. А на горизонте, от юго-запада к востоку возносилась, как и ныне, амфитеатром цепь снежных гор, начинаясь двуглавым Эльбрусом, который, всех выше и величавее, стоял будто предводительствуя сонмом исполинов и резко оттенялся нежною белизной на голубом небе…

Не хочется покидать столь чудное место. Но пора! Нас ждут новые знакомства и встреча с поэтом, который вот-вот приедет в Пятигорск.

II. Грани последнего лета

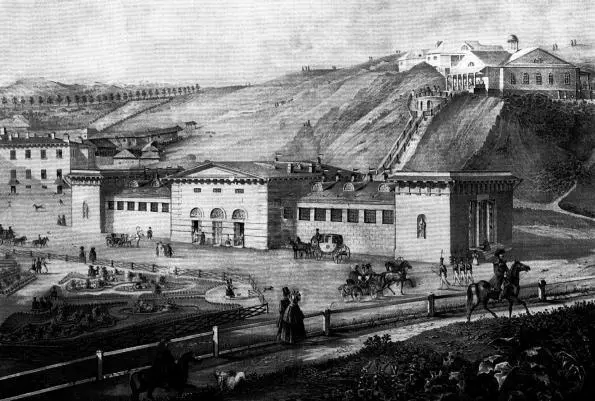

Пятигорск. Николаевские ванны и «Цветник»

И. Бернардацци, 1834

«В Пятигорск, в Пятигорск!»

«Полтинник был брошен и… упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: „В Пятигорск, в Пятигорск!..“» Кому не знакома эта ситуация, описанная почти во всех книгах о Лермонтове и объясняющая причину его появления в курортном городе велением Судьбы? Но давайте посмотрим, только ли в ее капризе тут дело…

«…Внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом… Весело жить в такой земле!» Трудно найти более яркую, уложенную всего в несколько строк, картину юного Пятигорска. Трудно допустить, что написал это человек, не питавший к нему самых теплых и добрых чувств. Это и понятно – Пятигорск, тогда еще поселение на Горячих Водах, вошел в душу мальчика Лермонтова с детских лет.

Биографы его до сих пор не могут точно сказать, бывал ли здесь будущий поэт четырехлетним, в 1818 году, – уж очень шатки тому доказательства. С большей уверенностью говорят о том, что Елизавета Алексеевна Арсеньева привезла на Горячие Воды своего шестилетнего внука в 1820 году. Что могло запомниться тогда малышу? Городка-то ведь еще не существовало – вдоль Горячеводской долины тянулись в два ряда домики-мазанки, а у источников на вершине Горы Горячей строили простенькие деревянные купальни. Но над поселением поднимались причудливые дикие скалы, а вдали сверкали серебром снежные вершины. Их величие и красоту мальчик смог в полной мере оценить летом 1825 года, когда бабушка вновь привезла его на Воды.

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали» – так выразил несколько лет спустя юный поэт свою признательность далекому южному краю. Потом был 1837 год и первая ссылка на Кавказ. Потускневшие за 12 лет воспоминания детства дополнились новыми яркими картинами: таманский берег, плавни Кубани, холмистые предгорья Ставрополья и Кабарды, казачьи станицы на Тереке, великолепие горного Кавказа и Грузии… В этом калейдоскопе новых впечатлений не затерялся любимый с детства Пятигорск, который он описал в повести «Княжна Мери», с почти топографической точностью запечатлев многие уголки любимого города.

Новую радость испытал Лермонтов, посещая его во время второй ссылки на Кавказ. В 1840 году он побывал в Пятигорске, по крайней мере, дважды – в июне, заглянув сюда на несколько дней по дороге в отряд, и в августе, когда с группой приятелей-офицеров был отпущен на отдых после экспедиции.

И вот весна сорок первого. Он снова на Кавказе, в Ставрополе, вернувшись после длительного отпуска, проведенного в Петербурге. Его путь лежит на левый фланг Линии, в крепость Темир-Хан-Шуру (ныне город Буйнакск), где собираются войска перед началом штурма аула Черкей. Снова ему придется проезжать так близко к любимым местам – даже трезубец Бештау можно будет разглядеть на горизонте! В письме из Ставрополя Лермонтов делится с бабушкой своими планами: «…Кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды».

Так что, как видите, судьба судьбой, а решение изменить маршрут было отнюдь не спонтанным – подготовлено давним и горячим желанием встречи с любимым городом. И брошенный полтинник, скорей всего, сыграл чисто «служебную» роль – помог убедить друга и родственника Столыпина, противившегося заезду в Пятигорск. Согласимся с этим или будем считать все же, что в Пятигорск поэта привел Случай, олицетворенный брошенным полтинником? Предупреждаю: это не единственная необходимость выбирать, которую приготовил нам факт приезда Михаила Юрьевича в Пятигорск.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: