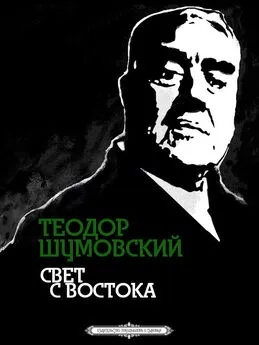

Теодор Шумовский - Воспоминания арабиста

- Название:Воспоминания арабиста

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1977

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Теодор Шумовский - Воспоминания арабиста краткое содержание

Книга содержит воспоминания о крупнейших советских востоковедах — академиках И. Ю. Крачковском и И. А. Орбели, члене-корреспонденте АН СССР Н. В. Юшманове, заслуженном деятеле науки УССР А. П. Ковалевском и других ученых. Подробно рассказано о творчестве малоизвестного арабского поэта XV в. Аррани. Приведены переводы его стихов.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Воспоминания арабиста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И мы вламывались в учебники, «грызли гранит науки», как тогда говорилось. Мы вслушивались в звучание арабских слов в устах нашей «Кульсум бинт Наср», в их артикуляцию, акценты, мелодию. Нам раскрывались лаконичность и точность народной речи, ее динамизм: если для вопроса «почему?» в литературном языке надо набрать три слова: «ли аии шайин» — «ради какой вещи», то в разговорном достаточно сказать сокращение этой фразы: «леш». Динамизм этот понятен: для филологов, создателей литературных норм, язык является самоцелью, для других людей он — средство общения; в тепличной атмосфере кабинета дерево языка широко разрастается, отращивая подчас и неестественные, нездоровые ветви; под свежим ветром улиц все лишнее облетает, остается наиболее устойчивое и нужное. Много у нас было потом разговоров об этом с Яковом Соломоновичем Виленчиком, положившим всю свою жизнь на составление колоссального, тончайшего словаря сиро-палестинского диалекта арабского языка. И все же во мне сидела душа «рукописника»: яркие формы народной речи оттеняли в моих представлениях об арабском языке строгую точеную красоту литературных фраз, их гармонию и совершенство.

… Клавдия Викторовна Оде-Васильева умерла в первом городе своей новой и обновленной родины, Москве, поздней осенью 1965 года. А Лев Александрович Хетагуров погиб в пору ленинградской блокады. Судьба отпустила мало дней застенчивому, с негромким голосом, человеку большой внутренней культуры, походившему на Грибоедова; пожалуй, не создал он ничего равноценного ни бессмертной комедии, ни пленительным грибоедовским вальсам, и, кроме внешности, может быть лишь общий интерес к персидскому языку сближает этих двух людей. Но и ориенталист Хетагуров не напрасно прожил свою жизнь, и когда, войдя в Институт востоковедения, я вновь и вновь вижу это имя, золотом вписанное на мемориальную доску, то на мгновение замедляю шаг и оживляю в памяти невозвратное.

Недавно в одной газете были помещены рядом две взаимоисключающие статьи на одну и ту же тему. В первой из них писатель с периферии — обозначим его буквой «А», — опираясь на ряд логических умозаключений, высказывал сомнения в научной обоснованности одного открытия в области истории русской литературы, сделанного в наши дни. В другой статье столичный литературовед — назовем его «Б», — сделавший это открытие… И тут я должен остановиться, ибо не могу сразу подобрать нужного глагола. Он рассуждал? Доказывал? Спорил? Опровергал? Увы, нет. Он… Обратимся к тексту, это надежнее всего:

«Я должен решительно возразить писателю „А“. Ошибается он, а не я».

Это — самое начало статьи, когда еще не приведено ни одного доказательства того, что «А» ошибается. (Так и хочется назвать это «первыми тактами бестактного выступления», но не следует позволять себе того, что осуждаешь в других).

Далее приводится субъективное мнение «Б», легшее в основу его исследования, и вместо обоснования выставлены раздраженные восклицательные знаки. (Как это мнение ни авторитетно, обычный текстолог мог бы его оспорить, если бы, конечно, «Б» разрешил не согласиться с ним). И вслед за этим — победоносная тирада: «„А“ учит меня неправильно. (Позвольте, но ведь он и не пытался учить вас, а просто высказал свое мнение!). Ну что ж! Вопрос, как говорится, исчерпан. „Закрытие“ открытия не состоялось. Приходится напомнить „А“, что, начиная текстологический спор, прежде всего надо заглянуть в рукопись: это элементарно».

Становится нехорошо на душе от этого барски высокомерного тона. «Начиная текстологический спор», надо не только «заглянуть» в рукопись; следует проникнуться уважением к оппоненту, собеседнику, кем бы он ни был, научный спор может вестись лишь на началах равенства. Это второе из непременных условий плодотворного диспута представляется мне более важным, чем первое. Почему? Дело не только в его этической стороне и значении для объективного исследования, приводящего к истинному умозаключению. Дело состоит и в том, что в случае, о котором идет речь, писателю «А» не обязательно было «заглядывать» в рукопись: он ведь не предлагал своих вариантов ее чтения, перевода, интерпретации; он противопоставил фактам, которые литературовед «Б» доложил в основу своей концепции, группу логических опровержений, основанных на несомненном знании предмета спора и углубленной работе мысли.

Но, к сожалению, взятый тон продолжается:

«„А“ все время мешают факты»…

«Не зная самых простых вещей, „А“ берется за решение не только текстологических, биографических, но и хронологических проблем»…

«Издание Академии наук СССР тоже не пользуется у него авторитетом»… (Это уже прием с определенной акцентировкой).

«Ошибки в статье „А“ сыплются за ошибками»…

«Удивляет неуважение к науке, к труду большого коллектива ученых»… (Опять недозволенный прием).

«Что же касается тона письма „А“, то входить в полемику с ним по этому поводу считаю для себя невозможным».

Эти громы и молнии обрушены на периферийного писателя за то, что он всего лишь позволил себе «усомниться в доказательствах прославленного литературоведа», как сказано в начале его статьи. Усомнился и, поминутно указывая на факты, высказал доводы нормальной логики, опасные для здания концепции «Б». В отличие от статьи его оппонента, это сделано в спокойной деловой форме, достоинство другого человека не унижено ни словом, ни намеком, что естественно: ошибаться свойственно каждому, но каждый, кто ищет истину, заслуживает уважения. Ненароком «Б» поступил разумно, отказавшись «входить в полемику» по поводу тона письма «А»: предмета для полемики здесь нет, как не может быть и двух мнений о том, что «прославленный литературовед» значительно уступает своему менее знаменитому коллеге (именно коллеге, именно равноправному с ним) в умении вести научный спор.

Я не позволяю себе сомневаться в научной ценности его трудов; давние и многотрудные поиски в области прекрасного ясно показывают высокую целеустремленность его натуры. Но после уничижительного и крикливого тона — увы, бессодержательной — статьи, где, кроме своего прямого оппонента, он предал анафеме и другие случаи сомнения в догмах литературоведения, каюсь, я тоже стал сомневаться в безупречности доказательств, лежащих в основе его открытия. Создалось представление о карточном домике, тщательно оберегаемом от свежего ветра: он может существовать лишь в застойном воздухе. Страх за его жизнь на время лишает элементарного благоразумия и чувства собственного достоинства.

Вряд ли Пифагор или Ньютон доказывали свои правоту путем оскорбления противников…

И тут я вспоминаю вечер 11 сентября 1937 года. Тогда… Но все по порядку. В то время действовала Ленинградская ассоциация арабистов, собиравшихся на свои заседания дважды в месяц: 11 числа — научный доклад, 23 — библиографические сообщения; таким образом, специалисты постоянно были в курсе отечественных и зарубежных исследований в своей области. Я стал ходить в это общество зрелых ученых, будучи третьекурсником исторического факультета, в 1935 г. Приглядывался, вслушивался и, преодолев робость, понемногу начал выступать сам — то с вопросами, то с короткими замечаниями. Потом ученый секретарь Арабского кабинета Института востоковедения Яков Соломонович Виленчик дал мне анкету для вступления в члены ассоциации. Составляя в кабинете библиотечные карточки на арабские книги, я однажды нечаянно услышал, как в другой комнате, где заседало бюро, обсуждался вопрос о моем приеме. «Кульсум бинт Наср» — Оде-Васильева горячо высказывалась в мою пользу, но осторожный Александр Юрьевич Якубовский, наш крупный историк халифата, возражал ей: «Беспрецедентно, Клавдия Викторовна. Я ничего не имею против этой кандидатуры, он и мне сдавал зачет, но, вы понимаете, мы можем его испортить: единственный студент в ассоциации, не вскружило бы это ему голову…». Мудрый Игнатий Юлианович, председательствовавший в заседании, оставил вопрос открытым; он уважал борьбу мнений, но предпочитал единогласие. Так я продолжал ходить на ученые заседания «вольноопределяющимся», мечтая о часе, когда положение и блестящее научное открытие (о меньшем я не думал) позволят мне законно занять место среди творцов нашей арабистики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: