Алексей Щербаков - Петр Столыпин. Революция сверху

- Название:Петр Столыпин. Революция сверху

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-05294-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Щербаков - Петр Столыпин. Революция сверху краткое содержание

Петр Аркадьевич Столыпин вошел в историю не только как ярчайший реформатор, государственный деятель и великий русский патриот, но и как одна из самых противоречивых фигур начала XX века.

Он был обласкан своими современниками, а советские историки втоптали его имя в грязь. Он ставил ультиматумы самому Николаю II, но последними словами его были: "Счастлив умереть за Царя". Его обвиняли в антисемитизме, а он в это время добивался для евреев весьма существенных послаблений. На него совершили 10 покушений, а он продолжал кричать с трибуны Государственной думы: "Не запугаете!".

По иронии судьбы даже вагоны, созданные Столыпиным в 1910 году для перевозки крестьянского скота и инвентаря и впоследствии использовавшиеся для перевозки заключенных, совершенно несправедливо получили дурную славу.

Несмотря на то, что даже главное дело его жизни – аграрная реформа – закончилась полным провалом, тем не менее, Столыпин по праву остался последним героем Российской империи…

Петр Столыпин. Революция сверху - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В самом деле – куда деваться остальным? Перебираться в город с большой семьей было немыслимо. На это могли пойти только молодые и холостые. В батраки? Так жизненный опыт показывал, что все в батраки не попадут. К тому же дело было еще и в мировоззрении.

«На деле батрак и хозяин крестьянского двора – не просто разные статусы, а фигуры разных мироустройств. И все теории, исходящие из модели “человека экономического”, к крестьянину просто неприложимы и его поведения не объясняют. Вот важный факт: во время всеобщей июльской аграрной забастовки 1905 г. в Латвии большинство забастовщиков были батраками. Они были гораздо сильнее, чем в центральной России, “овеяны духом капитализма”, однако во время забастовки вели себя не как батраки, а как крестьяне. Они требовали не увеличения зарплаты, а продажи им или сдачи в аренду участков помещичьей земли. Иными словами, требовали дать им возможность восстановить статус крестьянина».

(С. Кара – Мурза)

К батракам на селе относились примерно так же, как сейчас – к бомжам. Причем дело тут отнюдь не в материальном положении.

Вот тут мы подходим к очень интересной теме.

Дело-то в том, что зарабатывали батраки в период столыпинской реформы больше, чем крестьяне.

Вот сведения об их заработках (в рублях).

С. – сев; С/к – сенокос; Ж. – жатва (плюс работы по складированию).

То есть если пересчитать, батрак в среднем получал в 1906 году примерно 18 рублей в месяц. А в 1914–м – 25 рублей. Не такая уж маленькая зарплата по сравнению с крестьянами. Она сравнима с заработками рабочих. Причем в Нечерноземье эти ребята зарабатывали больше, чем там, где существовали крупные хозяйства, порой весьма неплохо оснащенные передовой сельскохозяйственной техникой. И ведь батрака не волновало то, что, к примеру, лошадь заболела. Получил свою денежку за работу – и гуляй себе.

Итак, что мы видим? Парадокс. С материальной точки зрения батраком работать было выгоднее. То есть казалось бы, Столыпин был прав. Но… Люди упорно цеплялись за общину.

В виде иллюстрации я расскажу свою семейную историю. По отцу я родом из крестьян, из деревни Горки Вязьминского района Смоленской губернии. Так вот, жители этой деревни являлись не очень крестьянами. Большинство мужиков работало на железнодорожном узле Вязьма. Железнодорожникам платили неплохо. Мой двоюродный дед сумел даже выучиться на инженера и круто поднялся, прикупил себе небольшое поместье. Большевики, понятно, поместье отобрали, но он не обиделся – снова пошел в инженеры, а впоследствии строил Мурманск.

То есть какие там крестьяне? Но! Жители деревни Горки всеми силами держались за землю. Мне трудно понять, как они могли работать на железной дороге и одновременно пахать и сеять, – но вот так было. И ведь у них были не какие-нибудь огороды. Люди держали лошадей. А лошадка-то каждый день кушать просит. Просто так, «чтобы было», ее держать никто не стал бы. При этом никтоиз общины не вышел.

Это я все к чему? А к тому, что кроме чисто экономических раскладов имелась еще и психология. Люди хотели жить так, как они жили.

Еще одна причина противостояния реформам заключалась в том, что община являлась защитой от нечистоплотных дельцов. Крестьяне сильно опасались, что, когда они окажутся «сами по себе», всякие гешефтмахеры не мытьем так катаньем выманят у них землю. Как показали последующие события, данные опасения имели все основания.

К тому же общинники были убеждены: их с помощью реформы снова обманывают. Точнее – пытаются обстряпать дело так, чтобы помещики ничего не потеряли. И ведь так оно и было. Напомню, столыпинская реформа была разработана как альтернатива программе Кутлера, который как раз выступал за отчуждение помещичьих земель. А крестьяне хотели получить помещичьи земли. Да, это желание было в значительной степени иррациональным – так как особого прибытка мужики бы от этого не получили. Но данное желание было вбито в подкорку. Вот так уж сложилось исторически. И выбить его было невозможно. А уж тем более – такими сомнительными перспективами, которые предполагала столыпинская реформа. Вообще-то люди хотели справедливости. Почему государство снова решает проблемы за их счет? Это был разговор на разных языках. «Образованные» мыслили категориями «священной частной собственности». Но крестьяне не понимали – а с чего бы это она «священная»? И ведь по сути они были правы! Поместья вообще-то изначально давались дворянам как плата за службу. Но указ «О вольности дворянства» 1762 года помещиков освободил от обязательной службы. Вторично их освободил от этого Александр III. Так по какому праву?

Мужики веками вкалывали на барина, потом сами же выкупали землю, а теперь снова… Ну, вот не было в России уважения к частной собственности! Об этом можно думать все что угодно, но политику необходимо считаться с существующими реалиями. А Столыпин решил, что сумеет продавить реформу грубой силой. Не сумел.

И что получилось?

Через года полтора

Все уйдут на хутора.

Худо ль, лучше ль будет жить,

А нет охоты выходить.

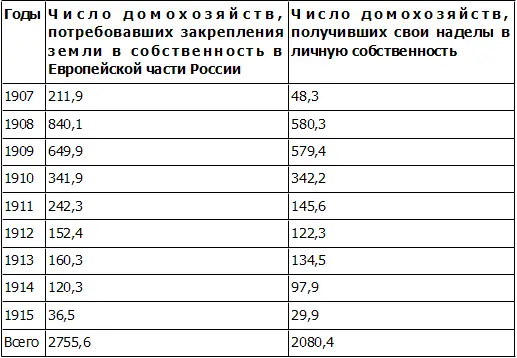

При разговоре об итогах лучше всего «проверить алгеброй гармонию». Посмотрим цифры.

Образование самостоятельных крестьянских хозяйств.

(в тыс. чел.)

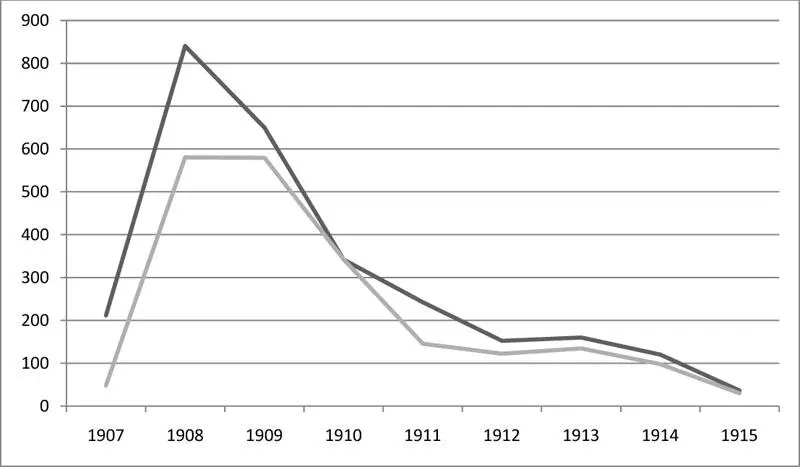

Динамические процессы лучше всего рассматривать в виде графиков – сразу все становится понятно. Тем более что многие авторы, приводя вышеупомянутую таблицу, совершенно не задумываются о смысле данных. Иначе как же можно утверждать, что «реформу прервала смерть Столыпина»?

Вот график, составленный по этой таблице. Черная линия – число тех, кто потребовал закрепления земли, серая – кто получил наделы в собственность.

Итак, что мы видим на этой картинке?

Первое. Пик приходится на 1907–1909 годы. Потом идет совершенно безнадежный спад. Без каких-либо серьезных тенденций к новому росту. Микроскопический подъем виден лишь в 1912 году (то есть уже после убийства Столыпина), а потом снова спад. Правда, менее крутой, так и абсолютные цифры уже мизерные, ничего не решающие. Налицо затухание процесса, как говорят физики. Так что утверждения, что смерть Петра Аркадьевича прервала реформу, – это либо откровенное вранье, либо болтовня безнадежных гуманитариев, которые прогуливали в школе уроки математики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: