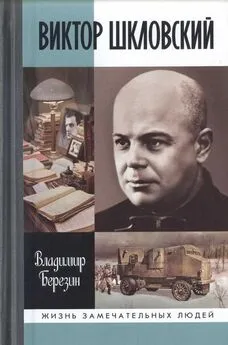

Владимир Березин - Виктор Шкловский

- Название:Виктор Шкловский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03706-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Березин - Виктор Шкловский краткое содержание

Виктор Шкловский (1893–1984) относится к самым противоречивым фигурам русской литературы. Всемирно известный литературовед, основатель Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), автор одной из лучших книг о революции и Гражданской войне «Сентиментальное путешествие» и знаменитой книги «ZOO, или Письма не о любви» — и вместе с тем участник Первой мировой войны, получивший Георгиевский крест за храбрость; эсер, бежавший от чекистов по льду Финского залива, белоэмигрант, ставший успешным советским литературным деятелем. Многие фразы Шкловского стали крылатыми, многие придуманные им термины, определения вошли в литературоведение и критику (к примеру, «по гамбургскому счёту»), а события его жизни напоминают авантюрный роман.

знак информационной продукции 16+

Виктор Шкловский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Оно отсекало ненужные повороты в биографии.

Во время Великой войны происходило множество всевозможных событий, и это показывает, насколько воюющая Россия не была «единым военным лагерем».

Именно во время войны и возник ОПОЯЗ — магическое слово филологии.

Словари сходятся на 1916 годе, но Роман Якобсон говорит, что Общество изучения поэтического языка возникло как результат одного из обедов у Бриков в феврале 1917 года. Другие очевидцы сообщают, что всё началось в декабре 1913-го в «Бродячей собаке», когда Шкловский прочёл доклад «Место футуризма в истории языка». Доклад превратился в знаменитую брошюру «Воскрешение слова», что вышла в следующем году.

Сам Шкловский писал, что начало ОПОЯЗу было положено в типографии Соколинского на Надеждинской улице, 33. Он оговаривался, что они работали и в другой типографии — в Лештуковом переулке, 13.

Они печатали сборники по теории поэтического языка. Они — это знаменитый лингвист Евгений Дмитриевич Поливанов, что знал неописуемое количество языков (Шкловский рассказывает о нем не вполне достоверную историю потери руки на спор), лингвист Лев Петрович Якубинский, германист Виктор Максимович Жирмунский, уже знаменитый Борис Михайлович Эйхенбаум и иные люди.

Шкловский пишет, что Поливанов и Якубинский заметили, что «в прозаической речи существует явление расподобления, то есть если происходит стечение, соединение одинаковых согласных, то некоторые из них изменяются, чтобы было легче говорить.

Поэтический язык, наоборот, сгущает звуки, как в скороговорке: „Ехал грека через реку… сунул грека руку в реку… схватил рак руку грека… говорит раку грек…“ и т. д.

То есть поэтическая речь затруднена.

Одновременно Поливанов заметил, что в японском поэтическом языке сохранились те звуки, которых уже в разговорном языке нет.

Но ведь все знают, как устроена урановая бомба. Есть количество урана, которое может оставаться неизменным, но если два количества соединить, то происходит взрыв.

Я в то время писал о заумном языке, о языке религиозных сектантов, был другом Хлебникова, Маяковского, Кручёных, Малевича, Татлина, прочих людей. Их уже нет» {22} 22 Шкловский В. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983. С. 70–72.

.

Тут начинается время подмен — говорим «ОПОЯЗ», подразумеваем «Формальная школа» или «Формальный метод».

Формальный метод мешается с формализмом.

Идеи, не понятые своевременно, превращались в обвинение.

Слово «формализм» у простого человека совмещалось с «бюрократией», чем-то бездушным и неприятным.

То, что зачиналось на заре века, станет по-настоящему популярным лет через пятьдесят и прорастёт не на родине, а за границей.

В статье «Тынянов-литературовед» Лидия Гинзбург писала про то время, что яростных молодых учёных объединяло желание изучать конкретную литературу:

«В 10-х и в начале 20-х годов школа в основном разрабатывала теоретическую поэтику: поэтический язык в его отличии от практического, проблемы повествовательного сказа или сюжета и т. д. В кругу этих вопросов сложились первоначальные теоретические положения ОПОЯЗа: произведение есть „сумма приёмов“; приём превращает сырой, внеэстетический материал в художественное построение. Несколько позднее среди представителей формальной школы возникло стремление разобраться в закономерностях литературной эволюции, и эта попытка сразу же нанесла удар формуле — искусство как приём.

Формула эта неизбежно вела к теории… развития внутреннего, в основном независимого от социальных воздействий. Приёмы устаревают, теряют свою ощутимость (автоматизируются), тогда возникает необходимость их замены, обновления, возвращающего искусству его действенность. Но оказалось, что без социальных и идеологических предпосылок можно только указать на потребность обновления, но невозможно объяснить, почему же побеждает именно эта новизна, а не любая другая.

Невозможно оказалось обосновать самый характер обновления, его конкретное историческое качество. Так рушилась теория замкнутого литературного ряда, развивающегося по своим внутренним законам.

Крупнейшие советские филологи, начавшие свою деятельность под знаком ОПОЯЗа, Б. Эйхенбаум, В. Шкловский, Б. Томашевский (В. Жирмунский в 1919–1920 годах посещал собрания ОПОЯЗа, но полностью никогда не разделял его теоретические установки) со временем пришли к историческому и социальному пониманию литературы. Это был сложный процесс, но признаки новых методологических поисков появились довольно скоро, уже в середине 20-х годов; поворот, без сомнения, во многом подсказанный историко-литературными работами Тынянова первой половины десятилетия».

ОПОЯЗ был главным делом в жизни Шкловского, и он прекрасно понимал это и в 1910-е годы, и перед смертью.

И полвека его жизни прошло с того времени, как в 1930 году он вышел из ночного холода к костру и отрёкся от святой аббревиатуры.

Да только отречение это дела не поменяло.

ОПОЯЗ начинался со статьи Шкловского «Воскрешение слова», написанной в 1914 году, и заканчивался его же статьёй 1930-го «Памятник одной научной ошибке».

Итого было ОПОЯЗу шестнадцать лет жизни.

Правда, хоронили его часто, слишком часто.

Есть такая примета — если человека хоронят при жизни, то жить ему долго. Учитывая то, сколько раз хоронили формальный метод, — жить ему вечно.

Хоронили его и в 1922 году.

Борис Томашевский [17] Борис Викторович Томашевский (1890–1957) — литературовед, писатель. В 1912 году окончил Льежский университет как инженер-электрик; вернувшись в Россию в 1915 году, воевал на австрийском фронте; служил в Москве статистиком, вошёл в круг ОПОЯЗа; в 1921-м стал сотрудником Института русской литературы (Пушкинский Дом); читал лекции в Государственном институте истории искусств, преподавал в Ленинградском университете. Во время гонений на формальную школу был уволен и преподавал математику в Ленинградском институте путей сообщения. Вернулся в литературоведение в связи с острым спросом на квалифицированных филологов во время подготовки к столетней годовщине смерти А. С. Пушкина. Автор книг «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения» (1925), «Теория литературы. Поэтика» (1925), «Писатель и книга. Очерк текстологии» (1928), «О стихе» (1929) и учебника «Краткий курс поэтики».

произнёс тогда целое надгробное слово, что было статьёй — «вместо некролога».

И начал он трагически: «Формальный метод умер. Об этом мир оповещён альманахами, журналами и „предисловиями“. Формальный метод истощился. Он умер. Оставим эту тему очередному „предисловию“. Пусть мёртвые хоронят мёртвых. Но эта неожиданная смерть позволит мне сказать несколько слов о покойнике».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: