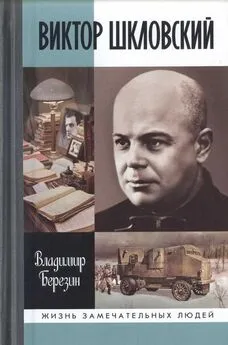

Владимир Березин - Виктор Шкловский

- Название:Виктор Шкловский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03706-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Березин - Виктор Шкловский краткое содержание

Виктор Шкловский (1893–1984) относится к самым противоречивым фигурам русской литературы. Всемирно известный литературовед, основатель Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), автор одной из лучших книг о революции и Гражданской войне «Сентиментальное путешествие» и знаменитой книги «ZOO, или Письма не о любви» — и вместе с тем участник Первой мировой войны, получивший Георгиевский крест за храбрость; эсер, бежавший от чекистов по льду Финского залива, белоэмигрант, ставший успешным советским литературным деятелем. Многие фразы Шкловского стали крылатыми, многие придуманные им термины, определения вошли в литературоведение и критику (к примеру, «по гамбургскому счёту»), а события его жизни напоминают авантюрный роман.

знак информационной продукции 16+

Виктор Шкловский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Томашевский говорил о том, что формализм родился не только из статей Белого [18] Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934) — поэт, философ, литературный критик, автор нескольких книг прозы и мемуаров «Воспоминания о Блоке» (1922–1923) и трилогии «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933), «Между двух революций» (1934). В его работах по стихосложению содержатся предпосылки формального метода.

и семинара Венгерова [19] Семён Афанасьевич Венгеров (1855–1920) — литературный критик, библиограф. Окончил юридический факультет Петербургского университета; учился в Военно-медицинской академии; в Юрьевском университете экстерном сдал экзамены на историко-филологическом факультете. Сотрудничал со множеством литературных журналов и читал курс истории литературы в Петербургском университете. Редактировал литературную часть словаря Брокгауза и Ефрона. В 1908 году создал Пушкинский семинарий при университете, где началось составление словаря языка Пушкина.

и заседаний под председательством Бодуэна де Куртенэ, а из потока эссе и мнений, из монографий и разрозненных выступлений, что требовали от суждений о литературе конкретности. Потом формализм сошёлся с футуризмом и дал себе имя «Опояз»:

«Почему метод? Вероятно, потому, что вопросы литературной методологии были выдвигаемы в полемике формалистов и иными; и совершилась обычная контаминация, появилось неуклюжее прозвище „формальный метод“.

Да, формализм выдвигал проблему методологии, но в форме конкретного испытания историко-литературных методов в работе, а не в форме той методологии, которой прикрываются по существу праздные разговоры о том, что такое литература, в каком отношении находится она к общим вопросам духа, гносеологии и метафизики. Нас обвиняли в том, что мы уклоняемся от обсуждения, что такое литература, и не освещаем „литературу — миросозерцанием“.

…Да, ОПОЯЗ не метод, а направление, школа, объединяющая людей, пользующихся разными методами, но идущих согласно, в ногу.

Развившись из острого интереса к литературным конкретностям, ОПОЯЗ ограничил круг изучаемого материала литературными данностями, подлежащими изучению. Изучать в литературе то, что дано, будь это тот же самый идеологический момент, которого, между прочим, ни один формалист не игнорирует, но именно то, что дано и дано в литературном памятнике, в специфически литературном порядке, — вот основное, связывающее формалистов начало».

Томашевский признавал, что ОПОЯЗ говорил тоном крикливой публицистики, но это было свойство времени:

«Да, формалисты „спецы“ в том смысле, что мечтают о создании специфической науки о литературе, науки, связанной с примыкающими к литературе отраслями человеческих знаний. Спецификация литературных вопросов, дифференциация историко-литературных проблем и освещение их светом положительных знаний, в том числе хотя бы и светом социологии, — вот задача формалистов. Но, чтобы осознать себя в окружении наук, надо осознать себя как самостоятельную дисциплину.

А впрочем, зачем говорить об этом, ведь это всё доводы, заготовленные для одинаково приемлемых всеми выводов, — формализм должен пасть, формализм подлежит казни.

Опровергните один довод, вырастут другие. Отрицание формализма стало психологическим лейтмотивом. Полемизировать бесполезно. Про полемику формалистов со своими противниками говорится, что она недостаточно „питательна“. Требование „питательности“ напоминает мне героя Сирано де Бержерака, который выплавил из магнита его магнетизм и при помощи такого извлечения из материи магнетизма отправился на Луну. Если в формальном методе есть питательность, то её нельзя отвлечь от конкретной работы. Питательность вне материала — это то, чем оперируют другие школы. Формалисты же на это требование могут ответить: „Вам нужна питательность — обратитесь к нашим работам“.

Что же остаётся делать формалистам? — Умереть.

И формальный метод умер» {23} 23 ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 5. № 3. Цит. по: Звезда. 2008. № 4. С. 148.

.

Формальная школа имела как бы два отделения, подобно тому, как в выходных данных книг писали «Москва — Петроград» или потом: «М.-Л.».

В Петрограде был ОПОЯЗ — Общество изучения поэтического языка, а в Москве был Московский лингвистический кружок, один из членов которого Роман Якобсон потом, в эмиграции, создал Пражский лингвистический кружок.

Знаменитый филолог Владимир Яковлевич Пропп формально не был «опоязовцем», но его работа двигалась в том же направлении счётности и математичности.

От ОПОЯЗа расходились волны преобразований — будто круги по воде от камня, кинутого в академический пруд.

Время было решительное, время требовало резких движений. Оттого все участники подвижных процессов то и дело скидывали что-то с корабля современности.

Формалисты прощались со старой наукой, но, как ни странно, привносили настоящую науку в литературоведение — счётные понятия, точные измерения, морфологию и спецификации.

Однако формалисты, по сути, занимались не только «поэтическим языком». Они пытались объяснить всю литературу, да и весь окружающий мир.

Фольклор, литературная эволюция, формы жизни сюжета — всё это только детали общего полотна.

Поэтому программная статья Шкловского называлась «Искусство как приём».

Тут и было придумано слово «остранение».

Потом Шкловский написал: «И я тогда создал термин „остранение“; и так как уже могу сегодня признаваться в том, что делал грамматические ошибки, то я написал одно „н“. Надо „странный“ было написать.

Так оно и пошло с одним „н“ и, как собака с отрезанным ухом, бегает по миру» {24} 24 Шкловский В. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983. С. 76.

.

В 1967 году Шкловский напишет в письме из Парижа Александру Марьямову [20] Александр Александрович Марьямов (р. 1937) — сценарист, режиссёр.

: «Я связал остранение со сдвигом и нашёл этот термин у старого Дягилева в 1923 году» {25} 25 «Буду писать письмо, фильма подождёт». Переписка Виктора Шкловского и Александра Марьямова // Новый мир. 2012. № 12.

.

В книге Илоны Светликовой «Истоки русского формализма» говорится:

«Существует малоизвестная, но авторитетная версия происхождения слова „остранение“. В принадлежащем Омри Ронену экземпляре „Писем и заметок“ Трубецкого сделана следующая запись к одному из комментариев: „остраннение — термин Брика, янв. 1969 г.“ (дата отмечает разговор с Якобсоном, который сообщил об этом). Там же и помеченная уже 1992 годом запись: „ср. у Шварца о Шкловском“ (имеется в виду то место в „Живу беспокойно“, где говорится, что если Шкловскому нравилась какая-то мысль, то он просто брал её и забывал об источнике).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: