Сергей Ларьков - «Враги народа» за Полярным кругом (сборник)

- Название:«Враги народа» за Полярным кругом (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-032-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ларьков - «Враги народа» за Полярным кругом (сборник) краткое содержание

Сборник состоит из 11-ти очерков, объединенных общей темой – история репрессий против советских полярников и коренных народов Севера в годы большевистской власти.

В основном очерке, одноименном названию сборника, впервые сделана попытка обобщить документально подтверждённые сведения о необоснованных политических репрессиях против советских полярников, приводятся сведения о более чем 1000 репрессированных.

В очерке «Из каменного века – за колючую проволоку…» обобщены материалы о репрессиях против малых коренных народов Советского Севера. Обнаруженные Ф.Романенко архивные материалы позволили восстановить историю восстания ямальских ненцев в 1934 г.

Отдельные очерки посвящены репрессиям против участников двух известных экспедиций в Арктике: по спасению группы итальянского генерала У.Нобиле, летавшего к Северному полюсу на дирижабле «Италия» в мае 1928 г., и советской экспедиции под руководством начальника Главсевмопути (ГУСМП) О.Ю.Шмидта на пароходе «Челюскин» в январе-апреле 1934 г. Первой попытке перевозки заключенных по арктическим морям посвящен очерк «Законвоированные зимовщики». В очерке «Об одном полярном мифе ГУЛАГа» опровергаются распространившиеся в последние годы сообщения о гибели в Арктике в 1934 г. парохода «Пижма» с заключенными на борту. Очерк «Ледяное дыхание триумфа» посвящён репрессиям против полярников во время и после работы дрейфующей станции «Северный полюс» в 1937–1938 гг., описаны репрессии против участников полюсной экспедиции Севморпути 1937 г. По вновь обнаруженным архивным документам МВД, МГБ и других ведомств восстановлена история секретных работ по поискам радиоактивных руд в Центральной Арктике в послевоенные годы. В очерке «Урановые острова ГУЛАГа в Восточной Арктике» описаны лагерные пункты Чаунского ИТЛ в низовьях Колымы и в районе Певека, где проводилась разведка и добыча радиоактивных руд. Анализируются данные о географическом расположении наиболее северных лагерей ГУЛАГа.

В статьях сборника использован много неизвестных ранее архивных материалов, он обильно иллюстрирован.

«Враги народа» за Полярным кругом (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Волна Большого террора захватила и заместителя Шмидта, остававшегося «на хозяйстве» в его долгое отсутствие на «Челюскине» и в ледовом лагере, Семена Самойловича Иоффе. Именно он в Москве, как Г.А.Ушаков на Чукотке, будучи членом Правительственной комиссии (комиссии Куйбышева), вёл основную работу по организации спасательных работ. 20 июня 1938 года по обвинению в участии опять же «в контрреволюционной террористической организации» Военной Коллегией Верховного Суда он, работавший уже заместителем начальника Аэрофлота, был приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян на том же спецполигоне НКВД «Коммунарка» в группе из 25 человек руководящих работников ГУСМПа и Гражданского Воздушного Флота. Среди них был ещё один член Комиссии Куйбышева, Н.М.Янсон (он был обвинён ещё и в шпионаже), в 1934 году – нарком водного транспорта, а в 1937 году – заместитель начальника ГУСМП (о репрессиях против работников Главсевморпути см. статью « „Враги народа“ за Полярным кругом» в настоящем сборнике) . Ещё один член Комиссии, И.С.Уншлихт, в 1934 году – начальник Главвоздухофлота, был расстрелян 28 июля 1938 года по приговору той же ВКВС, обвинённый в «создании контрреволюционной организации, шпионаже и подготовке террористических актов». Следовательно, были расстреляны трое из пяти членов комиссии Куйбышева, лишь её глава и замнаркомвоенмор С.С.Каменев умерли своей смертью.

З.М.Каневский, проделавший огромную работу по репрессиям среди советских полярников [ Каневский ], тем более трудную, что он не имел доступа к архивам спецслужб, пишет о том, что третий заместитель начальника экспедиции на «Челюскине», Иван Алексеевич Копусов, «тоже находился под дамокловым мечом, но сумел выжить (кажется, ему удалось „отсидеться“ на зимовке на полярной станции „Бухта Тихая“ в архипелаге Земля Франца-Иосифа)».

Уже на излёте Большого террора, 6 сентября 1940 года, в Москве был арестован 47-летний Александр Адамович Канцин, на «Челюскине» – заместитель заведующего хозяйством, после гибели Б.Могилевича возглавивший хлопотное завхозовское дело, хотя вообще-то он направлялся на зимовку на остров Врангеля. Латышский крестьянин первую мировую войну прошёл судовым машинистом на Балтийском флоте, в июле 1917-го вступил в партию большевиков, воевал и в Гражданскую, в 1921 году направлен в Наркомат иностранных дел, где и проработал дипкурьером до 1932 года, когда перешёл на хозяйственную работу в Главсевморпуть. В челюскинской экспедиции он был ещё и членом бюро ячейки ВКП(б). Заведующим хозяйством «Челюскина» он числился до 1936 (!) года. Любопытно, что в Постановлении ЦИКа о награждении не только искажена его фамилия (он назван Канцелем), но и должность – он стал «заведующим буфетом». Постановление ОСО НКВД от 28 мая 1941 года за «участие в антисоветской группе и антисоветскую агитацию» определило наказание персональному пенсионеру в пять лет лагерного срока. Он был направлен в Воркутино-Печорский лагерь. Его дальнейшей судьбы установить не удалось (документы о его пребывании в лагере не найдены), но в Воркутпечлаге в военные годы выживали немногие.

Главное Управление госбезопасности НКВД, ставшее в 1943 году отдельным Наркоматом (с 1946 года – Министерством) госбезопасности, не оставило в покое челюскинцев и после войны. Прямым репрессиям подвергся челюскинский зоолог Лев Осипович Белопольский. 26-летний в 1933 году специалист по полярной фауне, прошедший уже несколько экспедиций (в 1930–1931 годах изучал фауну Чукотки, в 1932 году был участником экспедиции на «Сибирякове»), он прославился на «Челюскине» тем, что с молодым задором решил доказать вздорность поморских поверий о том, что печень белого медведя непригодна в пищу. В результате – жесточайшее отравление, и врач Константин Никитин еле его выходил. После возвращения в Арктический институт стал одним из инициаторов организации заповедника «Семь островов» на Кольском полуострове, с 1938 года – его директором. Во время войны, в 1942 году, организовал и возглавил довольно своеобразную и рискованную экспедицию на Новую Землю – для заготовки на птичьих базарах яиц и тушек птиц для мурманских и архангельских госпиталей [ Чертков ]. В 1943–1946 годах директорствовал в Судзухинском заповеднике в Приморье, затем вернулся на «Семь островов», организовал его филиалы. В марте 1952 года работу прервал неожиданный арест. Вместе с ним был арестован и его 81-летний отец Иосиф (Осип) Романович Белопольский, один из ветеранов российской социал-демократии, большевик, организатор партийных издательств в Одессе и Санкт-Петербурге. Как выяснилось, их вина состояла в том, что один был отцом, а другой – старшим братом Валентина Белопольского, который в конце 1940-х годов заведовал охотничьим спецхозяйством Ленгорисполкома и попал под каток знаменитого «ленинградского дела». По обвинению в «преступной связи с врагами народа и способствовании им в проведении вредительско-подрывной работы» он был расстрелян 31 октября 1950 года. Через полтора года МГБ вспомнило о его родственниках и 21 мая 1952 года Особое Совещание МГБ решает выслать Льва Осиповича как социально-опасного элемента на пять лет. Он этапирован в Новосибирскую область, где через два года получает определение Военной Коллегии Верховного Суда, резко изменившей сферу своей деятельности с расстрелов на реабилитацию, отменяющее постановление ОСО и освобождающее Л.О.Белопольского от высылки на поселение. В 1956 году он перебирается в Калининград, организует и возглавляет биостанцию Зоологического института Академии наук, в 1967 году становится заведующим кафедрой зоологии позвоночных Калининградского университета, которой и руководил 22 года, почти до своей кончины в 1990 году.

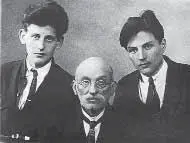

Л.О.Белопольский (справа) с отцом и братом Валентином. Конец 1920-х гг.

Л.О.Белопольский. Середина 1930-х гг., орден Трудового Красного Знамени – за поход на «Сибирякове», орден Красной Звезды – за «челюскинскую эпопею» (из семейного архива – Архив НИПЦ «Мемориал»)

Таков скорбный список прямых политических репрессий против «героев-челюскинцев», подвергшихся арестам, расстрелам, лагерям и ссылкам в стране, в «едином порыве» бросившейся их спасать. Но было ведь на людей и давление самого разного свойства, не только «органов» (хотя они своего не упускали), но и давление общих изменений в стране. Иначе с чего бы потомственный помор и, по свидетельству земляков [ Смирнова ], искренне и глубоко верующий человек, знаменитый полярный капитан Владимир Иванович Воронин с конца 1920-х годов перестал вешать в своей каюте иконы с лампадой и тщательно скрывал свою религиозность? А как оценить роль партии и «органов» в поистине трагической судьбе блестящего учёного и организатора Петра Петровича Ширшова? Партячейка «Челюскина» при приеме в партию припоминает ему исключение из комсомола, трактуя бытовые грехи четырехлетней давности как «связь с чуждыми по идеологии людьми», но не смеет отказать дважды орденоносцу (таких людей не на военной или чекистской службе в стране тогда можно было пересчитать по пальцам). После 1947-го года, когда была арестована его жена, актриса Е.Гаркуша и обвинена во всех грехах – от измены родине до спекуляции, – «органы» и их глава Берия превратили жизнь министра Морского Флота и директора академического Института океанологии (до таких карьерных высот не добрался ни один челюскинец) в ад. Недавно изданная книга его дочери М.П.Ширшовой [ Ширшова ] в какой-то мере описывает страдания этого незаурядного и сильного человека от чекистской грязи на «чистых руках» и скорую мучительную кончину. Нельзя не отдать должное мужеству Марины Петровны, которое понадобилось ей при знакомстве с дневниками отца и архивным уголовным (а ведь так эти «дела» и продолжают официально называться!) делом матери – по себе знаю, каково читать «дела» даже незнакомых людей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: