Николай Зубов - Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов

- Название:Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:1954

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Зубов - Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов краткое содержание

Книга об отечественных мореплавателях – исследователях океанов и морей – охватывает время от первых военных и торговых плаваний древних славян и до исследований, произведенных советскими людьми, вплоть до начала Великой Отечественной войны Советского Союза.

Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как мы видели, во время поисков экспедиции Нобиле в 1928 г. к Земле Франца-Иосифа подходили ледокол «Красин» и ледокольный пароход «Г. Седов». В 1929 г. экспедиция Института по изучению Севера (ныне Арктический институт), возглавляемая Отто Юльевичем Шмидтом, на ледокольном пароходе «Г. Седов», капитаном которого был Владимир Иванович Воронин, основала геофизическую обсерваторию в бухте Тихой, той самой, в которой в 1913/14 гг. зимовала экспедиция лейтенанта Седова. Во время этой экспедиции «Г. Седов» прошел на север от Земли Франца-Иосифа до 82°14′ с. ш., побив тем самым на 10 миль рекорд, установленный итальянской экспедицией на судне «Стелла Поляре» в 1899 году.

С тех пор Землю Франца-Иосифа стали посещать советские суда ежегодно, Суда поставляли в бухту Тихую новые смены зимовщиков, запасы продовольствия и оборудования. Попутно этими судами производились разнообразные исследования. Так, в 1930 г. участники экспедиции на «Г. Седове» посетили острова Нортбрук, Белл, Мак-Клинток и Алджер и обследовали их в геологическом и биологическом отношениях.

В 1932 г., в связи с проведением Второго Международного полярного года и постройкой самой северной станции в мире на острове Рудольфа, ледокольный пароход «Малыгин» под командой капитана Д. Т. Черткова два раза посетил остров Рудольфа. Во время второго рейса он пробился во льдах до 82°28′ с. ш.

«Персей» после своего первого плавания в 1923 г. по нескольку раз в год выходил в море и делал океанологические разрезы в разных районах Баренцова, Белого и Карского морей и, в частности, в 1927 г. завершил много разрезов в Карском море, обогнув при этом Новую Землю с востока на запад.

Экспедиционные работы судов Океанографического института, производившиеся в течение многих лет и в разные сезоны по четко выработанному плану, позволили выяснить многие связи между напряженностью и тепловым состоянием различных ветвей Нордкапского течения, интенсивностью зимнего охлаждения и ледовитостью Баренцова моря, а также разного рода биологическими процессами, в частности между продуктивностью морского дна и подходом и распределением косяков промысловых рыб. Также было подтверждено, что вдоль Норвежского течения и вдоль его ответвления, Нордкапского течения, как бы пробегают то теплые, то холодные волны, которые самым существенным образом отражаются на промыслах и на ледовитости Баренцова моря. Эти явления стали основными проблемами Института. Попыткам разрешить эти проблемы много способствовала разработка новой методики производства и обработки океанологических наблюдений [414]. В частности было установлено, что высоким температурам Нордкапского течения соответствует малая ледовитость Баренцова моря и что температуры Нордкапского течения и ледовитость Баренцова моря меняются в широких пределах.

Так, в июле 1901 г. «Ермак» в Баренцовом море у Новой Земли, приблизительно на 77°30′ с. ш., был зажат льдами и только в начале августа, после месячного ледового плена, смог приблизиться к Земле Франца-Иосифа. В июле 1928 г. во время операции по спасению участников экспедиции Нобиле в районе между островом Надежды и островами Земли короля Карла в очень тяжелом положении оказался ледокольный пароход «Малыгин». Неоднократно льды зажимали его на несколько суток, и он в сущности никуда пройти не смог.

Зато в августе 1923 г. «Персей» достиг Земли Франца-Иосифа и оттуда прошел к северо-западным берегам Новой Земли, нигде на пути не встретив льда. В 1927 г. тот же «Персей» обогнул с востока Новую Землю.

В 1925 г. экспедиция Гидрологического института на маленьком моторном боте «Эльдинг», водоизмещением всего в 50 т, обогнула с востока Новую Землю, а в 1927 г. тот же «Эльдинг» прошел с океанологическими работами от северной оконечности Новой Земли к Земле Франца-Иосифа и обратно.

Из этих примеров видно, что иногда парусные суда, моторно-парусные или суда с очень слабой паровой машиной проходят там, где застревают самые мощные ледоколы. А между тем такие суда, как «Эльдинг», «Книпович», могли бы уместиться на палубе «Красина» или «Ермака». Их длина почти равна ширине ледоколов.

Все это объясняется количеством и распределением льдов в Баренцовом море.

В ледовитом 1917 г. в среднем за пять летних месяцев 74 % всей площади Баренцова моря было покрыто льдами, а в малоледовитом 1922 г. только 36 %. В августе ледовитого 1912 г. льды занимали по крайней мере 36 % поверхности Баренцова моря, а в августе малоледовитого 1923 г. только 2 %.

К 1930 г. наши сведения о рельефе дна, об океанологическом и ледовом режиме северо-западной части Баренцова моря были явно недостаточны. Поэтому, когда начиная с декабря 1929 г. соответствующие наблюдения стали отмечать повышения тепловой мощности Нордкапского течения, зародилась мысль об использовании ожидавшихся в 1930 г. благоприятных ледовых условий для производства наблюдений в высоких широтах Баренцова моря. Вскоре были получены новые благоприятные сведения. В июне 1930 г. во время обычных наблюдений по Кольскому меридиану «Н. Книпович» встретил льды только на 76°20′ с. ш., почти на 80 миль севернее обычного. Летом того же года «Персей» должен был производить опыты по применению «термита», сильно рекламируемого в то время американским профессором Барнесом как мощное средство для разрушения льдов. Понятно, что для этих опытов надо было найти настоящий полярный лед. Экспедиция на «Персее», возглавляемая профессором В. В. Шулейкиным, направилась в северо-западную часть Баренцова моря, в которую течением с севера постоянно нагоняется большое количество льдов. Однако тяжелых льдов «Персей» здесь не нашел.

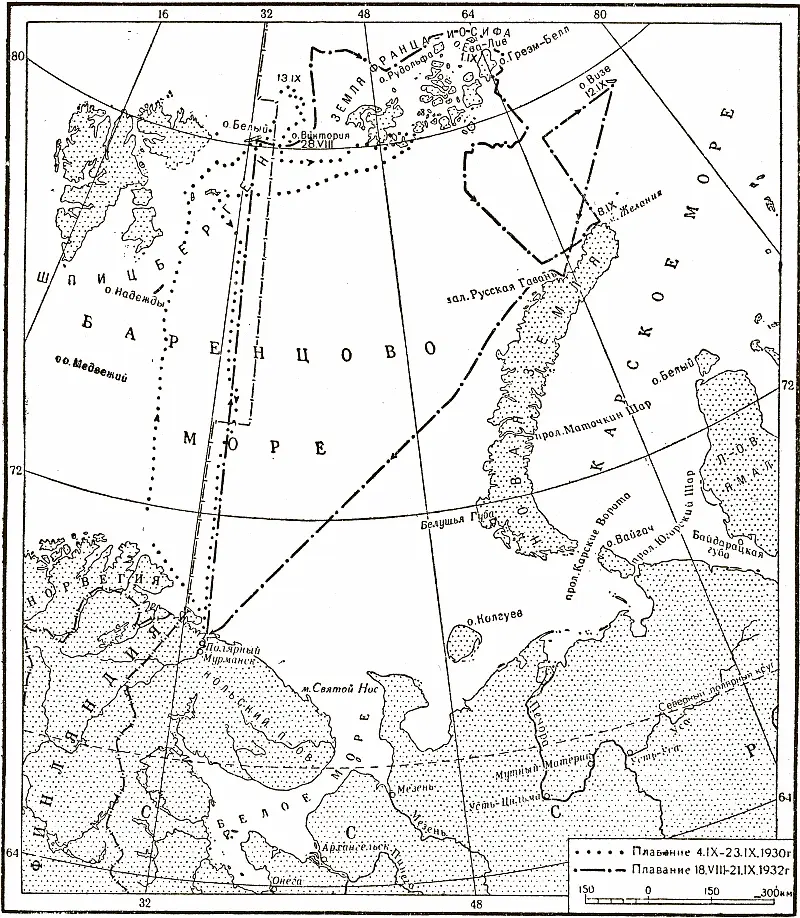

Плавания «Н. Книповича» (1930 и 1932).

И вот при таких благоприятных предзнаменованиях «Н. Книпович» (начальником экспедиции был автор, капитаном Василий Федорович Безбородов) 4 сентября 1930 г. вышел из Полярного в Кольском заливе, прошел к мысу Нордкин и от него, производя по пути самые разнообразные работы, стал подниматься на север. На карте, отмечая путь, потянулась «цепочка» глубин, измеряемых через каждые пять миль. 8 сентября, не встретив на своем пути никаких льдов, мы подошли к острову Надежды, 9 сентября прошли пролив Ольги между Шпицбергеном и островами Земли короля Карла и 10 сентября стали на якорь у юго-западной оконечности острова Белого (Витё) среди нескольких небольших, сидевших на мели айсбергов.

11 сентября рано утром мы снялись с якоря и, пройдя вдоль юго-восточного берега острова Белого, повернули на север. Вечером в первый раз за все плавание на 81°21′ с. ш. и 34°06′ в. д. увидели кромку льдов.

Рисковать дальше было нельзя. «Н. Книпович» повернул на юго-восток и переменными курсами, идя вдоль кромки льдов, возвратился из Арктического бассейна в Баренцово море.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анчутка - За море-океан [СИ]](/books/1071255/anchutka-za-more-okean-si.webp)