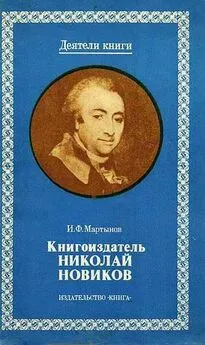

И. Мартынов - Книгоиздатель Николай Новиков

- Название:Книгоиздатель Николай Новиков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И. Мартынов - Книгоиздатель Николай Новиков краткое содержание

Книга И. Ф. Мартынова “Книгоиздатель Николай Новиков” в серии “Деятели книги” (М., 1981) - это добротная научная биография того, чье имя стоит в заглавии книги, написанная на основе тщательного изучения архивных и печатных источников. Автор — исследователь истории русской книги ХVIII века, сотрудник Библиотеки АН СССР (БАН) в Ленинграде.

Книгоиздатель Николай Новиков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Интересно, что эта апология книгопечатания появилась в новиковском журнале как раз в тот момент, когда его издатель задумал вступить в деловое сотрудничество с «Собранием, старающимся о переводе иностранных книг» — просветительно-филантропическим обществом, учрежденным Екатериной II в октябре 1768 г. «Собрание» несомненно сыграло свою роль в истории русской культуры. Более 100 неимущих петербургских литераторов и ученых получили, по словам Новикова, «чрез сие честное и довольное приумножение своих доходов» и тем самым поощрены были «ко прилеплению к наукам» [33] Там же, с. 442.

. Однако основная просветительная задача «Собрания» — издание библиотеки классиков всемирной литературы в русских переводах и фундаментальных трудов по истории, географии и естественнонаучным дисциплинам — решалась чрезвычайно медленно. Как и все начинания Екатерины, «Собрание» было задумано с размахом и широко разрекламировано. Императрица распорядилась ежегодно отпускать из государственной казны 5 тыс. руб. «на российские переводы хороших иноязычных книг», завела в Академической типографии четыре новых печатных станка со штатом рабочих специально для нужд «Собрания», собственноручно «апробовала» план-проспект намеченных к переводу сочинений. Шли годы. Новые заботы, проекты и интриги занимали ум Екатерины, и она охладела к своему «детищу». Издания «Собрания» раскупались плохо, а нерегулярно поступавших из «Кабинета ее императорского величества» средств едва хватало на оплату труда переводчиков. В этих условиях предложение Новикова взять на себя расходы и хлопоты по изданию скопившихся в «портфелях» «Собрания» рукописей пришлось как нельзя кстати.

Уже первый опыт посредничества между «Собранием» и Академической типографией наглядно показал Новикову, сколь тяжек груз, который он добровольно взвалил на свои плечи. Чуть ли не все его сбережения — около 400 руб. — ушли на печатание двух частей «иронической поэмы» Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» в переводе М. И. Попова (1772), а скорых доходов от их продажи явно не предвиделось. У многих на месте Новикова в такой ситуации опустились бы руки. Однако предприимчивый ум и тут подсказал ему спасительный выход. Фурьеру Измайловского полка не раз приходилось наблюдать, как при заключении крупного подряда несколько купцов объединяли свои капиталы, заранее условившись распределять будущие прибыли в зависимости от внесенного в общую казну «пая». Что мешало книгоиздателям последовать их примеру? Так родился проект первого в России кооперативного издательства — «Общества, старающегося о напечатании книг».

За три года своего существования (1773–1775) новиковское Общество финансировало издание 24 переводных и двух оригинальных сочинений (около 25 % всех изданий «Собрания»). Репертуар этих книг на первый взгляд представляется весьма пестрым и бессистемным. Прозаический перевод «Илиады» Гомера соседствовал с рассказами аббата Ла Шапеля о средневековых фокусниках, «Записки» Юлия Цезаря — с наставлением о правилах поведения офицера, принадлежавшим перу флигель-адъютанта прусского короля Фридриха И, фундаментальное «Описание Китайской империи» Дю Гальда — с тоненькой брошюркой о торжествах по случаю бракосочетания цесаревича Павла Петровича. И все-таки во внешне хаотическом смешении заглавий и имен явственно намечались основные направления, характерные для всей издательской деятельности Новикова.

Повышенный интерес завзятого театрала к одному из самых массовых и общественно значимых видов искусства проявился в его постоянном стремлении пополнять и обогащать репертуар российской Мельпомены. Не случайно первое место среди изданий Общества занимали театральные сочинения: трагедии Корнеля «Сид», «Смерть Помпеева» и «Цинна» в переводах Я. Б. Княжнина (1775), «Беверлей» Сорена (1773), поразивший воображение Радищева, и «Борислав» Хераскова (1774), творения великого итальянского комедиографа Гольдони и язвительная сатира на ханжей немецкого драматурга-моралиста Геллерта «Богомолка» (1774).

Удивительно, как много оказалось общих врагов у издателя «Живописца» и великого английского сатирика Джонатана Свифта, двух незнакомых людей, разделенных пространством и временем. Пусть новиковские «безрассуды» и «недоумы» и свифтовские «лилипуты» и «йеху» носили разные маски, все они были порождением одних и тех же темных сил — невежества, насилия, антигуманизма. Можно ли сомневаться в том, что Новиков с особой радостью встретил выход в свет первых двух частей «Путешествий Гулливеровых» на русском языке и охотно помог их переводчику, купцу-вольнодумцу Е. Н. Каржавину довести до конца начатое дело, напечатав в 1773 г. заключительный том «записок» славного мореплавателя из Бристоля [34] 27 февраля 1773 г. новиковское общество приобрело у Академии наук нераспроданные экземпляры первой (361 экз.) и второй (351 экз.) частей «Путешествий Гулливеровых» (ЛО ААН, ф. 3, оп. 1, д. 544, л. 100 об. — 101).

.

Вымышленные сатирические «путешествия» всегда были надежным средством борьбы с национальной ограниченностью, духовной косностью и сословными предрассудками. Вырывая читателя из привычной колеи обыденной действительности, они помогли ему осознать истинные масштабы и пропорции окружающего мира. С высоты птичьего полета жалкими и ничтожными представлялись величественные кумиры, тысячекратно увеличенная под стеклом микроскопа монолитная стена выглядела грудой плохо сцементированных обломков. Однако эффект отстраненности успешно достигается не только умозрительным, но и вполне реальным перемещением наблюдателя в пространстве. «Путешествие есть училище, в котором познается различность жизней, — писал переводчик многотомного землеописания Ж. де Ла Порта Я. И. Булгаков. — Всякая земля, в которой наслаждаются добрым правлением, приводящим жителей в состояние предпринимать путешествия, имеет великое преимущество пред тою, где сия часть воспитания пренебрегается… Путешествия отворяют разум, возвышают его, обогащают и исцеляют от предрассуждений, в отечестве вкоренившихся» [35] Ла Порт Ж. де. Всемирный путешествователь, или Познание Стараго и Новаго света… — Спб., 1778, т. 1, с. III, V.

. Новиков издал целую библиотечку книг, посвященных достопамятным уголкам нашей планеты, обычаям и нравам ее обитателей. Первыми ласточками в географической серии новиковского издательства стали «Путешествия чрез Россию в разные азиатские земли» Джона Белла (1776) и три тома упоминавшегося выше «Всемирного путешествователя» аббата де Ла Порта в переводе Булгакова (1778–1779). Вооруженные моральным компасом Гулливера, эти путешественники-философы умели разглядеть за внешним фасадом явлений их внутреннюю сущность, за частным — общее, за случайным — закономерное.

Интервал:

Закладка: