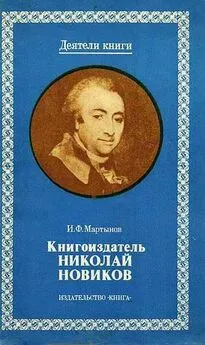

И. Мартынов - Книгоиздатель Николай Новиков

- Название:Книгоиздатель Николай Новиков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И. Мартынов - Книгоиздатель Николай Новиков краткое содержание

Книга И. Ф. Мартынова “Книгоиздатель Николай Новиков” в серии “Деятели книги” (М., 1981) - это добротная научная биография того, чье имя стоит в заглавии книги, написанная на основе тщательного изучения архивных и печатных источников. Автор — исследователь истории русской книги ХVIII века, сотрудник Библиотеки АН СССР (БАН) в Ленинграде.

Книгоиздатель Николай Новиков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Путешествие в пространстве нередко превращалось в путешествие по времени. Здесь, за далью веков, лежало таинственное царство античных мудрецов и героев — своеобразный нравственный и эстетический эталон гармоничного общества, на который равнялись современники Новикова. Уже с конца XVII в. духовное наследие Эллады и Рима стало одним из важнейших факторов русской культуры. Воспитанные на классических образцах, организаторы «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг» отводили особое место в своих планах изданию и пропаганде сочинений великих мужей древности. Новиков всецело одобрял и поддерживал их замыслы. Античный мир представлялся ему золотым веком разума и справедливости, реальной антитезой современного общества, поправшего и извратившего естественные законы человеческого бытия. Поэтому вполне закономерно, что выбор издателя пал на книгу известного немецкого философа-гуманиста И. Г. Зульцера «О полезном с юношеством чтении древних классических писателей», переведенную на русский язык питомцем Геттингенского университета Д. Е. Семеновым-Рудневым (будущим епископом Дамаскиным). «Весь их (древних) жития образец, — писал Зульцер, — был свободен, непринужден и от естественного состояния меньше отдален, нежели наш» [36] Зульцер И. Г. О полезном с юношеством чтении древних классических писателей мнение. — Спб., 1774, с. 15.

. Падение республиканских режимов привело, по его мнению, к общему кризису античной культуры, к повреждению нравов.

Эта мысль, вскользь оброненная Зульцером, легла в основу фундаментального политико-философского трактата одного из первых идеологов утопического социализма аббата Мабли «Размышления о греческой истории». 24-летний обер-аудитор Финляндского полка, в недавнем прошлом лейпцигский студент Александр Радищев не только перевел Мабли, но и усилил радикальное звучание книги прелата-вольнодумца. Меткий и лаконичный выпад Мабли против самодержавной формы правления, «отъемлющей у души все ее пружины», дал переводчику удобный повод высказать собственное суждение по этому вопросу. «Самодержавство, — пояснял он в подстрочном примечании, — есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние… Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое дает ему закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества» [37] Радищев А. Н. Полное собрание сочинений. — М.; Л., 1941, т. 2, с. 282.

. Наивным было бы полагать, что Новиков, издавая в 1773 г. своим иждивением трактат Мабли, не обратил внимания на особое направление мыслей его переводчика. Скорее, как нам представляется, издатель разделял мысли оппозиционно настроенной молодежи.

Издание переводных сочинений западноевропейских просветителей открывало перед Новиковым и его единомышленниками поистине неограниченные возможности для продолжения борьбы за свои идеалы, начатой в период издания сатирических журналов. Дело в том, что первые два десятилетия после восшествия на русский престол Екатерина II придерживалась достаточно осторожной и гибкой литературной политики. Традиционно огражденными от любых форм критики, как и при ее предшественниках, оставались три темы: вера (ортодоксальная православная), отечество (политический строй России) и личность монарха (ныне царствующего). Правда, и эти ограничения позволяли гонителям вольномыслия истолковывать их весьма расширительно. В разряд «сумнительных» книг с благословения Синода попадали не только творения старообрядческих начетчиков, но и трактат главы немецкой школы богословов-пиетистов Иоанна Арндта «Об истинном христианстве», напечатанный на церковнославянском языке в 1753 г. в г. Галле, русские переводы сочинений Фонтенеля и Попа, натур-философические статьи в «Ежемесячных сочинениях». Ревностная защита самодержавным правительством «чести и достоинства» русского народа сводилась к искусной лакировке «смутных» эпох отечественной истории и темных сторон современной действительности. Плохо приходилось и тем, кто по неосторожности или по злому умыслу наступал на «больные мозоли» августейших персон: будь то распространитель «продерзостных» слухов об амурных похождениях императрицы, пасквилянт Эмин, заключенный в мае 1765 г. на две недели в Петропавловскую крепость как автор крамольных «цидулек», или редактор «Трутня» Новиков. И все-таки Екатерина II, негласно пресекая все выпады против российских государственных установлений и своей особы, не торопилась распространять цензурные ограничения на фундаментальные труды по философии, истории и политике. Она была слишком заинтересована в тот период создать себе репутацию «просвещенной» монархини в глазах европейского и русского общества и ради этого сознательно шла на определенный риск. Собственно говоря, императрица не так уж и рисковала, смотря сквозь пальцы на издание сочинений, подобных «Размышлениям о греческой истории» Мабли. Круг русских читателей, способных взять на вооружение рассуждения аббата-вольнодумца и его переводчика, был в 1770-е гг. еще чрезвычайно узок, а потому их пропагандистский эффект оказывался минимальным.

К сожалению, наши сведения о компаньонах Новикова по «Обществу, старающемуся о напечатании книг» чрезвычайно скудны. Денежный «пай» в кассу Общества внесли, по-видимому, только известный заводчик-меценат П. К. Хлебников, Новиков и его комиссионер — владелец одной из крупнейших в Петербурге книжных лавок (на Луговой Миллионной улице) и опытный издатель — К. В. Миллер [38] Полонская И. М. Новые материалы об издательской деятельности Н. И. Новикова. — Зап. отдела рукоп. Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, 1977, вып. 38, с. 215–223.

. Вкладом остальных «акционеров»-переводчиков могли быть рукописи, принятые с условием выплаты им гонорара лишь после реализации всего или части тиража отпечатанных иждивением Общества книг. Среди переводчиков преобладали старые новиковские друзья и сотрудники — М. И. Попов, И. А. Дмитревский и М. А. Матинский — и наиболее яркие фигуры «левого» крыла «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг» — Е. Н. Каржавин, Я. Б. Княжнин, А. Н. Радищев и Д. Е. Семенов-Руднев. Дальнейшие архивные разыскания, возможно, помогут уточнить имена тех, кто по призыву неутомимого просветителя соединили капиталы и умы в «согласии и трудах» (как гласил девиз на издательской марке Общества). Несомненно одно — решающий голос в их собрании принадлежал Новикову.

Традиционное представление о Новикове как человеке «одной идеи» разбивается, когда на стол исследователя ложатся рядом две книги, выпущенные им в свет почти одновременно, — «Французская нынешнего времени философия» Шампьона де Понталье (1722) и «Размышления о греческой истории» Мабли с примечаниями Радищева (1773). Вся предыдущая и последующая деятельность крупнейшего русского просветителя XVIII в. наглядно подтверждала, насколько чужд и враждебен был ему абскурантизм Шампьона. Не менее трудно заподозрить в Новикове скрытого Брута — грозу тиранов. «Я всегда всякими изменами, бунтами, возмущениями гнушался и без внутреннего содрогания и отвращения не мог ни слышать о них, ни читать», — заявил он на допросе Шешковскому [39] Новиков Н. И. Избр. соч., с. 606.

. Политический максимализм любых оттенков не привлекал поборника мирных, гуманных методов общественного переустройства. Отсюда вытекало его чисто «функциональное» отношение к книгам Шампьона и Мабли. Первая из них представляла интерес для Новикова только как мощное оружие против клеветников России, вторая — приоткрывала таинственную завесу над «утраченным раем», указывала путь к жизни, достойной человека. Именно здесь лежат истоки того устойчивого интереса к сочинениям Руссо и его последователей, который характерен для всей его издательской деятельности.

Интервал:

Закладка: