Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Название:Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Corpus»47fd8022-5359-11e3-9f30-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086203-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру краткое содержание

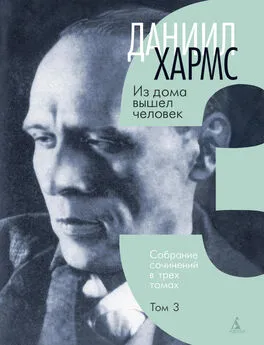

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1917 году Туфанов выпустил книгу стихотворений “Эолова арфа”. В предисловии он дерзко изложил свое творческое credo :

Во время освободительного движения теперь в зареве европейского пожара принцип “быть самим собой” доведен до исчерпывающей верности, за которой, с жестокой неизбежностью, следует антитеза – “не быть самим собой”; в силу закона триады над пепелищем рождается в человеке актер, с неудержимым стремлением уйти в свой мир, уйти по пути кривому, по пути придуманному, то есть творческому, с мрачным и убеждающим очарованием от всего того, чего нет вовне и что есть внутри, дома у себя, в театре-балагане: ничего нет вовне, что было, то отдано, но иногда, распыляясь, буду актером у них – вот кредо грядущего дня [110].

Путано несколько, но в 1907 году, в эпоху “мистического анархизма”, эта декларация, может быть, и имела бы некоторый резонанс. Однако прошло десять лет, и каких – все успело безнадежно устареть: и круг идей, обуревавших неудачливого педагога, и его вкусы (современную поэзию для Туфанова воплощала “бессмертная книга Бальмонта “Будем как солнце”»), и экзальтированный язык. Собственные же стихи его звучали еще безнадежней:

В каждый миг я – весь новый, единственный,

только тень… только тень мой двойник.

Я рожден за чертою таинственной,

Alter ego в бессильи поник.

Александр Туфанов, вторая половина 1910-х.

Уже названия стихотворений (“Трепет молчания”, “Под шум прибоя”, “Настурции”) говорили сами за себя. “Эолова арфа” была типичным образцом эстетской графомании, пышно расцветавшей по всем, даже самым медвежьим, углам империи в предреволюционные годы. Самое большее, чего могла удостоиться такая книжка – насмешливого двустрочного отзыва в библиографическом обзоре “Аполлона” (Гумилев, наездами с фронта, добросовестно читал и рецензировал все, присланное в журнал). “Эолова арфа” не удостоилась и этого. В большой культуре Серебряного века, какой сложилась она к 1917 году, Туфанову, каким был он сорока лет от роду, никакого места не было. И культура, и сам стихотворец должны были перемениться до неузнаваемости, чтобы место это появилось.

Внутренний переворот произошел в дни Гражданской войны. Как писал Туфанов позднее, “революция оскорбила во мне образ ушкуйника. “На Кострому нападали – думал я – и баб бухарским купцам продавали, но людей на кострах не жгли, старцев не задушали и в воду в мешках никого не бросали”. Говоря короче: я плюнул и произнес трехэтажное слово по адресу революции” [111]. В 1918 году Туфанов с младшим братом Николаем отправился на родину предков, на Север, в Архангельскую губернию, где под защитой интервентских войск правило одно из кратковременных бело-розовых краевых правительств, во главе с эсером Чайковским [112]. Младший Туфанов, студент-медик, участник Первой мировой, поступил в чине лейтенанта в местную армию – так называемый “Славяно-британский легион”; старший сперва занимался в основном литературой и изучением северных частушек. Именно в архангельский период он – с восьмилетним опозданием – заинтересовался русским футуризмом, даже выступал с докладами о нем (и о частушках) перед местной интеллигенцией. Сам он в те дни именовал себя “поэтом-бергсонианцем”. Первым толчком к изменению мировосприятия, наряду с интуитивизмом Бергсона, стало для него чтение работ молодых Шкловского, Брика и их товарищей, опубликованных в 1916–1917 годах в двух выпусках “Сборников по теории поэтического языка”. В своей работе про частушки он пытается следовать по стопам лишь начинающих свой путь формалистов. Немного по-дилетантски, конечно. Но разве сам Шкловский не был отчасти дилетантом, с точки зрения старой академической науки венгеровских времен?

В сущности, Туфанов был типичным русским чудаком-самоучкой, “естественным мыслителем”, по позднему определению Хармса. В девяноста девяти случаях из ста такие самоучки – изобретатели вечного двигателя. Но иногда подобный человек может оказаться Циолковским. Революция, покачнувшая старую культурную иерархию, открыла перед такими людьми – и перед Туфановым в том числе – неожиданные возможности. Но сам он революцию отверг, особенно жестоко – после того, как в бою погиб его брат (22 февраля 1919 года). Для Туфанова это стало величайшим потрясением. Свою скорбь ему необходимо было выражать вовне, публично: три некролога, два газетных отчета о панихиде, множество стихотворений… Более того, обе книги Туфанова – “К зауми” и “Ушкуйники” – посвящены памяти брата. Но книги эти вышли годы спустя, а пока в архангельских газетах стали появляться прямолинейные политические вирши, подписанные его именем, причем временами такие кровожадные, какие даже и в дни Гражданской войны появлялись не часто:

Просил пощады при расстреле

Плененный коммунист,

А мы, стреляя, песни пели

Под пулеметный свист.

Не верь, солдат, моленьям лживым,

А помни: он вчера

Стрелял, сдаваясь в плен трусливо.

Стреляй в него – пора!

Но наряду с сочинением таких опусов именно в архангельский период Туфанов выступил с первыми “заумными” стихами. Именно исследования частушек убедили его, что чисто фонетическое воздействие на психику читателя и слушателя стихов порою сильнее смыслового. Потрясения, пережитые в дни Гражданской войны, сделали невозможным возвращение к аляповато-эпигонской поэтике “Эоловой арфы”. Теперь Туфанов писал по-другому.

Сиинь соон сиий селле соонг се

Сиинг сеельф сиик сигналь сеель синь

Лиий левши ляак ляйсшньмон

Ляай люлет ллан лилиин лед…

Это “Весна” – стихи из книги “К зауми” (1924), призванные иллюстрировать теоретические построения автора. Иначе написаны “Ушкуйники” (1927) – главная собственно поэтическая книга Туфанова.

На Оби дремой на стругу,

Дую я в домбру, посвистываю;

Ветер пусть один на лугу

Мою книгу перелистывает.

Ох, плыви, плыви, стружочек,

К семендухам в степь,

Плыйлилаунбавликочи

Сийленьлюльмасте.

Александр Туфанов. Фотография М. Наппельбаума (?), 1925 г.

“Ушкуйники” посвящены преданиям Русского Севера. Сочетание авангардных поисков с приверженностью к славянской архаике – вещь не новая: был Хлебников, был ранний Асеев. Собственно зауми в этих стихах не так много, да и та часто оказывается мнимой: Туфанов широко пользуется архаизмами или редкими областными словами. Радикален он был скорее не как поэт, а как теоретик. В течение двадцатых годов им написано (и частично опубликовано) не менее десятка текстов, обосновывающих заумную поэтику, имевшую, как марксизм-ленинизм, три источника: физиологический – “периферическое зрение, наряду с центральным, условным”, лингвистический – “телеологическая функция согласных фонем”, и социальный – “самовщина” (индивидуализм). Представление о “телеологической функции согласных фонем” (которое Туфанов подробнее раскрывает в книге “К зауми”, 1924) основывается, в частности, на теориях академика Марра. Яфетологи-марристы доказывали, что все языки (различающиеся не генетически, а стадиально) начинались с определенных сочетаний согласных звуков, общих для всего человечества. Вообще Туфанов поминает в своих работах самые разные имена (от Овсяннико-Куликовского до Эзры Паунда) и самые разные идеи. В сравнении с Крученых, чьи “Фактура слова” и “Сдвигология русского стиха” появились несколькими годами раньше, он больше заботился о философском, социальном и психологическом обосновании своих новаций. Валить в кучу самый разнообразный материал, обладающий общепринятым сертификатом “научности”, для доказательства собственных умственных конструкций – характерное свойство всех “естественных мыслителей”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: