Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Название:Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Corpus»47fd8022-5359-11e3-9f30-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086203-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру краткое содержание

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И, разумеется, никакие ценности окружающего мира (и никакие ценности мира прошлого) не могли приниматься всерьез. Введенский вживался в образ обывателя-аутсайдера, сегодня франтоватого и хлыщеватого, завтра опустившегося и нищего, человека без всякой опоры – и духовной, и социальной.

– А на кого ты хотел бы походить сегодня? – спросил я однажды. Ответ последовал не сразу, показался неожиданным всем, кто находился в комнате – Введенскому, Заболоцкому, Савельеву [201], мне.

– На Гёте, – сказал он (Хармс. – В. Ш. ) и добавил: – Только таким представляется мне настоящий поэт .

На тот же вопрос ответил и Введенский:

– На Евлампия Надькина, когда в морозную ночь где-нибудь на Невском Надькин беседует у костра с извозчиками или пьяными проститутками [202].

Заболоцкий ответил, что хочет походить “только на себя самого”, сам Бахтерев назвал Давида Бурлюка. Но именно контраст между ответами Хармса и Введенского особенно потрясает. Евлампий Надькин был героем “комиксов” Бориса Антоновского, карикатуриста журнала “Бегемот”. Надькин напоминал героев рассказов Зощенко или еще не написанных стихов Олейникова: обыватель, чьи чисто физиологические и притом вполне невинные желания не всегда удовлетворяются (он не может помыться, потому что баня закрыта, и т. д.), но который и сам порой становится на антиобщественный путь, аутсайдер, лишенный трогательности. Введенский старательно поддерживал этот образ – причем по мере затягивания гаек и ликвидации нэповского маленького рая аутсайдерские черты его только усиливались. Достаточно вспомнить анекдот, который приводит Алиса Порет: о визите фининспектора в пустую комнату Введенского.

Когда ему крикнули соседи, что это “фин”, он ловко нырнул под одеяло и притворился спящим… “Фин” долго его не будил, потом положил бумаги на окно и стал расспрашивать о заработках, договорах, публикациях. Введенский вяло сознался, что да, что-то было, но он ничего не помнит, потому что деньги кладет в карман, отходя от кассы, их не считает и тут же пропивает в культурной пивной под Детгизом.

Фининспектор хотел описать имущество, но убранство комнаты состояло из одной пришпиленной к двери женской перчатки.

– А стола нет – где едите?

– В столовой Ленкублита.

– А стихи где пишете?

– В трамвае.

– Да неужто вы здесь спите?

– Нет, сплю я у женщин… [203]

Это было, разумеется, довольно далеко от реального образа жизни Александра Ивановича в конце 1920-х – начале 1930-х. Скорее некий программный идеал: подобно древним киникам, Введенский считал вызывающие беспечность и бесстыдство достойной реакцией на враждебность мира. Это была его личная система психологической защиты.

У Заболоцкого система защиты была другая. Если Хармс походил на англичанина, то он, аккуратный, основательный, румяный, – на немца. За глаза его называли Яшей Миллером (именем Яков Миллер он сам подписывал некоторые свои тексты в детгизовских журналах), а иногда – Карлушей Миллером. Еще – солдатом Дугановым (так сам он подписал одно из коллективных шуточных стихотворений). Солдат, казенный, организованный, несущий цивилизацию человек, – главный протагонист автора в “Торжестве земледелия”… А Заболоцкий ведь и впрямь был солдатом, и в 1927–1928 годах продолжал носить военную форму (которую потом сменил строгий черный костюм).

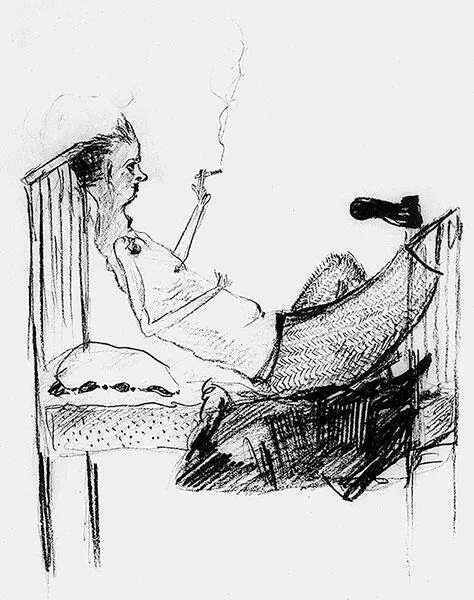

Шарж на Александра Введенского (?). Рисунок Д. Хармса, начало 1930-х.

Может быть, из-за формы его часто сравнивали с капитаном Лебядкиным. И в самом деле, сходство лебядкинских виршей с некоторыми приемами обэриутов, и автора “Столбцов” в том числе, бросалось в глаза. Заболоцкий не обижался на это сравнение. “…Но то, что я пишу, не пародия, это мое зрение. Более того, это мой Петербург – Ленинград нашего поколения” [204], – пояснял он Павлу Антокольскому и его жене, актрисе Зое Бажановой. Как провинциал, он смотрел на город свежими глазами и любил его более открыто и “книжно”, чем коренные петербуржцы Хармс и Введенский.

Заболоцкий все больше привлекал к себе общее внимание, особенно после выхода в 1929 году “Столбцов”. Далеко не все рецензии были доброжелательны, но рецензий этих было столько (и в СССР, и даже в эмиграции), что уже одно это было свидетельством большого успеха. Юрий Тынянов подписал Заболоцкому свою книгу: “Первому поэту наших дней”.

Понятно, что в этой ситуации поэт постепенно утратил интерес к групповым чтениям в узкой, а порою и недоброжелательно настроенной аудитории. С осени 1928 года он, как и Вагинов, больше не принимает участия в публичных акциях обэриутов. Свою роль могли сыграть и обстоятельства его личной жизни. В 1929 году Заболоцкий женился на Екатерине Васильевне Клыковой, с которой вместе учился в Педагогическом институте. Это решение было непростым и мучительным (Заболоцкий, как и Хармс, боялся, что брак помешает его поэтическому творчеству), но Николай Алексеевич был максималистом и человеком строгих правил и, приняв решение, действовал последовательно. Теперь он выбрал упорядоченную семейную жизнь, мало совместимую с ночными прогулками по городу, сидением в баре “Елисеевской” или “Культурной пивной” на канале Грибоедова, она же “Красная Бавария”. Никто не мог тогда предположить, что те муки любви, ревности, мужской обиды, которые Хармс переживал в ранней молодости, его другу предстоит перенести в конце жизни – больным, прошедшим через многие круги ада человеком.

Стоит оговориться: утверждения Бахтерева, что Заболоцкий на рубеже 1928–1929 годов полностью разорвал общение со всеми обэриутами и, даже встретив их на улице, переходил на другую сторону, – фантастика чистейшей воды, чтобы не сказать больше. Дружеское общение Заболоцкого с Хармсом, Введенским (до разрыва, наступившего лишь в 1931-м), Олейниковым и Липавским продолжалось, и, может быть, с кем-то из них оно стало даже более тесным. Но это было общение частное, вне публичной литературной жизни, вне ОБЭРИУ.

Постепенно отошли от группы и кинематографисты. В октябре 1928 года Хармс записывает:

Считать действительными членами обэриу (так! – В. Ш. ): Хармс, Бахтерев, Левин, Введенский… Не надо бояться малого количества людей. Лучше три человека, вполне связанных между собой, нежели больше, да постоянно несогласных.

Возникает проект создания художественной секции ОБЭРИУ. Видимо, именно с этой целью он несколько раз встречается в конце года с Верой Михайловной Ермолаевой, “витебской Джокондой”, возможно, талантливейшей из учеников Малевича, незаурядной художницей, ярким человеком, привлекательной (несмотря на болезнь позвоночника и вызванную ею инвалидность) женщиной. Ермолаева была одним из авторов плаката вечера “Три левых часа”; интересно было бы представить себе ее дальнейшее сотрудничество с Хармсом и его друзьями. Но – не сложилось, возможно, сказалась разница в возрасте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: