Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Название:Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Corpus»47fd8022-5359-11e3-9f30-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086203-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру краткое содержание

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Уже “Воробей” и “Новый Робинзон” были огромным шагом вперед в сравнении с эпохой “Задушевного слова”. Среди авторов этих журналов были Житков, Виталий Бианки, М. Ильин (Илья Яковлевич Маршак, младший брат Самуила Яковлевича, мастер занимательных рассказов для детей о простых вещах и бытовых явлениях – о происхождении тарелки и вилки, об истории бумаги и о гигиенических обычаях разных времен; его книги были популярны еще в 1960–1970-е годы). Виктор Шкловский печатал в “Новом Робинзоне” повесть с продолжением “Путешествие в страну кино” – о советском мальчике, попавшем в только возникавший в те годы Голливуд, Николай Тихонов – авантюрно-ориентальную (Гумилев был бы доволен!) повесть “Вензели”. Сотрудничали там Пастернак, Асеев, Федин. И все же высшая точка золотого века детской журналистики связана не с “Новым Робинзоном”, а с ранним “Ежом”.

И дело не только в том, что в “Робинзоне” “подкачала” поэзия (ни Маршак, ни Чуковский сами как поэты там почему-то не печатались, а детские стихи Пастернака отнюдь не принадлежат к его шедеврам). “Новому Робинзону” не хватало концептуальной цельности. Рядом с Маршаком должен был появиться человек, обладающий специально-журнальным опытом, интуицией и хваткой. Таким человеком был Олейников.

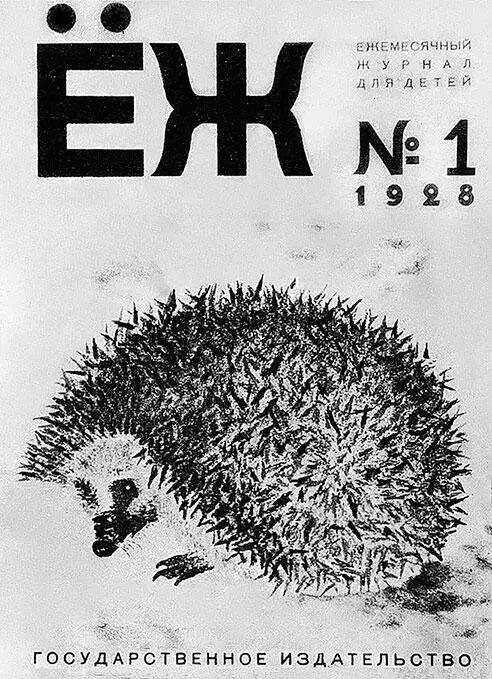

Первый номер “Ежа” (расшифровка – “Ежемесячный журнал”), вышедший в январе 1928 года, открывался рассказом Д. Баша и Е. Сафоновой (художницы) “Озорная пробка”. Под именем Д. Баш скрывался Даниил Хармс. Сам писатель впоследствии признавался, что рассказ этот, первое опубликованное им прозаическое произведение, написан им за два часа, и относил его к “халтурным” произведениям [234]. В самом деле, в “Озорной пробке” нет практически ничего специально-хармсовского. Но если рассказ написан по заказу, то, вероятно, он может поведать нам нечто о политике журнала.

Что же? Перед нами обычная юмористическая история о мальчике, который каждый вечер шутки ради выкручивает пробки – а взрослые полагают, что в доме неисправно электричество. Вполне возможно, что это реальная история, которую Хармс слышал в электротехникуме. Однако дом, в котором происходит это немудреное событие, – детский дом. Другими словами – приют, дом сирот…

Вот это был ответ тем, кто обвинял Чуковского и его последователей в культе мещанской семьи! Едва ли можно было бы представить в любую другую эпоху детский журнал, открывающийся рассказом о ребятах из сиротского приюта, причем не жалостливым, не сострадательным – рассказом о счастливых детях из приюта. Причем Олейникову, в отличие от самого Хармса, именно эта сторона “духа времени” должна была прийтись по сердцу. Маршак, Хармс, Введенский, Шварц, Житков происходили из разной социальной среды, но у каждого из них были любящие родители и благополучный дом, о котором они вспоминали с благодарностью. Лишь Чуковский, незаконнорожденный, был лишен отцовской заботы – так он и пытался для себя компенсировать это, очень рано женившись и став отцом большого, многодетного семейства. Но у Олейникова все было еще драматичнее. Семья его была по-казачьему патриархальной, суровой. Отец – деспотичен, гневен, “страшен”. Во время Гражданской войны отец и сын оказались по разные стороны. Когда отставший от своей части Николай добрался до родного дома, отец выдал его белым, на верный расстрел. Избитому до полусмерти Олейникову удалось бежать. Отца он ненавидел, не понимал, как может Хармс любить своего отца и восхищаться им, и даже, по словам Шварца, осуждал Даниила Ивановича за это. Дети без родителей могли не казаться ему, человеку, порвавшему со своим семейным, родовым прошлым, такими уж несчастными. И, услышав от Хармса историю о пробке, он, скорее всего, попросил записать ее – специально для первых страниц первого номера. Непритязательный текст – но о жизни ребят в коллективе.

Впрочем, и Маршак в том же номере отдал дань воспеванию пролетарского коллективизма:

Что там за прохожий

Идет по мостовой?

Что за краснокожий

С голой головой?

Легкая рубашка,

Короткие штаны,

На боку баклажка

С левой стороны.

Шибко он шагает,

Ростом невелик,

Встречному трамваю

Ехать не велит.

Ванька он

И Колька,

Женька он

И Олька,

Ленка

И Сережка,

Сонька

И Матрешка.

А люди говорят –

Зовут его Отряд!

Поэзию в первом “Еже” представлял, кроме того, “Иван Иваныч Самовар” Хармса – первое его напечатанное детское стихотворение. В отличие от “халтурного” рассказа, эти ставшие знаменитыми стихи Даниил Иванович подписал своим основным литературным именем. Рядом – две очаровательные загадки-миниатюры Чуковского – “Кошки в лукошке” и “Две ноги на трех ногах…” [235]. Из прозаиков, кроме Хармса-Баша, представлены Житков и Бианки.

Интересно, что “политические” тексты не открывают номер, а идут в середине его. И если один из этих текстов, “Ленин”, – примитивно-пропагандистский, то второй, “Китайские дети, китайские пионеры, китайские революционеры”, имеет и познавательное значение.

Впрочем, материалы познавательного характера вообще занимали в “Еже” важное место. И это были не “истории шоколадных карамелек” – с детьми всерьез говорили о большом мире, рассказывали им о многом, от Тунгусского метеорита до биографии Шевченко (все-таки задерживая внимание на курьезах и странностях – вроде изобретенного кем-то “корабля на колесах”, который будет пересекать Сахару). Но в этих рассказах не было и тяжеловесного занудства “продвинутых” дореволюционных детских журналов. Редакторам удалось найти верный баланс между пользой и увлекательностью, учебой и игрой.

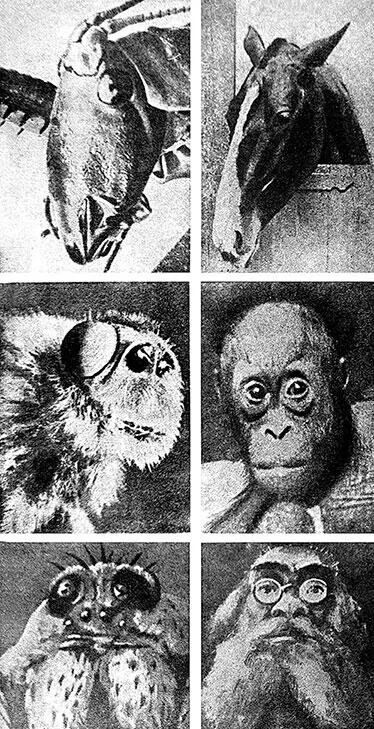

Прежде всего это заслуга Олейникова, чья личность чувствуется во многих материалах. Особенно отразилась она в удивительных фотографиях, размещенных в двенадцатом номере журнала. Фотографии были расположены парами. Справа – лошадь. Слева – дикая, лысая лошадь-мутант. Справа – обезьяна. Слева – обезьяна, но тоже какая-то больная: с белой шерстью, с жуткими наростами вместо ушей. Справа – старик с бородой. Слева – практически он же, но как будто превращающийся в инопланетянина из современных телевизионных страшилок… Разгадку можно было обнаружить, перевернув страницу. Фотографии в левой части страницы изображали многократно увеличенных насекомых: кузнечика, муху, паука.

Парные фотографии из журнала “Ёж” (1928. № 12): кузнечик и лошадь, муха и обезьяна, голова паука и “голова профессора”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: