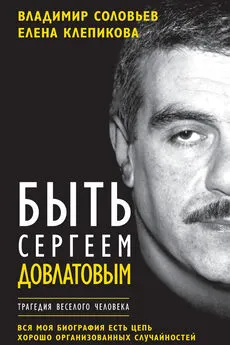

Владимир Соловьев - Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека

- Название:Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Рипол

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-07849-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Соловьев - Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека краткое содержание

Эта книга — интимный портрет Сергея Довлатова от его близких по Ленинграду и Нью-Йорку друзей, известных писателей Владимира Соловьева и Елены Клепиковой. Утаенные подробности мученической жизни, роковой любви и трагической гибели.

Авторы признательны Лене Довлатовой, которой мы посвящаем книгу о ее муже, за неоценимую помощь в ее создании.

Пользуемся случаем и благодарим Сережиных и наших друзей — Изю, Соломона и Светлану Шапиро за устные воспоминания и домашние снимки и фотоархивариуса Наташу Шарымову за редчайшие, ставшие историческими фото.

Увы, мы не можем назвать по имени X, Y & Z, потому как весьма ценная информация от них была получена на условиях полной анонимности.

Особая благодарность издательству «РИПОЛ классик», которое выпустило уже шесть книг нашего предыдущего сериала, а этой, седьмой, открывает портретную «линейку» «Фрагменты великой судьбы»: вслед за книгой о Довлатове последует юбилейная книга «БЫТЬ ИОСИФОМ БРОДСКИМ» — к 75-летию поэта.

Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нет, одной метафизикой, боюсь, не обойтись. Физикой — тем более. Я пишу двойной портрет: физический и метафизический, молодой и дряхлый, гениальный и бессильный. Чтобы они скрестились в тебе одном, как солнечные лучи в увеличительном стекле. Ладно, пусть будет лупа. Хотя старомодно плюс непристойная рифма. Вот именно.

Вопрос не в жанре, а по сути: как быть с табу? Идеальный биограф, считал ты, должен быть как переводчик: конгениален оригиналу. То есть призывал других к тавтологии, которой сам же боялся. А портретист?

— У портретиста, детка, — грассируешь ты из сан-микельской могилы на еврейско-французский манер, — и вовсе нет выбора. Что ему противопоказано, так это буквализм. — И цитируя анонимно уже самого себя: — Шаг в сторону от собственного тела — вот что есть автопортрет. Кто изобразил Ван Гога лучше самого Ван Гога? Искусству портрета следует учиться у автопортретистов.

— Как же, многому у тебя научишься! Чей это синий зрачок полощет свой хрусталик слезой, доводя его до сверкания в «Римских элегиях»?

— Синий зрачок — мой. Уж не знаю, какой он там у меня на самом деле — синий, серый!

— Зато я знаю, сероглазый король! А ты и в рисунках изображал себя синеглазкой! Таково твое представление о себе самом, но у меня-то о тебе представление другое. И серое от синего я отличить в состоянии. В отличие от тебя. Да и не такой уж ты огненно-рыжий, как в собственной мифологеме, а скорее рыжевато-русый. Или, как истый романтик, цветовые контрасты ты предпочитаешь полутонам, а нюансы и вовсе не воспринимаешь? Ты, дядюшка, слеповат и глуховат, сам знаешь.

— Ты еще скриблографией займись, детка! Полный вперед!

— А что! У тебя рисунков на полях не меньше, чем у Пушкина. Автопортреты включая. В лавровом венке, в римской тоге, с синим глазом. Вот только не знаю, подсознательные это рисунки или вполне сознательные.

— Знаешь, сразу же после смерти Пушкина его друзья спорили, какого цвета у него глаза.

— А твои питерские друзья уже не помнят, где ты там жил — на Рылеева или на Пестеля. Ты хочешь превратить прижизненный миф в посмертный?

— Помнишь кривого владыку, которому никак было не угодить: одного художника казнил за правду — что нарисовал его без глаза, другого за лесть — что с двумя глазами, зато одарил милостями того, кто изобразил его в профиль. Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Федериго да Монтефельтро помнишь? Который в Уффици? Вот и пиши меня, как того — Пьеро делла Франческа. Если не хочешь быть казненной. В профиль, детка!

— Который из?

— Хороший вопрос. У меня теперь есть время подумать. Конец связи.

Или ее начало?

— Гальюн! — гогочешь ты, как помешанный.

Какой у меня выбор? Выполнить твою волю и оставить современников и потомков в тумане невежества о самой яркой литературной фигуре нашего времени? Или продолжать говорить правду, нарушив волю самого близкого мне человека, а ты доверял мне, как никому? Лояльность мертвецу или ответственность перед истиной? Платон мне друг иль истина дороже?

А как бы ты поступил на моем месте? Нет, не на своем, а именно на моем: сокрыть истину согласно волеизъявлению покойника или наперекор — сказать все как есть?

Эта книга как первое соитие: наперекор стыду и страху.

Нам легче дитя в колыбели убить, чем несытую похоть утишить.

Вильям, но не Шекспир.

Комплекс графа Монте-Кристо

Со стороны могло казаться, что ты добился чего хотел и должен быть если не счастлив (на свете счастья нет и проч.), то хотя бы доволен. Вышло наоборот. Именно осуществление большинства твоих желаний и привело тебя к беспричинной, казалось бы, тоске, а молодая жена еще больше усугубила преследующее тебя всю жизнь чувство неудачи: тебе снова пришлось доказывать себя без никакой надежды доказать.

— Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты, — напел ты мне как-то на ухо словно по секрету.

Сделала большие глаза.

— Всю жизнь я чего-то ждал: каникул, женщины, публикаций, переводов, заграницы, профессуры, гонораров, Нобельки, наконец. Я прожил в неосуществимых, фантастических, диких мечтах-прожектах и все, представь, осуществил.

— Так в чем же дело?

— Удачи не так радуют, как огорчают неудачи.

— Какие у тебя неудачи, если ты всего добился? Вроде бы ты из самореализовавшихся, нет? Если жизнь — экспансия, то тебе дальше некуда.

— Вот именно! Если Бог хочет наказать человека, Он исполняет все его желания. Признание есть прижизненная смерть.

— Верни Нобельку, — предложила я.

— Знаешь, что говорил самый знаменитый венецианец?

— Марко Поло?

— Да нет! Куда ему до Джакомо Казановы, которому твой Шемяка мастерит памятник в Венеции. Человек может добиться чего угодно, писал этот старый враль и трахаль, стать папой Римским или свергнуть короля, стоит только захотеть по-настоящему, и только возраст ставит естественную преграду всемогуществу желаний. Ибо человеку уже ничего не достичь, коли он в возрасте, презренном для Фортуны, а без ее помощи надеяться не на что. Цитирую близко к тексту. Бог от меня отвернулся. Мой бог. Личный. Я потерял своего бога. Живу теперь один. Что говорил Бэкон о надежде?

— Надежда умирает последней, — брякнула я.

— Надежда умирает предпоследней. Последним умирает человек, который надеется. Мы день за днем шепчем «завтра, завтра», а у меня завтра уже нету. Старость — это девичьи грезы без никакой надежды на их осуществление. Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин, как говорил Бэкон. Фрэнсис, а не Роджер. Не путай, птенчик. Как и братьев Шлегелей, Гримм, Гонкуров, Стругацких, Вайнеров и даже Тур, хоть те вовсе и не братья. Жисть удалась, да? У меня все уже позади, ждать больше нечего, источники радости иссякли, воспоминания угасли, пропал интерес к жизни, я в ней уже все сделал. Достиг предела. То есть конечного пункта. Гёте в «Поэзии и неправде» знаешь, что написал? Отвращение к жизни может иметь причину физическую и нравственную. Так вот, у меня — обе. Немчура этот рассказывает, как один англичанин удавился для того, чтобы не иметь больше необходимости всякий раз переодеваться.

— Слава богу, ты у нас не англичанин.

— Намек понял. А все равно… От собственного голоса устал. Не удовлетворение, а пресыщение. Знаешь про меня хрестоматийный стишок? Все, что мог, он уже совершил, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил. Не слабо, да?

— И никаких больше желаний? Ни одной мечты?

— Ну уж, никаких! Кое-какие остались на самом донышке. Как сказал не скажу кто: Фортуна, случается, дает слишком много, но достаточно — никогда. Реальные мечты — все сбылись, а нереальные, неосуществимые — затаились. Как у большевиков: программа-минимум и программа-максимум.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: