Владимир Мономах - Русская правда. Устав. Поучение

- Название:Русская правда. Устав. Поучение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69130-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Мономах - Русская правда. Устав. Поучение краткое содержание

4 мая 2013 года исполнилось 900 лет со дня восшествия на киевский престол великого князя Владимира Всеволодовича, вошедшего в историю под именем Владимира Мономаха.

Выдающийся полководец, непревзойденный политик, мудрый законотворец, – Владимир Мономах (1053—1125) обладал также ярким писательским талантом. Возможно, именно поэтому его произведения пережили почти тысячу лет – чтобы во всем богатстве представить нам картину жизни наших славных предков.

Формально правление Владимира Мономаха продлилось недолго – всего двенадцать лет (1113—1125). Но мы знаем, что еще за много лет до вокняжения в Киеве Мономах играл заметную, а часто и решающую роль в управлении Киевской Русью – как при своем отце, великом князе Всеволоде Ярославиче (1078—1093), так и при дяде – Святополке (1093—1113). А после смерти Мономаха его дело достойно продолжил его старший сын Мстислав Великий (1125—1132). Вот почему полстолетия на рубеже XI—XII веков можно по праву назвать эпохой Владимира Мономаха.

Его правление стало высшей точкой древнерусской государственности. Никогда прежде – ни при его выдающемся деде Ярославе Мудром, ни при прадеде, крестителе Руси святом равноапостольном Владимире Святославиче, – Киевская Русь не достигала такой степени единения и мощи. Однако после вершины всегда начинается спуск. «Предвестьем льгот приходит гений – и гнетом мстит за свой уход», – сказал поэт. С уходом Владимира Мономаха солнце русской славы закатилось: началась эпоха феодальной раздробленности.

Но дела Владимира Мономаха не были забыты: его законы действовали, его труды служили образцом для лучших князей, а наставления, которые он оставил в Поучении сыновьям, учили стойкости, мужеству и правде грядущие поколения русских людей во времена испытаний и смут.

Наряду с Ярославом Мудрым и Александром Невским Владимира Мономаха до сих пор чтят как одного из величайших правителей в истории России, а его правление признают высшей точкой древнерусской государственности.

Электронная публикация включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие правители» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями. В книге великолепный подбор иллюстративного материала: текст сопровождают более 200 редких иллюстраций из отечественных и иностранных источников, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Элегантное оформление, прекрасная печать, лучшая офсетная бумага делают эту серию прекрасным подарком и украшением библиотеки самого взыскательного читателя.

Русская правда. Устав. Поучение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И. Беляев : «Обиженный имеет право или бить холопа, но несвязанного, или взять гривну кун за бесчестье» [18; с. 253].

Сергеевич : «“Розвязавше” указывает на некоторый определенный порядок наказания»: «а безумного аще и кнутом бьеши, развязав на санех, не отъимеши безумия его» [81]. «Подлежащего телесному наказанию привязывали, следовательно, к саням. Это и значит “бить розвязавше”» [80; с. 114].

Рожков : «Или бить его раздевши, или взять за бесчестье гривну кун» [76; с. 152; также: 56; с. 160].

Максимейко указал, что «розвязати» по Далю значит не только развязать или освободить, а и растянуть, и привел примеры:

1) результат осмотра Луцким судом трупа убитой челядинки в 1583 г. был записан так: «Голова острыжона и на плечах и по бокам раны, знати свечами паленые, и с оных ран скура висит; на ногах и на руках знати што бы повязано: а то раны на плечах и на бокох, што ее кат мучил, свечами пик; а то знаки на руках и на ногах, коли ее кат на дробине розвезавши тягнул» [Арх. Юго-Зап. России, ч. 8, т. III, с. 413];

2) по жалобе кн. Михаила Масальского на кн. Федора Масальского за истязание его крестьянина Лукаша, позовник [258]показал: «Того ж дня, казавшы выйти з светлицы с тым поданым на подворье, и прыготовавшы дубцов и ушаток воды, сам его милость кн. Федор и з волею малжонки своее, казавшы того Лукаша на ловце поврозами розвезать, другим затым поданым своим полываючы водою дубцы бити и мордовати велел перед собою самым» [7; I, с. 258].

В этом значении «растягивания» употреблено было это слово и в Русской Правде. Но переписчики поняли его в смысле «освобождения», это и заставило их изменить текст, на основе представления о холопе, «когда он был связанный»: отсюда вместо «взяти» явилось «вязати» (Крестининский и Чудовский II списки) [58; с. 11].

О послушьстве. А послушьства на холопа не складають, но оже не будеть свободнаго, но по нужи сложити на боярьска тивуна, а на инех не складывати; а в мале тяже по нужи възложити на закупа.

Раба в свидетели не призывать; но если не случится свободного гражданина, то по нужде можно сослаться на боярского тиуна, но ни на кого более. Но в малом иске дозволено сослаться и на закабаленного слугу.

Перевод В. Н. Сторожева

На свидетельство холопа (при судоговорении) ссылаться нельзя; но если не случится свободного (человека), то по нужде можно сослаться на боярского тиуна, но ни на кого более. А в малом иске и по нужде можно сослаться на закупа.

Владимирский-Буданов полагал, что «в мале тяже», «конечно, относится и к свидетельству дворского тиуна» [22; примеч. 108]. Отсюда заключение, что «тиуны вообще не пользовались полною правоспособностью» [22; с. 77].

Максимейко возражал, что ст. 66 «вовсе не доказывает, что все боярские тиуны были холопами. Смысл ее таков: холоп не может быть свидетелем; но в крайности можно допустить к свидетельским показаниям такого холопа, который служит дворским тиуном. Условие крайности не относится к боярским тиунам. Если это были свободные люди, то они могли выступать в качестве свидетелей без всяких ограничений» [56; с. 141].

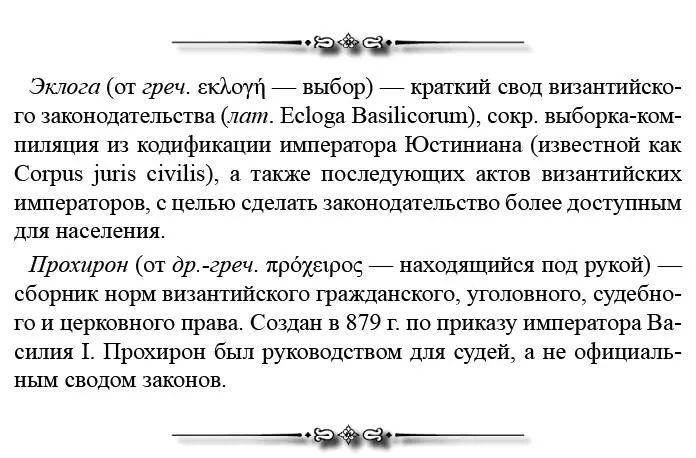

Ключевский указал на «краткое постановление» в Эклоге и Прохироне: «раб не послушествует» – «мысль Эклоги развита в Правде применительно к составу русского общества, выразилась в чисто русской форме» [44; с. 254].

Пресняков придавал здесь значение варианту «на боярска тиуна на дворского», разъясняющему 40-гривенную виру за него в ст. 1 [73; с. 225].

Гётц сопоставлял прибавку «такоже и за бояреск» (ст. 14), которую он относил к ст. 11–14, с тем что в ст. 66 речь идет об одном боярском тиуне и нет речи о княжеском, и объяснял, что это молчаливо подразумевалось. Прибавку о послушестве закупа Гётц предположительно относил за счет переписчика, которого подтолкнули сделать ее здесь предшествующие статьи о закупах. Потому и оговорку о «малой тяже, по нуже» Гётц не считал текстуально обязательным относить и к тиуну боярскому, как то делал Владимирский-Буданов [2; т. III, с. 297 сл.].

Именной указатель

Барац Герман (Гирш) Маркович(1835–1922) – ист. писатель в обл. права, русских и иудейских древностей; адвокат. Окончил раввинское училище в Житомире (1859), в 1863 г. назначен «ученым евреем» при киевском, подольском и волынском генерал-губернаторе; в 1869 г. окончил Киевский университет. С 1870 г. на службе в МВД. С 1881 г. в отставке, тогда же зачислен в сословие присяжных поверенных. В 1893 г. был избран и утвержден в звании члена вновь созванной раввинской комиссии.

Беляев Иван Дмитриевич(1810–1873) – историк, архивист, профессор Московского ун-та по кафедре русского законодательства; славянофил.

Богдановский Александр Михайлович(1832–1902) – русский криминалист, выпускник Московского ун-та. Профессор Ришельевского лицея, затем – Новороссийского (Одесса) ун-та. В 1870 г. защитил докторскую диссертацию «Молодые преступники» (2-е изд., Одесса, 1870 и СПб., 1871). Под его ред. был издан «Учебник уголовного права», часть Общая (Одесса, 1873).

Болтин Иван Никитич(1735–1792) – генерал-майор, крупный помещик, видный государственный деятель, историк, археограф, член Российской Академии наук (с 1786 г.). Научные интересы его сформировались на основе знакомства с трудами В. Н. Татищева и французских просветителей. Подготовил издание Пространной редакции «Русской Правды» на основе нескольких списков (1792). Гл. соч.: «Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным». СПб., 1788. Т. 1–2.

Вёдров Сергей Владимирович(1855–1909) – сын историка Вл. Макс. Вёдрова (1824–1892); юрист, профессор полицейского права С.-Петербургского университета, ученик И. Е. Андреевского (1831–1891).

Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович(1838–1916) – доктор русской истории, ординарный профессор истории русского права в Киевском университете Св. Владимира. Автор «Хрестоматии по истории русского права» (Вып. 1–3, 4-е изд. К., 1887–1889) и ряда исследований по этой же теме.

Гётц Леопольд Карл(Goetz; 1868–1931) – теолог и славист, профессор Боннского ун-та. В 1910–1913 гг. издал фундаментальный четырехтомный труд «Dаs Russische Recht», в котором с непревзойденной тщательностью разобран текст Русской Правды. Первая редакция Правды, по Гётцу, была создана еще в дохристианскую эпоху. Исключительную ценность представляют комментарии Гётца к тексту, основанные на выводах всей предшествующей литературы о Русской Правде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: