Генри Мортон Стенли - В дебрях Африки

- Название:В дебрях Африки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-34323-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генри Мортон Стенли - В дебрях Африки краткое содержание

Что толкает человека на авантюры, заставляет совершать подвиги? Порой это так и остается загадкой.

Личность одного из самых известных исследователей Африки Генри Мортона Стенли (1841—1904) до сего дня окутана тайной. И это при том, что он стер на карте Африки «белые пятна» размером с Европу, основал в Африке крупное государство, нашел пропавшую экспедицию Ливингстона, которую безуспешно искали несколько хорошо оснащенных отрядов из разных стран, написал о своих приключениях много захватывающих книг, ставших бестселлерами, – и оставил немало вопросов относительно собственной биографии.

Сам он называл себя американцем из Нового Орлеана, утверждал, что происходит из уважаемой местной семьи. На самом деле Джон Роулендс (таково его настоящее имя) родился в Уэльсе (Великобритания), был брошен матерью на попечение родственников, попал в сиротский приют, откуда бежал, нанялся на шедшее в Америку судно, а по прибытии в США дезертировал с корабля.

На своей новой родине Стенли перепробовал множество занятий, принимал участие в Гражданской войне (на обеих сторонах!), сидел в лагере для военнопленных, по привычке дезертировал, стал газетчиком – и в этом нашел наконец свое призвание.

Стенли оказался хорошим журналистом: у него был вкус к сенсации и чутье на ситуацию. В качестве репортера он описывал истребление индейцев в Айове и эфиопов в Абиссинии и довольно быстро сделал карьеру. Но настоящий его взлет начался в 1871 г., когда в качестве собственного корреспондента «Нью-Йорк геральд» он был командирован на поиски пропавшего в Африке шотландского миссионера и путешественника Давида Ливингстона.

Это было событие мирового масштаба: судьбой пропавшего в дебрях Африки знаменитого путешественника озаботились все крупные мировые державы. Но нашел Ливингстона, отрезанного от внешнего мира, именно Стенли, нашел чудом, после многих и безуспешных попыток всех остальных.

Книга «В дебрях Африки» – яркий, захватывающий, драматичный рассказ Стенли о его последней африканской экспедиции (1887—1889). В ее ходе Стенли пришлось пробиваться сквозь действительно непроходимые дебри к отрезанному от внешнего мира восставшими аборигенами губернатору Экваториальной провинции Эмин-паше. Панафриканская эпопея Стенли оказалась необычайно трудной и опасной: более 70% ее участников погибли. Стенли как всегда победил в схватке с природой, врагами и обстоятельствами, – и как всегда написал об этом прекрасную книгу, ставшую классикой приключенческой литературы.

Благодаря Стенли Центральная Африка стала доступной для освоения и изучения, а главное – впервые в истории географических открытий их перипетии в кратчайшие по меркам XIX века сроки становились достоянием подписчиков газет. Стенли был пионером жанра репортажа с места событий еще в те времена, когда информация традиционно попадала к читателю с запозданием на годы. Он не только открыл внутреннюю Африку, но положил начало формированию нового массового типа читателя – потребителя новостей.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывал исследователь. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и рассказами о приключениях в экзотических уголках Земли. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

В дебрях Африки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

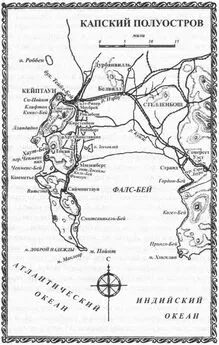

В Мцора наши новые союзники, ваконжу, сообщили нам много интересных сведений о топографии края. Вот что я от них узнал.

Они говорили, что в нескольких километрах к северу отсюда находится рукав того верхнего озера, о котором мы столько наслышались и который я открыл в январе 1876 г. Они называют его Ингези, что означает река, или болотистое место, или озерцо. Само «руэру», т. е. озеро, отсюда в двух днях пути на юг. Впрочем, они называют его также Ньянцой, а когда я спросил, как же зовут эту Ньянцу, они сказали «Мута-Нзиге», причем оказалось, что некоторым из них известны три Мута-Нзиге, а именно: одно в Униоро, другое в Усонгоро, третье в Уганде.

Что же касается до «Ньянц», то их оказывалось что-то очень много: одна Ньянца в Униоро, другая в Усонгоро, третья в Уньямпака, четвертая в Торо; далее, Семлики-Ньянца, Уньявинги-Ньянца и, наконец, Ньянца в Карагуэ и Ньянца в Уганде. Ньянцой, очевидно, называется каждая значительная река, питающая озеро, и каждый обширный залив, да и озера как большие, так и малые – тоже «ньянцы», или «руэру».

Те полуэфиопские племена, которых мы знали в Кавалли под названиями вахума, вэйма, вавиту, вашвези, здесь носят названия вайюяна, ваньявинджи, васонгора и ваньянкори.

Рувензори, уже называемый ранее Бугомбума, Эвирейка и Вирука, здесь называется Руэнцу-ру-ру, или Руэнджура, судя по тому, как туземец может выговорить.

Река Бутаху отделяет Улегга от Уринга.

Уара-сура собраны под начальством Рукеры, одного из военачальников Каба-Реги, короля униорского. Говорят, что шайка этих свирепых разбойников стоит лагерем у переправы через реку Вайюяна, за несколько километров к северу отсюда. Ваконжу предлагали помочь нам выгнать их из этого края.

Главная квартира Рукеры, по слухам, в Катуэ, городе близ Соленых озер.

Нам сообщили еще, что на западном берегу Семлики живут племена вакови и васоки, а также существуют пигмеи батуа.

Мы узнали, что Усонгоро и Торо находятся во власти Каба-Реги, но обитатели островов на озере отказались принять его подданство, а вождь их Какури обращался к ваньявинджам и к ваньянкорам с просьбой помочь ему против Каба-Реги. Нам обещали, что все васонгоры и ваконжу покорятся нам, если мы согласимся вступить с ними в союз. Это предложение я принял.

Ваконжу – люди среднего роста, с круглыми головами и широкими лицами. На верхних частях ног и рук они носят множество тонких обручей, свитых из волокон пальмы каламус. Вожди носят тяжелые браслеты из меди или латуни. Ожерелья женщин состоят из тяжелых железных колец, закрученных по концам спиралью.

Говорят, что по склонам гор находят много превосходного горного хрусталя.

При входе почти в каждую деревню в округе Уконжу стоит миниатюрный шалаш с крошечной дверкой, перед которой туземцы кладут банан или яйцо. Существует поверье, будто бы Миконджу, родоначальник их племени, впервые расчистивший лес и насадивший бананы, учредил такой обычай ради предупреждения воровства. Это приношение фетишу или местному божеству должно напоминать ему, что его дело – сторожить их банановые рощи и охранять яйца, из которых выводится их домашняя птица.

12 июня я послал лейтенанта Стэрса с шестьюдесятью ружьями и несколькими проводниками ваконжу на реку Семлики, чтобы собрать о ней самые достоверные сведения. На другой день он возвратился и донес, что туземцы приняли его охотно, проявили полную покорность и проводили его к реке, объяснив все, что он пожелал узнать.

Стэрс нашел, что река в этом месте имеет 42 м ширины, 3 м глубины и протекает между крутыми берегами, высотой от 15 до 20 м, со скоростью течения до 5 км в час. Осмотрев реку и расспросив туземцев, которые были потолковее, Стэрс выявил, что:

1) на западном берегу реки, напротив хребта Рувензори, от самого озера Альберта тянется, по-видимому, непрерывная горная цепь;

2) вода в реке особого сероватого цвета и мутная;

3) вода реки солоновата и отличается особым неприятным привкусом, свойственным воде озера Альберта;

4) по единогласному показанию туземцев, река течет, сначала отклоняясь к западу, потом на север, потом на северо-восток и впадает в Униорское озеро, которое и есть озеро Альберта;

5) один местный путешественник, исследовавший реку из конца в конец, положительно утверждает, что она вытекает из одного озера и впадает в другое. Из всего вышесказанного мы заключаем, что река Семлики, вытекая из верхнего (т. е. южного) озера, течет по извилистому руслу, сначала сильно отклоняясь к западной горной цепи, потом поворачивает к северо-востоку, постепенно приближается к хребту Рувензори, протекает через лесную часть Авамбы, через Утуку и впадает в озеро Альберта-Ньянца.

С вершины муравьиного холма близ Мцоры я заметил, что за километр отсюда к западу-северо-западу начинается равнина, совершенно такая же, как та, что обманула тогда египтян, принявших ее за озеро; только осматриваемая мной равнина тянется далеко на юг и представляет подобие озерного русла, из которого вода ушла недавно. Река Семлики, осушившая это русло, течет теперь на 15 или 20 м ниже окраины его берегов. Так как берега состоят из озерных осадков, т. е. из серого ила и песка, они, конечно, не могли противостоять напору столь сильного течения, и если бы не подводные скалы, залегающие ниже наносного слоя, нет сомнения, что такая река вынесла бы всю воду и из верхнего (южного) озера.

Лес занял долину во всю ширину, образуя поперек нее темную преграду, представляющую резкий контраст с белесоватой травой, которая растет по старому руслу высохшего озера и питается его соляными отложениями.

Однажды вечером во время нашего пребывания в Мцоре перед закатом солнца открылся великолепный вид на Рувензори. По ту сторону передового хребта показались, наконец, обширные поля снега, а из-за них выставились белоснежные пики. Во весь день мы видели лишь длинный ряд темных величавых стен, верхушки которых скрывались за слоями свинцового тумана; но вот с пяти часов пополудни верхние гребни гор постепенно стали разоблачаться, и глазам нашим представилась торжественная линия исполинских масс; потом из-за черных туч начали одна за другой возникать белые вершины, и, наконец, весь снеговой хребет предстал перед нами в своей величавой и унылой красоте. Это была такая поразительная картина великолепия и пустынности, что мы не могли от нее глаз оторвать, и на всех лицах было написано благоговейное изумление. Туземцы говорят, что слово Рувензори (Руэнцори) означает «Творец дождя», или «Царь облаков».

14 июня мы выступили в сопровождении целой свиты ваконжу и через четыре с половиною часа достигли Мухамбы в Усонгора. Выйдя из Мцоры, мы сошли в травянистую равнину, еще в не очень давнее время бывшую частью того озера, к которому мы теперь направлялись. На полпути переправились через довольно значительный приток Семлики, называемый Руими и отделяющий Уконжу от Усонгора. Вскоре после того переправились через другой поток, исходящий из горячего ключа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: