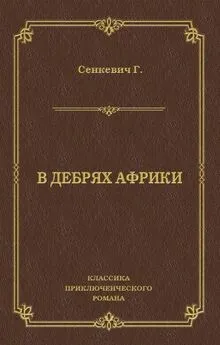

Генри Мортон Стенли - В дебрях Африки

- Название:В дебрях Африки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-34323-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генри Мортон Стенли - В дебрях Африки краткое содержание

Что толкает человека на авантюры, заставляет совершать подвиги? Порой это так и остается загадкой.

Личность одного из самых известных исследователей Африки Генри Мортона Стенли (1841—1904) до сего дня окутана тайной. И это при том, что он стер на карте Африки «белые пятна» размером с Европу, основал в Африке крупное государство, нашел пропавшую экспедицию Ливингстона, которую безуспешно искали несколько хорошо оснащенных отрядов из разных стран, написал о своих приключениях много захватывающих книг, ставших бестселлерами, – и оставил немало вопросов относительно собственной биографии.

Сам он называл себя американцем из Нового Орлеана, утверждал, что происходит из уважаемой местной семьи. На самом деле Джон Роулендс (таково его настоящее имя) родился в Уэльсе (Великобритания), был брошен матерью на попечение родственников, попал в сиротский приют, откуда бежал, нанялся на шедшее в Америку судно, а по прибытии в США дезертировал с корабля.

На своей новой родине Стенли перепробовал множество занятий, принимал участие в Гражданской войне (на обеих сторонах!), сидел в лагере для военнопленных, по привычке дезертировал, стал газетчиком – и в этом нашел наконец свое призвание.

Стенли оказался хорошим журналистом: у него был вкус к сенсации и чутье на ситуацию. В качестве репортера он описывал истребление индейцев в Айове и эфиопов в Абиссинии и довольно быстро сделал карьеру. Но настоящий его взлет начался в 1871 г., когда в качестве собственного корреспондента «Нью-Йорк геральд» он был командирован на поиски пропавшего в Африке шотландского миссионера и путешественника Давида Ливингстона.

Это было событие мирового масштаба: судьбой пропавшего в дебрях Африки знаменитого путешественника озаботились все крупные мировые державы. Но нашел Ливингстона, отрезанного от внешнего мира, именно Стенли, нашел чудом, после многих и безуспешных попыток всех остальных.

Книга «В дебрях Африки» – яркий, захватывающий, драматичный рассказ Стенли о его последней африканской экспедиции (1887—1889). В ее ходе Стенли пришлось пробиваться сквозь действительно непроходимые дебри к отрезанному от внешнего мира восставшими аборигенами губернатору Экваториальной провинции Эмин-паше. Панафриканская эпопея Стенли оказалась необычайно трудной и опасной: более 70% ее участников погибли. Стенли как всегда победил в схватке с природой, врагами и обстоятельствами, – и как всегда написал об этом прекрасную книгу, ставшую классикой приключенческой литературы.

Благодаря Стенли Центральная Африка стала доступной для освоения и изучения, а главное – впервые в истории географических открытий их перипетии в кратчайшие по меркам XIX века сроки становились достоянием подписчиков газет. Стенли был пионером жанра репортажа с места событий еще в те времена, когда информация традиционно попадала к читателю с запозданием на годы. Он не только открыл внутреннюю Африку, но положил начало формированию нового массового типа читателя – потребителя новостей.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывал исследователь. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и рассказами о приключениях в экзотических уголках Земли. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

В дебрях Африки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На другой день, пройдя один час дальше Мухамбы, мы покинули равнину и начали подниматься в горы. К югу хребет понижается и образует продолговатый холмистый мыс, разделяющий Усонгору на восточную и западную части, которые когда-то обе были под водами озера.

Поднявшись на высоту около 500 м, мы увидели перед собою целый мир холмов и, вероятно, кроме того, увидели бы незабываемое зрелище, если бы не вечный туман, окутывающий главный хребет. Но вид был все-таки замечателен, и, несомненно, в будущем часто будут писать с него картины и многократно его описывать. Он мне напомнил альпийские пейзажи, видимые из Берна, хотя здешние африканские хребты гораздо выше тех, и, кроме того, над ними высятся еще белоснежные пики, эти величавые цари, перепоясанные дымчатыми облаками.

Пройдя упомянутый высокий мыс, мы спустились на 100 м ниже, перерезали узкую и глубокую долину и стали лагерем в Карими.

15 июня в 5 часов 15 минут пополудни облака и туманы рассеялись у вершин Рувензори, и открылся наилучший из всех виденных нами доселе видов. Описание его отлагаю до следующей главы. Мы поспешили установить фотографический аппарат, чтобы увековечить одно из редчайших в мире зрелищ и представить людям самый великолепный из всех африканских видов.

16 июня сделали длинный переход в 4¾ часа и пришли к зерибе Рузессэ. Из Карими мы метров двести спускались в равнину восточной Усонгоры и через час пришли к реке Рувераи, имеющей до 15 м ширины при глубине в 30 см. Это совершенно прозрачный и холодный, как лед, поток – сразу чувствуется, что он только что покинул родные ледники.

Когда мы подходили к Рузессэ, один васонгорский пастух, состоящий на службе у Рукеры, военачальника уара-сура, пришел к нам с равнины и предложил указать местонахождение одного из табунов, принадлежащих Рукере. Мы воспользовались дружеской услугой этого молодца, который действовал так из патриотизма в отместку тирану, разорявшему его родину. Мы дали ему конвой с пятьюдесятью ружьями и через четверть часа получили двадцать пять голов жирного скота, который присоединили к своему прежнему стаду из ста голов и благополучно пригнали к зерибе селения Рузессэ.

С вершины навозных куч, сложенных вокруг деревни наподобие высокого вала или укрепления, мы в первый раз увидели, в 5 км к югу отсюда, озеро Альберта-Эдуарда-Ньянца.

Рувензори – Царь облаков

Перейдем к описанию хребта Рувензори. Под таким названием известен этот хребет среди племен, рассеянных в области озер. Европейским географам он был известен под названием Лунных гор, арабские компиляторы звали его Джебель-Кумр, Гумр, или Каммар, т. е. также «Горы Луны».

Много веков прошло с тех пор, как видел их кто-либо, способный толково передать повесть о своих исследованиях, и может случиться, что еще много лет пройдет, прежде чем опять увидит эти горы путешественник. Путь по Нилу закрыт теперь надолго, а с запада все заполонили маньемы, захватившие громадную площадь и все продвигающиеся вперед, на восток и на север. Так как маньемы на пути своем только и делают, что жгут, режут и разоряют каждое селение, то если бы кто затеял еще раз послать туда экспедицию с западного берега, вряд ли в разоренном краю нашлись бы средства к пропитанию сколько-нибудь значительного отряда.

Хорошо известные уара-сура настолько свирепы и многочисленны, а ваньоры такие исконные предатели, что путь через Торо возможен только для очень значительных сил. Что же касается до Уганды, распространяющей свое влияние на Удду и Анкори, то все происходящее там за последнее время заставляет предполагать, что и с юго-востока едва ли будет возможно пройти; с востока также представляются очень серьезные затруднения. Все это причины сами по себе достаточные. Но, кроме того, следует принять во внимание, что из новейших путешественников решительно никто – ни сэр Самуэль и леди Беккер, ни Джесси-паша, ни Мезон-бей в 1877 г., ни мы сами в 1887 г., ни Эмин-паша в 1888 г. – не видал того, что следовало бы видеть, а потому мне кажется необходимым описать хребет Рувензори с некоторыми подробностями.

Надо сознаться, что с тех мест, где побывал сэр Самуэль Беккер, Рувензори должен быть так же хорошо виден, как собор Св. Павла с Вестминстерского моста. С другой стороны, когда на пароходе объезжаешь вокруг озера Альберта, как делали Джесси-паша и Мезон-бей, несомненно можно увидать снеговые вершины, конечно, в том случае, если они не закутаны густыми облаками и слоями тумана, под которыми эти горные выси скрывают свой величавый венец до трехсот дней в году.

В декабре 1887 г., когда мы шли к озеру Альберта, с горы Пизга мы увидели длинную цепь гор, покрытых до вершины лесом, высоту которых мы тогда приблизительно определили от 2 000 до 2 500 м. Эта цепь тянулась с юго-востока на юг, Возвращаясь с озера в том же декабре, мы вдруг заметили появление на горизонте двух громадных усеченных конусов к югу от нас, с легким отклонением на запад. Нам показалось, что высота их должна быть от 3 000 до 4 000 м. Мы окрестили их Близнецами (раздвоенная вершина) и сильно заинтересовались ими, полагая, что по соседству от них или между ними и горою Гордон-Беннет должна быть очень живописная местность.

Возвращаясь на Ньянцу во второй раз, в апреле 1888 г., мы не видели Близнецов; но 25 мая 1888 г., когда отошли от озера часа на два пути, глазам нашим внезапно представилась громаднейшая белоснежная гора, с центральной массой почти квадратных очертаний, километров на пятьдесят в длину; по обеим сторонам этой горы, также километров на пятьдесят в длину, простирались две цепи гор, на 1 500 м ниже ее. В тот день все это было видно несколько часов кряду. Но на другой день, когда мы перевалили за плоскогорье, видение исчезло, не было видно никаких следов ни Близнецов, ни снегового хребта.

Возвращаясь на Ньянцу в третий раз, в январе 1889 г., и потом проживая в Кавалли в течение двух с половиною месяцев, мы ничего не видали. Но в один прекрасный день, по обыкновению смотря в то место, где следовало быть снеговому хребту, мы его дождались: все горные цепи разом выступили из-за своего облачного покрова, и тысяча пар глаз впилась в это дивное зрелище.

Верхняя часть хребта, явственно разделенная на множество пирамидальных пиков с почти кубическими основаниями, перепоясанная снизу широкой полосой молочно-белого тумана, на фоне синих небес необычайной чистоты и прозрачности казалась как бы плавающей в воздухе, наподобие того «Острова блаженства», носящегося между небом и землей, о котором повествует старинная легенда. По мере того как солнце склонялось к западу, туманный пояс исчезал, и призрачное видение оказалось прикрепленным к цепи могучих предгорий, и мы ясно могли рассмотреть в бинокли их резкие очертания и даже некоторые крупные подробности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: