Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Название:Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-73059-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь краткое содержание

Сколько их таких было – мальчишек, прочитавших «Робинзона Крузо» и «заболевших» мечтами о далеких путешествиях и великих открытиях… Но затем жизнь брала свое и мечты растворялись в жизненных буднях. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) – одно из очень немногих и вполне счастливых исключений из этого правила. Как гласит семейная легенда, когда ему было восемь лет, он буквально проглотил бессмертный труд Даниеля Дефо – и с того момента и до самого конца своей долгой жизни посвятил себя путешествиям.

Время меняет слова и их значения. Для современного человека «путешествие» означает комфортное перемещение «из пункта А в пункт Б», ознакомление с достопримечательностями и т. п. А «открытие» – это нечто глобальное, вроде открытия Колумбом Америки или Магелланом – пролива, названного его именем. И в этом смысле Алтай, Сибирь, Китай, Тибет, Монголия были открыты задолго до того, как их посетил Потанин. Но для такого человека, как Григорий Николаевич, возможностей для открытий оставалось предостаточно.

И дело не только в «чистой» географии, хотя «белых пятен» на карте мира после его экспедиций стало гораздо меньше. Его труды и исследования поражают разнообразием интересов. Он историк и экономист, биолог, зоолог и геолог, собравший богатейший материал. Особое место занимают его этнографические исследования – вплоть до открытия нескольких ранее неизвестных народностей.

В свою первую экспедицию Потанин отправился в 28 лет, а в последнюю собрался, когда ему исполнилось 64 года. Почти во всех знаменитых экспедициях его сопровождала жена — Александра Викторовна Потанина (1843—1893), но не просто как спутница жизни, а как самостоятельный исследователь.

Эта книга представляет современному читателю результаты экспедиций этих двух выдающихся российских путешественников: Григория Николаевича и Александры Викторовны Потаниных. Г. Е. Потанин – ученый-энциклопедист, многогранная личность, человек яркой судьбы. А. В. Потанина стала первой женщиной, принятой в члены знаменитого Русского географического общества. Тысячи километров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири, Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие геологические и ботанические коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее своего научного значения до сих пор. А их неутомимая гражданская и просветительская деятельность, верность идеалам юности и своей главной любви – Сибири – снискали благодарную память россиян.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывали исследователи. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

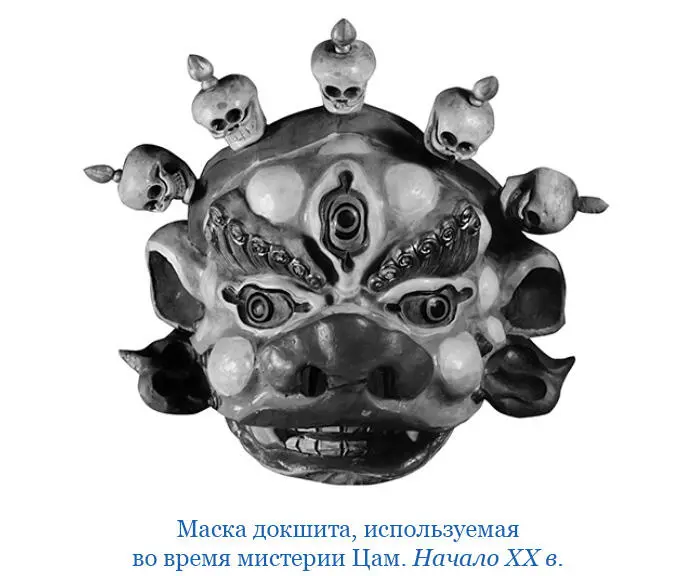

Это религиозное усердие считается хорошим, когда ламы в образе богов перешагивают через человека. После я видела многих благочестивых старушек со следами земли, густо покрывавшей их лоб. Толпа отправилась на южную сторону города: там в поле сожгли сор. Мы посмотрели на эту церемонию издали и затем, не дожидаясь возвращения масок в хурал, ушли по дороге в Ниджу, предоставляя нашему проводнику с ослами догонять нас.

Монастырь Кадига, или Кадигава, очень бедный; в нем живет не больше десятка лам, тангутов, но по случаю чама сюда пришли ламы из ближайшего монастыря, который состоит под одним управлением. Ламы, живущие в Кадигаве, сами пашут землю и сеют хлеб. Прежде, говорят, этот монастырь был богат: он имел святыню, которая привлекала поклонников. Рассказывают, что при жизни известного реформатора буддизма [134], Цзонкавы, он, живя в Тибете, написал письмо своей матери, живущей неподалеку от здешних мест, но лама, с которым он послал его и который был из Кадигавы, подлинник оставил в своем монастыре, а матери лишь отдал копию. Другой вариант рассказывает, что это было не письмо, а портрет Цзонкавы, сделанный его рукой; рассказ прибавляет, что когда лама, подменивший портрет, принес его матери, то портрет, хотя и неподлинный, проговорил приветствие матери и затем замолк; наивные рассказчики добавляют при этом, что настоящий портрет должен был говорить три дня.

После этого будет понятно, как я сожалела, что Сандан Джимба не показал мне этой святыни; но когда я стала упрекать его за это, он засмеялся и сказал: «В моей земле теперь дурные ламы и дурные обычаи, – этой святыни уже нет больше в монастыре; один лама взял это письмо, отправился с ним в Халху за сбором и больше сюда не возвращался».

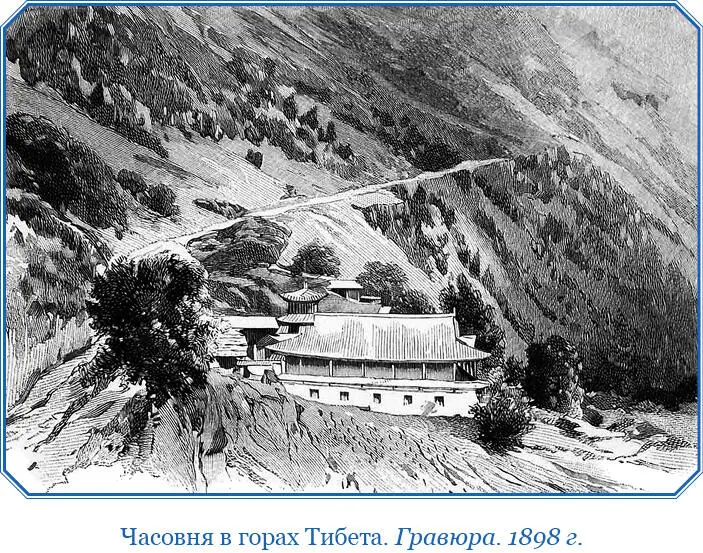

Тибет

Тибет расположен на высоком плоскогорье, между высочайшими горами Старого Света – Гималайскими – на юге и горными хребтами, отделяющими его на севере от Восточного Туркестана и Монголии. С западной стороны его также ограждают горы, соединяющие эти два хребта. Такое положение среди высоких хребтов сделало Тибет малодоступным для соседних народов; несколько более доступны его восточные области, где страна понижается уступами и переходит в китайскую низменность. Сам Тибет не представляет также равнины, он весь изрезан горными хребтами в различных направлениях, хотя несколько меньшими, чем окраинные хребты, но тем не менее настолько значительными, чтобы иметь характер альпийских гор с снежными вершинами и глубокими долинами, в которых получают свое начало бесчисленные реки. Сами низкие долины Тибета находятся настолько высоко над уровнем воды в океане, что у нас, в России, такие места казались бы высокими горами.

От высокого положения страны зависит то, что, несмотря на южное положение Тибета, климат в нем очень суров. Жизнь Тибета представляет очень много особенностей, к тому же мало исследованных европейцами и потому имеющих привлекательность неизвестного, новизны. В последнее время путешественники стали чаще проникать в эту страну. Англичане, проходившие в Тибет с юга и юго-запада из Индии, очень яркими чертами описывают трудности перехода через Гималайские горы. Вершины Гималаев достигают до 25000 футов. Горные проходы, которые доступны людям, лежат несколько ниже; но и они достигают до 19–20 тысяч футов. Вся органическая жизнь, всякая растительность на этих высотах уже исчезает, горячие лучи солнца не везде успевают растаивать лед и снег, выпадающий на горах, и приходится иногда идти по целым неделям по снеговым полям или взбираться и спускаться по ледниковым скатам, зияющим под ногами путников своими трещинами.

Вьючных животных при таких переходах через ледники часто приходится оставлять, так как трудно для них заготовить корму, и весь багаж переносится обыкновенно людьми. Путешественник в Гималаях, находясь в южных широтах, под ослепительно ярким солнцем, тем не менее испытывает сильный холод, ночуя без огня и горячей пищи, нередко рискует замерзнуть. Но, несмотря на все невзгоды, люди, побывавшие на этих неприступных Гималайских вершинах, не могут без восторга говорить о красотах этих снежных, великанов, стоящих в полном безмолвии, при необыкновенной прозрачности воздуха и синеве неба, блистающих своим ослепительно снежным покровом.

Путешественник Пржевальский, проникавший в Тибет с севера через Туркестан и Монголию, описывает посещенный им край очень непривлекательными красками. Горы и здесь протянулись несколькими параллельными хребтами с востока на запад и также преграждают путь, хотя они и значительно ниже Гималайских. Зимою на них очень холодно, а летом свирепствуют туманы и бури; кроме того, бесчисленные горные реки, разливаясь летом, затрудняют путешествие. Вследствие постоянно неблагоприятных условий, здесь тянутся огромные пустыни, почти совершенно лишенные растительности или покрытые бесконечными болотами.

В общем весь Тибет может быть разделен на три, резко между собой различающиеся, части: 1) южную, к которой относятся высокие долины верховьев Инда и Брахмапутры; 2) северную, представляющую столовидное плато с рядом тянущихся по нему хребтов, и 3) восточную, альпийскую горную страну. Здесь, в северных и восточных горах Тибета, получают начало величайшие реки Китая – Желтая, Голубая и Камбоджа.

Благодаря южному положению страны и богатому орошению, Тибет, несмотря на суровость климата горных вершин, обладает богатыми пастбищами в своих северных долинах, а в средней и южной своих частях богат и древесной растительностью; при благоприятных условиях там растут даже фруктовые деревья – яблоки, персики, орех. Северный Тибет по хлебопашеству своему напоминает наши поля. Там сеют пшеницу, овес, гречиху и ячмень, который заменяет нашу рожь. Он сеется там, где уже не могут вызревать другие хлебные растения; в странах южных хлебопашество более походит на китайское: посевы там разнообразнее, более сеется бобовых растений и овощей, и поля дают по две жатвы.

У соседей-монголов северная часть Тибета носит название «страны зверей»; и действительно, здесь, в странах, почти недоступных для жизни человека, пасутся огромные стада антилоп, коз, яков, куланов или диких ослов. В горах много также аргали, особых баранов с огромными, круто свитыми рогами. Кроме этих травоядных, водится здесь также особый тибетский медведь и кярс – зверь, похожий на лису. Медведь питается главным образом пищухами, небольшим зверком, всегда во множестве водящимся в каменных горных россыпях, а также молодыми козами и антилопами. Самое большое из тибетских животных – дикий як, бык, больше нашего домашнего, с длинной пушистой шерстью на боках и хвосте. Цвет шерсти у яка почти всегда черный, рога и копыта сравнительно небольшие; несмотря на свою массивность, як легко прыгает и умеет ходить по самым неприступным горным тропинкам; любит он более всего открытые болотистые равнины, поросшие в изобилии жесткой осокой. Яки держатся большими стадами и отличаются от обыкновенного быка тем, что не мычат, а, скорее, хрюкают, как кабаны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: